Nous sommes en 1944, au Smith College, dans le Massachusetts. Fritz Heider est un psychologue autrichien émigré aux États-Unis, obssédé par une question : comment percevons-nous le comportement des autres ? Avec sa collègue Marianne Simmel, il conçoit une expérience d’une simplicité désarmante. Ils fabriquent un court film d’animation d’environ deux minutes et demie, produit image par image, en déplaçant des formes de carton sur une plaque de verre. À l’écran : un grand triangle, un petit triangle et un cercle qui se déplacent à différentes vitesses autour d’un rectangle dont un côté s’ouvre et se ferme comme une porte. Rien d’autre. Pas de son, pas de visage, pas de texte.

Heider et Simmel montrent le film à un premier groupe de 34 étudiantes de premier cycle, avec une instruction délibérément vague : « Écrivez ce qui s’est passé dans le film. » Aucune suggestion de personnages. Aucune invitation à raconter une histoire. Juste : décrivez ce que vous avez vu.

Le résultat est spectaculaire. Une seule participante sur 34 décrit le film en termes géométriques : « Un grand triangle solide entre dans un rectangle, en sort, puis un plus petit triangle et un cercle apparaissent… » Même elle finit par craquer : à la fin de sa description, elle écrit « He » — il — en parlant du grand triangle. Toutes les autres participantes, sans exception, interprètent les mouvements comme des actions d’êtres vivants, le plus souvent des personnes. Dix-neuf d’entre elles construisent un récit cohérent, complet, avec un début, un conflit et un dénouement.

L’histoire typique racontée par les participantes ressemble à ceci : un homme a prévu de rencontrer une fille, mais elle arrive accompagnée d’un autre homme. Le premier dit au second de partir. Ils se battent. La fille entre dans la maison pour se mettre à l’abri. Le premier homme la poursuit à l’intérieur, la pourchasse d’un coin à l’autre. Le second homme réussit à ouvrir la porte, la fille s’échappe, et les deux fuient ensemble. Le premier homme, furieux et frustré, détruit la maison.

Des triangles. Un cercle. Un rectangle. Et voilà que surgissent la jalousie, l’héroïsme, la peur, la colère et la vengeance.

Dans une deuxième expérience, Heider et Simmel demandent explicitement à 36 nouvelles participantes de décrire les formes comme des personnes. Les réponses sont d’une uniformité saisissante. Le grand triangle est décrit comme agressif, dominateur, brute, méchant et colérique par 97 % des participantes. Le petit triangle est perçu comme courageux, malin et protecteur. Le cercle est timide, craintif, féminin et dépendant. Quatre-vingt-douze pour cent des participantes affirment que le cercle entre dans la maison pour se cacher, par peur du combat. Soixante-quinze pour cent décrivent le grand triangle comme pourchassant le cercle à l’intérieur du rectangle.

Même quand le film est projeté à l’envers — la troisième expérience, avec 44 nouvelles participantes —, 42 sur 44 continuent de voir des êtres vivants agir avec intention. L’inversion de la séquence modifie les histoires, mais pas le réflexe narratif. Le cerveau ne peut pas ne pas raconter.

Ce qui fascine le plus Heider et Simmel, ce n’est pas seulement que les participantes voient des personnes là où il n’y a que de la géométrie. C’est qu’elles leur attribuent immédiatement des motivations. Comme l’écrivent les auteurs dans leur conclusion : « Dès qu’un mouvement est attribué à une unité figurale considérée comme un être animé, la perception d’un motif ou d’un besoin est inévitablement impliquée. » Autrement dit : quand le cerveau voit quelque chose bouger de manière autonome, il ne se contente pas de noter le déplacement. Il cherche le pourquoi. Il fabrique une intention, un désir, une émotion. Et à partir de là, il tisse une histoire.

C’est précisément ce mécanisme qui explique pourquoi les histoires sont si puissantes en communication. Le cerveau n’attend pas qu’on lui dise qu’il y a un personnage. Il le crée. Il ne demande pas qu’on lui fournisse un conflit. Il l’invente. Le récit n’est pas un format qu’on choisit d’utiliser — c’est le format par défaut de la cognition humaine.

L’étude de Heider et Simmel a été citée plus de 3 000 fois depuis sa publication. En 2021, une équipe de chercheurs a reproduit l’expérience avec 32 nouvelles animations en couleur, mettant en scène des situations sociales variées : exclusion, intimidation, protection, trahison. Le résultat est identique : les participants attribuent spontanément des émotions, des intentions et des rôles sociaux à des carrés, des étoiles et des triangles colorés. Huit décennies de réplications confirment la même chose : le réflexe narratif est universel, automatique et résistant au temps.

La leçon est directe. Si 33 personnes sur 34 inventent une histoire à des triangles qui bougent, c’est que votre auditoire n’a pas besoin de données pour construire un récit — il en a besoin pour enrichir celui qu’il est déjà en train de se raconter. Quand vous présentez un changement organisationnel sans l’ancrer dans une histoire, vos employés en inventeront une eux-mêmes. Et elle ne sera pas nécessairement la vôtre.

L’enjeu n’est donc pas de savoir s’il faut raconter des histoires en gestion. Le cerveau le fait de toute façon. L’enjeu, c’est de savoir laquelle vous allez lui donner.

En 1944, Heider et Simmel ont démontré que le cerveau humain attribue spontanément des intentions, des émotions et des personnalités à de simples formes géométriques en mouvement. Sur 34 participantes, 33 ont raconté des histoires de héros, de méchants et de quêtes — à partir de triangles et d’un cercle. Le grand triangle a été qualifié d’agressif et de dominateur par 97 % des répondantes. L’étude, citée plus de 3 000 fois et répliquée avec succès en 2021, prouve que le récit n’est pas un outil de communication parmi d’autres : c’est le mode de fonctionnement par défaut du cerveau. Pour un gestionnaire, l’enjeu n’est pas de décider s’il faut raconter une histoire. C’est de choisir laquelle.

Heider, F., Simmel, M. (1944). An Experimental Study of Apparent Behavior. The American Journal of Psychology, 57(2), 243–259.

Ratajska, A. M., Brown, M. I., Chabris, C. F. (2021). Attributing social meaning to animated shapes: A new experimental study of apparent behavior. PLOS ONE, 16(5).

Rasmussen, C. E., Jiang, Y. V. (2019). Judging social interaction in the Heider and Simmel movie. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 72(9), 2350–2361.

Scholl, B. J., Tremoulet, P. D. (2000). Perceptual causality and animacy. Trends in Cognitive Sciences, 4(8), 299–309.

Ne vous inquiétez pas, cet article de va pas parler de langage corporel ou de la science appelée synergologie, qui semble ne pas en être une, du moins pas autant que ses défenseurs semblent le prétendre — pour faire clair, il a déjà été déterminé que la synergologie est une vaste supercherie, comme l'explique ici Patrick Lagacé dans La Presse.❶ Ne voulant pas trancher dans ce débat épineux — puisqu’il concerne entre autres la formation continue des avocats et des policiers et, qu’en toute franchise, je ne veux des problèmes ni avec les premiers ni avec les seconds — je vais m’en tenir à quelques personnalités publiques connues pour leurs tics gestuels, et quelques conseils concrets pour occuper vos membres pendant que vous parlez.

Bill Clinton avait un problème à régler. En public, il n’arrivait pas à contrôler ses mains — en privé non plus, mais c’est un autre sujet. Il faisait toujours de grands gestes exagérés pour illustrer ses propos. Son équipe lui a alors suggéré le cube de verre. Il s’agit d’un cube imaginaire dans lequel on doit s’imaginer être enfermé. Ainsi, nos mains ne peuvent pas s’écarter de plus de 50 cm de nos flancs. Cette prison invisible contraint les gestes et permet à l’auditoire d’être plus concentré sur le discours.

Steve Jobs avait une manie très rassurante : il donnait ses explications en caressant un ballon de soccer invisible. Cela ancre votre corps dans l’espace et concentre l’attention de votre auditoire.

Barack Obama fait souvent ce geste de placer ses mains devant lui, paumes vers le bas. Cela enracine vos idées dans le concret (vers le sol). Et c’est aussi un geste d’appel au calme et de sérénité.

Oprah Winfrey fait l’inverse de l’ex-président, comme une prière, les paumes tournées vers le ciel. Cela vous permet de souligner l’évidence ou l’extravagance d’un propos, de mimer la reconnaissance ou la chance, ou plus généralement d’accueillir.

Les mains jointes au bas du torse, les pouces accolés vers le haut, les autres doigts offrant une parfaite symétrie : le losange d’Angela Merkel est devenu une figure iconique. Cette posture exprime la stabilité et la force. C’est précis, fermé et ce geste rassure le public. Il est aussi appelé le Merkel diamond, Merkel-Raute ou encore Triangle of Power.

Pour mieux connecter avec l’auditoire, se pencher vers lui est une technique souvent utilisée par Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Facebook et par Jeff Bezos, fondateur d’Amazon. Cela exprime une confiance naturelle et une volonté de s’ouvrir au public. Se pencher, c’est indiquer son écoute et son engagement.

Quand certaines personnes sont trop nerveuses, elles ont tendance à agiter leurs mains dans tous les sens. Pour paraître plus tranquille et sûr de soi, un des moyens consiste à les joindre en une pyramide souple. Il ne faut cependant pas en abuser ou l’associer à des expressions faciales de domination ou de suffisance. L’idée est de montrer la détente, pas le contentement de soi.

Si vous n’osez pas vous déplacer, c’est une posture sûre. Elle est connue dans les arts de la scène pour assurer une position solide et stable (en même temps qu’une respiration efficace). Elle permet surtout de s’ancrer et d’éviter les mouvements parasites.

On pourrait croire que la répétition est de moins en moins nécessaire à la mémoire, et presque, qu’elle peut être confiée désormais à l’automate, le robot ou l’ordinateur. Mais la répétition est au cœur de toute pratique de mémoire¹, et essentielle pour se surpasser le jour de la (re) présentation.

Au théâtre, c’est un exercice préparatoire obligatoire, mené sous la direction du metteur en scène. Il en existe plusieurs types : l’Italienne, l’Allemande, la Couturière, la Colonelle et la Générale. Ces répétitions ont toutes un objectif différent : assimiler son texte, calculer le temps de la pièce, régler les différents détails (changements de scènes, de décors, habillements, etc.)² ³.

En pitch, ces différentes répétitions sont comme une boîte à outils pour vous préparer au jour J. Elles ne sont pas toutes nécessaires, selon le contexte, le déroulement de votre contenu ou votre objectif, mais chacune d’entre elles aide à travailler un point en particulier, chaque filage ayant sa finalité.

C’est la répétition du texte en accéléré, d’une voix neutre, sans nécessité de tons, d’expressions ou de déplacements.

Au théâtre, cet exercice permet aux acteurs de mémoriser leur texte et les enchaînements de dialogues entre les personnages, sans se fatiguer.

En pitch, l’Italienne vous sert à mémoriser votre contenu. Cette répétition peut être pratiquée n’importe où, n’importe quand. Dans votre cuisine en train de préparer le repas, dans votre salle de bain en vous préparant, dans votre voiture en allant au travail. Plus vous connaissez l’enchaînement de votre pitch sans y réfléchir, moins vous aurez de facteur de stress le jour J.

C’est la répétition des mouvements. Le texte importe peu et les dialogues sont souvent tronqués. L’objectif est la mémorisation des déplacements et l’appropriation de l’espace scénique.

En théâtre, cette répétition est particulièrement nécessaire quand la troupe se déplace dans un nouveau théâtre.

En pitch, nous n’avons pas toujours accès à l’espace avant le jour J et bien souvent, le cadre reste unique. Cette répétition vous permet de prévoir vos gestes et vos déplacements pour créer l’ambiance souhaitée et maximiser les changements de paroles ou optimiser le temps si votre pitch nécessite une démonstration.

C’est souvent l’avant-dernière répétition avant la première représentation. Elle tire son nom de son origine : c’est le filage qui permet aux couturières de faire les dernières retouches des costumes.

Au théâtre, cette répétition permet donc de tester la pièce avec toutes les tenues, d’optimiser les temps de changement et d’habillage et d’apporter les dernières retouches nécessaires.

En pitch, c’est la répétition des derniers détails. Elle vous permet de couper dans votre présentation pour parfaire le rythme, d’ajuster les transitions ou même de retoucher vos punchs au besoin. Mais à ce stade, la structure ne doit plus changer.

Moins connue, car optionnelle, c’est la répétition qui précède la générale. Elle tient son nom de la hiérarchie des grades militaires (le colonel étant juste en dessous du général).

En théâtre, si cette répétition est nécessaire, elle est pratiquée comme un test avant le dernier filage. C’est le brouillon de la répétition générale qui permet de voir si l’on est prêt. Ou pas.

En pitch, cette répétition peut être nécessaire si vous ressentez encore des zones d’ombre ou d’inconfort. Répétez devant quelqu’un qui saura vous aiguiller et pointez les éléments qui vous dérangent. Le but n’est pas de tout changer, mais de supprimer les possibles facteurs de stress.

C’est la dernière répétition avant la grande première.

Au théâtre, elle est effectuée dans les mêmes conditions que la représentation publique (durée, costumes, décors, son, éclairage, jeu d’acteurs…) et peut être jouée devant des amis, des invités et parfois même la presse.

En pitch, c’est votre ultime répétition devant des amis, des collègues ou votre boss. Ne vous interrompez pas, simulez les conditions réelles du pitch et enflammez-vous ! C’est LA répétition pour s’encourager et se sécuriser.

Toutes ces formes de répétitions nous servent à chauffer le muscle de la mémoire. Et même si vous ne faites qu’y penser sans jamais l’appliquer. S’imaginer dire et s’imaginer faire conduit notre cerveau au bon point de départ pour exécuter ce qui suit. Selon des chercheurs de Stanford, c’est la répétition mentale qui nous prépare à l’action et améliore nos chances de succès⁴.

Il est 10h, vous en êtes à votre deuxième café. Ça bourdonne à l’agence depuis très tôt ce matin. Vous en êtes à l’étape d’idéation d’un gros projet. Comme toujours, les délais sont serrés, vous devez trouver une idée géniale rapidement. Le brainstorm commence. Sans jeu, sans réel début, un peu à froid. GO. Des gens osent, fébriles, sortir quelques idées. Vous n’osez pas. Vous avez les mains moites, c’est un peu stressant.

Vous devez performer maintenant, dire quelque chose de minimalement pertinent, créatif, amusant. Vous vous avancez, vous osez sortir une idée encore toute naissante, sans trop savoir si c’est réellement bon. Sans trop y réfléchir, en vous inspirant de ce que vous venez d’entendre des autres. Vous lancez votre idée avec le regard vulnérable d’un bébé alpaga.

Et on vous dit non. « Non, ça, ça ne marche pas, on ne peut pas faire ça pour X raison ». Paf. Malaise, retour du regard fragile de bébé alpaga, et fin de l’exploration.

Alors, dites-moi, avez-vous envie de continuer à essayer de trouver l’idée géniale et de vous mettre un peu à nu avec vos idées naissantes? Ben non.

Mais en quoi ce « non » peut être anti-productif? En fait, il nuirait carrément à notre créativité, en activant des zones de notre cerveau qui devraient être inhibées durant l’exploration : les zones correspondantes aux mécanismes de la censure et de la planification.

En effet, deux études passionnantes portant sur les neurosciences et la créativité nous confirment qu’on doit se mettre dans des conditions physiques particulières pour improviser, et que le « non » vient nuire à notre capacité à être en état d’intuition.

Une première expérience est menée par le neurochirurgien et chercheur en créativité Charles Limb¹ en 2007 sur un groupe de comédiens et de musiciens de jazz. Les artistes devaient interpréter une partition ou un texte appris, puis devaient se lancer dans une improvisation. Pendant cette expérience, leur activité cérébrale était analysée par IRM. Les chercheurs pouvaient alors observer les régions cérébrales qui étaient activées et désactivées lorsque le sujet devait improviser.

Les spécialistes en neurosciences Liu et Braun, ont également observé par IRM les régions cérébrales activées et désactivées d’improvisateurs en action, mais cette fois sur le cerveau de 12 rappeurs en plein freestyle².

Les conclusions de ces deux études sont les suivantes : pendant une activité improvisée, la zone médiane (zone qui correspond au mécanisme de l’intuition) est activée alors que les zones orbitofrontale (mécanisme de la censure) et dorsolatérale (mécanisme de la planification) sont inhibées.

Et c’est (entre autres) pour cette raison que la règle du « Oui et » est aussi pertinente. Parce que le « non » nous renvoie, de façon assez drastique, à ce mécanisme de censure que l’on cherche à éviter. En se faisant juger sur une idée, une tentative, on cherche ensuite à se censurer, à se protéger, pour éviter de se mouiller à nouveau et d’essuyer un revers ou un refus.

La règle du « Oui et » est une règle fondamentale en improvisation théâtrale parce qu’on est dans l’instant, dans le spontané, dans le vide, on cherche sans arrêt. Le « oui et » veut dire accepter et construire. Accepter l’idée de l’autre (même quand on s’en allait vraiment ailleurs) et construire dessus (en essayant de s’amuser avec l’idée).

Ça ne veut pas dire qu’on adore n’importe quelle idée d’emblée, mais ça valide la tentative de l’autre et ça montre qu’on est à l’écoute. Et puis neurologiquement, ça permet de désactiver la censure et permet à l’intuition d’être plus libre, d’être pleinement activée.

Donc pour protéger les idées fragiles, et en encourager d’autres à naître, essayer un peu plus de Oui et que de non, mais.

Dans le brouhaha médiatique permanent, les marques ont comme défi de se faire entendre, reconnaître et enfin d'être comprises. Facile à dire, mais comment faire? Quel est le secret de ces marques qui réussissent à être aussi claires dans leurs prises de parole? Nous avons décrypté des centaines de vidéos de "pitch" et découvert une mécanique infaillible pour être sûrs d'avoir un message porteur : ambition, conviction, crédibilité, crédo.

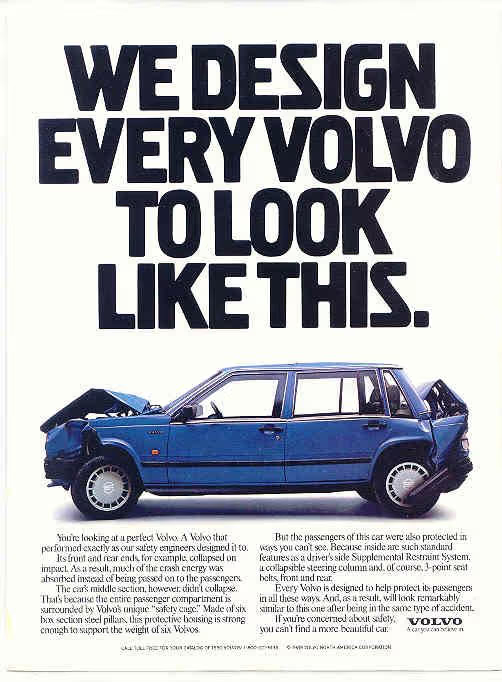

Que voulez-vous changer dans ce monde? Que voulez-vous régler? Ce n'est pas simplement votre mission, cela va au-delà : quelle est la raison d'être de votre marque? Pas l'argent. Pas le succès. Pas vous. Cet idéal doit être plus grand que votre propre réussite, que vos résultats financiers, que votre valeur en bourse. L'ambition doit vous dépasser. C'est une cause plus grande que vous qui mérite que vous y investissiez de l'énergie. C'est ce que vous allez dire à vos employés, à vos clients, à vos actionnaires, à vos concurrents - et qui rassemble tout le monde. C'est une phrase qui pourrait commencer par "nous voulons". Prenons l'exemple de Martin Lundstedt, CEO de Volvo. En 2016, il annonce : "Notre objectif : zéro mort à bord (ou à cause) d'une Volvo (neuve) d'ici quatre ans". Rien de moins!

Au-delà du cri de ralliement de la marque, cette ambition est devenue un véritable guide pour le développement des innovations de la marque, comme ce dispositif qui empêche un conducteur de prendre le volant s'il est ivre ou distrait. Volvo n'a pas hésité à identifier un problème propre à toute l'industrie, et à se l'approprier comme un combat à mener : « chez Volvo Cars, nous n’acceptons pas que 1,3 million de personnes meurent chaque année dans le monde des suites d’un accident de la route ».

L'ambition est la raison pour laquelle vos clients vont vous choisir. Encore mieux, c'est ce qui mobilise vos employés ou séduit les futurs candidats à l'embauche.

C'est ici que s'exprime votre motivation, votre croyance, votre combat ou votre obsession. C'est ce qui justifie que vous ayez une nouvelle option à proposer au marché. Pour continuer avec Volvo, la marque est persuadée que pour atteindre son ambition, il faut plus de technologies intelligentes à bord des véhicules. C'est une phrase qui commence par "nous pensons que". Nous voulons une route plus sûre et nous pensons que la technologie peut contribuer à cet objectif.

En quoi êtes-vous légitimes dans la quête que vous menez? Une promesse qui repose sur une expertise, sur un engagement qui dure, sur votre capacité de livrer la marchandise est capitale. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une promesse incohérente avec votre histoire, personne ne le comprendrait. Ni vos employés, ni le marché, ni les consommateurs. En revanche, cette expertise peut être "perpendiculaire" et pas nécessairement "parallèle" à votre expérience. Par exemple, il était légitime qu'Elon Musk révolutionne le marché de l'automobile. Pas parce qu'il connaissait l'automobile... mais parce qu'il avait déjà révolutionné le marché de la banque, qui n'était pas très ouvert à l'innovation au début des années 2000.

Pour poursuivre sur la route de Volvo, sa légitimité en matière de sécurité est historique, et n'hésite pas à rappeler la vision des fondateurs : « Les voitures sont conduites par des femmes et des hommes. Le principe directeur de tout ce que nous faisons chez Volvo est – et doit rester – la sécurité ». C'est une phrase qui peut commencer par "d'ailleurs". Nous voulons une route plus sûre et nous pensons que la technologie peut contribuer à cet objectif... D'ailleurs, la sécurité est au centre de nos préoccupations depuis toujours.

Le crédo est une phrase infiniment simple - parfois simpliste qui résume parfaitement votre ambition. "Volvo = Sécurité", "Apple reinvents the phone", "Dove real beauty", "L'Oréal, parce que je le vaux bien", etc. C'est ce que vous allez répéter partout, tout le temps et à tout le monde. C'est ce qu'il faut retenir de votre marque, c'est ce que la marque va faire vivre aux gens... Et Volvo martèle le même message depuis sa création. La sécurité avant tout. La sécurité et rien d'autre. La performance, le design, le confort sont des arguments toujours secondaires dans les campagnes publicitaires du constructeur. C'est la constance qui compte : répétez toujours la même chose. Répétez toujours. La même. Chose.

Nous sommes en 1949, une époque où le monde se reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, cherchant à comprendre les forces profondes qui unissent les cultures à travers leurs récits. C'est dans ce contexte que Joseph Campbell, un professeur d'université passionné de mythologie, publie Le Héros aux mille et un visages. Campbell y révèle une théorie révolutionnaire : toutes les grandes histoires, qu'elles proviennent des traditions mythologiques, des légendes ou des contes populaires, partagent une structure fondamentale. Ce schéma, qu'il nomme le "monomythe" ou "voyage du héros", présente une série d'étapes universelles que traversent les protagonistes dans leur quête.

Avant Campbell, la mythologie était souvent étudiée de manière fragmentée, chaque culture étant perçue à travers ses propres récits et héros. Cependant, Campbell avait une perspective différente. Inspiré par les travaux de Carl Jung sur l'inconscient collectif et les archétypes, ainsi que par la psychothérapie et la littérature comparée, Campbell cherchait des motifs récurrents dans les récits mythologiques de diverses cultures.

En analysant des milliers de récits, Campbell a observé que beaucoup suivaient une structure similaire, qu'il a baptisée « monomythe ». Cette structure, aussi appelée le « voyage du héros », décrit une série d'étapes que traverse le héros dans son périple, indépendamment de la culture ou de l'époque du récit.

Le voyage du héros se divise en trois actes principaux :

Le monomythe de Campbell se compose de douze étapes cruciales, formant une carte narrative universelle :

Adapter le monomythe au pitch implique d'utiliser cette structure pour créer une narration captivante, alignée sur les attentes et les émotions de votre audience. Voici comment les étapes du monomythe peuvent renforcer chaque partie de votre pitch :

Depuis quelques années, certaines critiques émergent et révèlent quelques failles dans le modèle de Campbell. Il est important de ne pas les ignorer pour utiliser cet outil avec prudence :