Enquêter avec l'ethnographie.

Co-créer avec des ateliers.

Participants à nos ateliers et conférences

Aligner avec un plan clair

Des livrables uniques

Un peu de lecture?

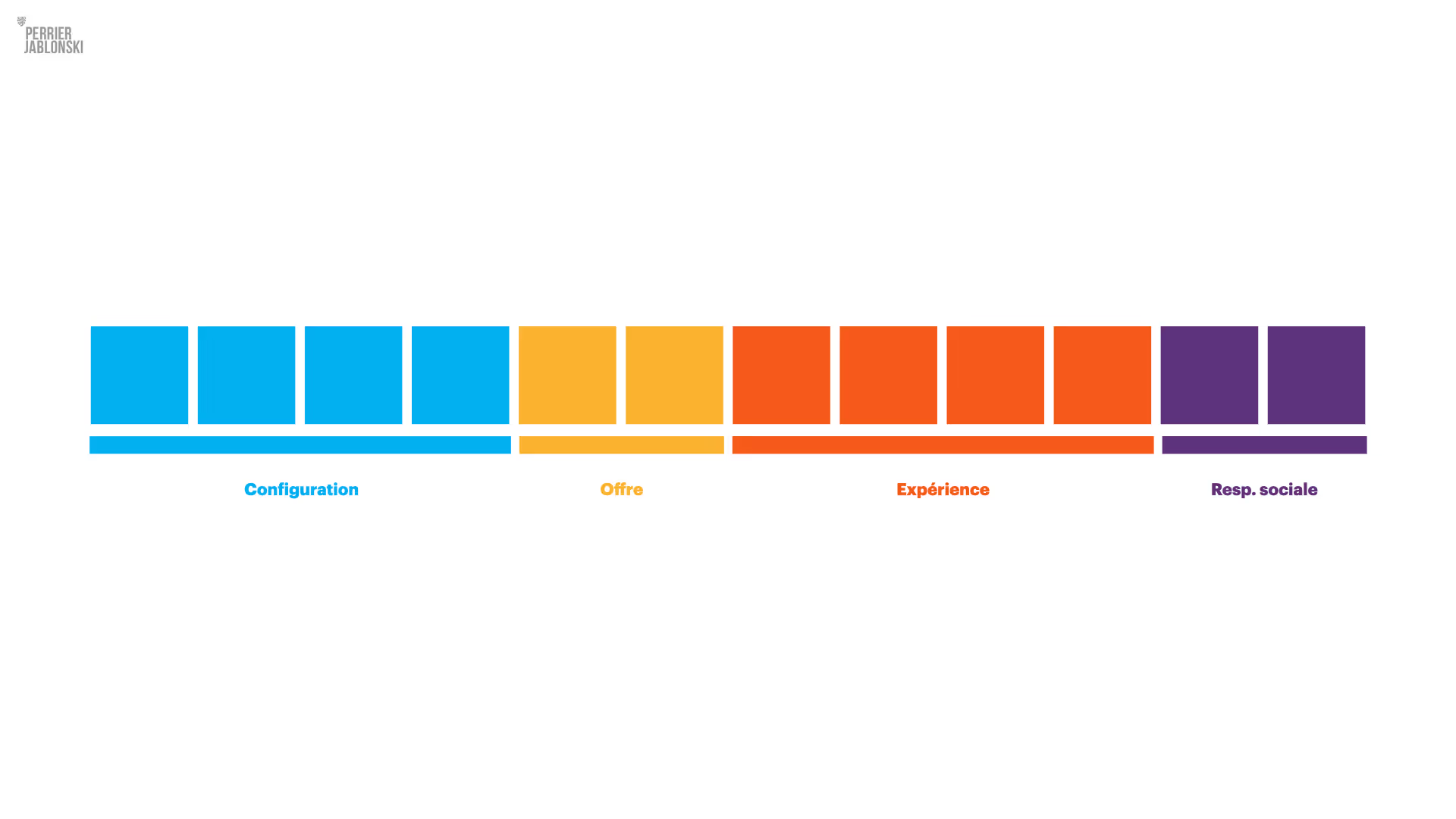

Non, l'innovation ce n'est pas toujours la technologie : c'est une invention utile, originale, et qui a trouvé son public... Et elle peut prendre plusieurs formes. Dix, selon Doblin — douze, selon nous. Acquise par Deloitte, Doblin est une entreprise spécialisée en innovation. En 2013, elle a identifié dix typologies d'innovation dans un ouvrage-référence, Ten Types of Innovation. Au fil de ses mandats stratégiques, Perrier Jablonski a ajouté deux cases aux dix types. Douze, donc. Douze moyens de générer des idées innovantes, en passant sa propre organisation en revue de manière systématique, pour ne rien oublier.

On recense quatre aspects distincts :

- La configuration de l'entreprise, qui inclut le modèle de profit, le réseau de partenaires, la structure et le processus.

- L'offre, c'est le produit/service en tant que tel, et comment il est inter-connecté aux autres produits/services de l'entreprise.

- L'expérience, c'est le vécu du client. On parle ici du service, des canaux de distribution, de la marque et de l'engagement des consommateurs.

- Enfin l'impact de l'entreprise, qui inclut l'engagement qu'elle peut générer avec ses employés avec une culture et une gestion forte, mais aussi la trace qu'elle peut laisser dans l'environnement et la société.

Aucune entreprise ne peut se démarquer dans les douze types, c'est un objectif irréaliste. Mais si votre organisation se différencie dans une, deux ou trois de ces catégories, c'est gagné! Chez Perrier Jablonski, nous étudions les mécanismes qui démarquent les organisations tant sur le plan des communications que de l'innovation, et au fil de nos recherches, nous avons repéré de véritables joyaux — sans passer par la case Silicon Valley.

Voici donc douze innovations d'ici, d'entreprises de chez nous qui savent inventer et se réinventer. Douze cas qui font école, et qui pourraient bien vous inspirer dans vos propres réflexions.

Certaines entreprises se distinguent par un modèle de profit original. Même si cet aspect peut prendre de nombreuses formes, cette différence doit être perceptible par le consommateur. Pensez par exemple aux services chargés à forfait plutôt qu'à la pièce (abonnements gym, spa, etc.), au modèle de gratuité dans un marché "payant", ou aux services prépayés (Starbucks, PlayStation, et toutes les cartes prépayées). Mais on peut aussi innover dans ce qu'on décide de facturer au client... ou pas. C'est le cas de l'opérateur Fizz, qui a brillamment repensé son offre pour les jeunes — en permettant, par exemple, d'échanger des Go de données entre abonnés, de reporter un solde de données sur le mois suivant, etc. L'idée à se poser dans cette catégorie d'innovation : comment bouleverser le marché avec une offre différente, impossible à comparer avec la concurrence.

Le réseau, c'est une manière de connecter plusieurs partenaires pour offrir un service unique. Ce fut le cas au printemps 2021, quand les cabanes à sucre se sont vu privées de clientèle. La solution : l'agence Prospek a eu l'idée de créer un réseau de cabanes partenaires pour offrir chez Métro le kit "Ma cabane à la maison". Le tour de force? Mettre des moyens en commun. Résultat, 96 établissements Métro mobilisés, 70 propriétaires de cabanes à sucre impliqués, 110 000 boîtes vendues. Un total de 500 000 repas pour 11,5 millions de dollars. C'est une saison des sucres "sauvée", mais c'est aussi une invention qui a trouvé son public... donc une innovation. Regardez autour de vous et posez-vous la question suivante : avec quel partenaire pourrais-je connecter mon produit, ou mon offre?

La structure, c'est l'assemblage des différents organes de votre organisation. Comment êtes-vous structurés pour opérer? À l'intérieur de ce cadre, comment pouvez-vous trouver de nouvelles manières de faire? Nous avons choisi Pomerleau (St-Georges) qui a décidé de s'attaquer à la pénurie de personnel, en créant un organe vital à son avenir : un centre de formation continue interne, PX3. Les employés peaufinent leurs apprentissages tout au long de leur carrière grâce à un corpus de connaissances créé sur mesure et pensé spécifiquement pour Pomerleau. Cette démarche est remarquable par la clarté de son ambition : prendre en main sa destinée en misant sur la formation, et ne pas attendre que son industrie forme une relève. Mieux vaut le faire soi-même, et PX3 et une démonstration brillante de cette réalité.

On aurait pu mettre Loop Mission (Montréal) dans bien des catégories ici. Modèle d'affaires basé sur l'économie circulaire, marque forte, réseau de distribution varié, performance-produit, etc. Mais pour nous, l'entreprise se distingue d'abord par son processus de fabrication. L'idée : sauver des fruits et légumes de la destruction, et transformer le gaspillage en opportunité d'affaires. Le succès a été instantané! Aujourd'hui, Loop Mission (Montréal) produit des jus, des smoothies, des sodas, des bières, du gin et des savons, avec une marque forte, pleine de couleurs et de promesses. La logistique est certainement le lieu des plus grandes innovations des dernières années. Pensez simplement à Amazon ou Netflix : la révolution est logistique.

La performance-produit vise la capacité pure du produit, et le bénéfice net pour le consommateur : plus vite, plus haut, plus fort. C'est précisément le cas pour B-Temia (St-Augustin-de-Desmaures), une pionnière dans les exosquelettes — ces squelettes externes au corps humain, qui peuvent seconder nos muscles dans des tâches difficiles ou répétitives. Après le domaine militaire, B-Temia a concentré ses recherches sur les personnes souffrants de maladies orthodégénératives — et leur permettent littéralement de marcher à nouveau grâce à un savant mélange de capteurs, de moteurs et d'intelligence artificielle. La question à se poser quand on veut innover en performance-produit, c'est "qu'est-ce que mon produit fait de plus, de mieux?"

Ricardo (St-Lambert) était déjà un exemple de réussite en marketing. Après le succès des recettes Ricardo, il fallait réussir plusieurs virages. Celui de la marque média, celui des accessoires, puis celui des plats préparés. Après plusieurs années d'effort, la marque s'est imposée dans nos cuisines. Elle a mené de nombreuses batailles commerciales, dans une industrie déjà saturée de marques historiques (Lagostina), centenaires (Creuset), innovantes (OXO) ou endossées (Martha Stewart) — et ce, dans toutes les catégories (petits électros, accessoires, art de la table, etc.). Comme une dernière pierre à l'édifice, la marque a récemment investi les rayons des épiceries avec ses plats préparés. Même si elle l'a fait avec un peu de retard par rapport à la concurrence, elle l'a fait avec beaucoup de talent. Nul doute que l'acquisition de Ricardo par Sobeys va donner encore plus de puissance à l'ensemble. Dans un écosystème de produits, on recherche de la cohérence entre les produits. Ce n'est pas juste une question de marque, mais une question de sens. Attention à ne pas créer de confusion, à ne pas devenir un écosystème all-dressed : on veut de la clarté! Est-ce que cette nouvelle offre est logique avec l'ensemble? Est-ce que ce nouvel item contribue à la puissance de l'écosystème tout entier? Si oui, une image de marque cohérente viendra sceller cette union entre tous les produits de l'écosystème.

Après avoir été une institution rue Saint-Denis, Altitude Sports (Montréal) est devenue une entreprise 100% en ligne et un véritable exemple national dans la vente d’équipement de plein air et vêtements techniques. Le but peut paraître simple : offrir une expérience agréable et marquante à ses clients. Bref, devenir le champion de l'expérience client. Bon. Mais quand on se présente face à des mastodontes (Sport Expert, Decathlon, Amazon), mieux vaut avoir une bonne idée de comment s'y prendre. C'est (encore) en misant sur la logistique (livraison le jour même, retours faciles, réponse rapide, service à la clientèle chaleureux, inventaire généreux, prix bas, etc.) que la marque a su convaincre. Faites-en l'expérience, c'est assez bluffant. La question qui doit vous obséder ici : comment rendre mon client encore plus content?

Ici, on veut diversifier la distribution de votre produit ou service. Cela peut-être un canal propriétaire ou un canal partenaire (vendre votre produit dans un réseau qui ne vous appartient pas). Notre exemple favori? Chocolats Favoris (Montréal), qui a ouvert des mini succursales à l'intérieur des IGA. C'est gagnant-gagnant. La chaîne d'épicerie peut offrir un nouveau service à ses clients, et le chocolatier bénéficie de l'achalandage (et des horaires étendus) de la chaîne. Les épiceries sont devenues de véritables relais de distribution pour des marques qui opéraient à l'extérieur de leurs étalages auparavant : St-Hubert, Baton Rouge, Cool&Simple, etc., mais l'idée de Chocolats Favoris va plus loin, en offrant une véritable expérience au-delà du produit. La question à vous poser ici est la suivante : par où mon offre pourrait-elle passer? Comment distribuer mes produits différemment? Comment démultiplier la distribution de mes services?

De nombreuses marques voient le jour. Désormais, elles sont nombreuses à le faire bien. D'abord parce que — qu'on le veuille ou non — Instagram (et autres) ont généralisé une certaine esthétique et les entrepreneurs et entrepreneures sont beaucoup plus sensibles au design qu'auparavant. Mais parfois, elles prennent un chemin difficile. C'est le cas de Stefano (Montréal). Pourquoi difficile? Parce qu'après des années de succès en restauration et dans les médias, le passage à la production de masse pour Stefano Faita représentait un risque pour la perception de qualité. Pire encore, l'entreprise s'est attaquée méticuleusement à chacun des basiques de la cuisine italiennes : sauces tomate, pâtes, pizzas, etc. Des catégories saturées qui n'avaient pas besoin d'un nouveau joueur. C'est en misant sur son obsession pour la simplicité et la qualité que la marque est entrée tel un cheval de Troie dans les épiceries, avant d'étendre sa gamme (desserts, huiles, vins, viandes préparées, etc.) Mais cette réussite est aussi due à un packaging impeccable et implacable (signé lg2). Avec simplicité et efficacité, la gamme complète est quasiment devenue un repère signalétique dans les rayons. Oui, l'agence a fait un travail remarquable (dans tous les sens du terme), mais la marque a aussi sa part de responsabilité dans l'exécution, et surtout la protection de sa propre marque à travers le temps et les lancements. Vous avez de la chance, il y a beaucoup de talent au Québec pour vous aider à bâtir une marque forte.

L'idée est ici de générer un sentiment d'appartenance fort. L'exemple parfait, les lufavores. Ils ne sont pas des clients des Fermes Lufa (Montréal)... non... ils en sont les adeptes! Ils sont près 96 000 au Québec, et ils deviennent de véritables porte-paroles pour le producteur-distributeur. La marque ne lésine pas sur les efforts pour nourrir la passion — et la curiosité de leurs apôtres : visites ponctuelles de la ferme, rencontres avec les maraichers et les producteurs, portes ouvertes, événements, communications fréquentes. Ils sont même mobilisés pour aider leurs communautés autour des sujets chers à Lufa. Et c'est le secret de la réussite de l'entreprise : le sentiment d’appartenance se bâtit à deux conditions : on partage les mêmes principes et la même ambition... et avoir un ennemi commun, se battre contre (ou pour) quelque chose. Alors comment pouvez-vous mobiliser votre clientèle derrière un enjeu, une cause?

On parle ici de la manière de diriger, de prendre des décisions... mais aussi de la culture d'entreprise, la politique de recrutement et de rétention. Évidemment, de nombreuses entreprises ont saisi l'importance capitale d'innover dans ce domaine. Parmi elles, c'est sans conteste Cascades (Montréal) qui remporte la palme. Précurseur dans le domaine, le fleuron québécois a toujours investi sa confiance dans son actif le plus cher : ses employés. Culture d'ouverture et de responsabilisation, rémunération équitable, partage des profits, gestion décentralisée, politique de la porte ouverte pour favoriser les discussions franches sans égard au niveau hiérarchique... tous les moyens sont bons pour impliquer les employés. Ces derniers sont impliqués dans la vie de l'entreprise et l'autonomie est valorisée à tous les étages. L'intérêt pour l'innovation va plus loin, avec la mise en place d'un comité d'innovation chargé de repérer et d'intégrer les prochaines pratiques innovantes. Tout ce travail intérieur se voit de l'extérieur : Cascades est la 17e entreprise la plus durable au monde selon Global 100 et Forbes la classe dans le TOP300 des meilleurs employeurs au Canada. La question à vous poser : comment faire de l'implication de votre équipe un atout pour vous différentier? Attention, ne criez pas "l'humain d'abord" sur tous les toits : faites-le.

Comme pour Loop ou Stefano, Attitude aurait mérité d'être à plusieurs endroits dans cet article. Mais la promesse centrale des produits Attitude (Sherbrooke) est dans son nom : la bonne attitude — pour ses employés, ses clients et la planète. Ancrée dans l'histoire personnelle du fondateur Jean-François Bernier, la promesse est matérialisée partout dans l'entreprise. Le principal argument de l'entreprise, la confiance. Cela peut paraître simple, mais c'était une gageüre, dans une industrie polluée par le greenwashing et par les milliards de dollars de pub des grands joueurs installés depuis des décennies... Mais la marque s'adresse à une clientèle informée et exigeante, avec qui on ne peut pas jouer sur les mots et les promesses. Pari réussi puisque la marque est distribuée partout, et — c'est plus rare — elle a su s'exporter : aujourd'hui 75% de la production est vendue dans près de 50 pays.

Autant l'innovation est sur toutes les lèvres, autant elle ne veut pas dire la même chose dans toutes les bouches. Autant la créativité est dans tous les plans stratégiques des entreprises, autant elle ne nomme pas le même concept partout. Alors, comment s'entendre sur des attentes communes alors que même le vocabulaire n'est pas unifié?

Je me suis permis d'agglomérer les réflexions de plusieurs penseurs — et passeurs — sur la question. Je voudrais nommer par exemple Steven Eppinger (M.I.T.), Xavier Pavie (ESSEC) ou encore Etienne Klein (CEA). J'ai osé compiler, résumer l'essentiel pour en arriver à une formulation claire, efficace et — je l'assume — un peu mécanique. J'ai essayé de créer une chaîne logique qui lie ces notions entre elles. Mon ambition : aider les organisations à naviguer dans le monde des idées avec un vocabulaire universel, avec des mots qui veulent dire la même chose pour tout le monde. C'est parti!

❶ Imaginer

Les humains sont dotés d'imagination. Nous avons ce super pouvoir. Notre cerveau est capable de se représenter quelque chose qui n'existe pas dans le réel. Fermez les yeux et imaginez que vous chantez devant 15 000 personnes au Centre Bell. Imaginez les détails de la foule, imaginez la scène, l’éclairage, la petite lumière là-bas indiquant la sortie, le trac aussi… Bon. Rien de tout ceci n’était vrai et pourtant, sous vos paupières fermées, vous l’avez vu. Cela marche aussi avec les mots, une logique, un raisonnement et même des sentiments ou des sensations. Par exemple, l’angoisse n’est pas la peur d’un danger réel et imminent. L’angoisse, c’est votre imagination qui fabrique en vous des émotions réelles... sans fondement réel — comme la salle de concert que nous venons d’imaginer.

→ Faire exister ce qui n'existe pas, c’est le pouvoir de l’imagination. Fabriquer des images mentales qui n’ont, à cet instant, aucune réalité. Mais ça marche aussi avec la tarte aux pommes. Je peux fermer les yeux et imaginer une belle tarte aux pommes. Je peux la faire exister dans mon imagination, dans ma tête… Non, mais quel pouvoir!

❷ Créer

Notre deuxième super pouvoir, c’est notre capacité à utiliser notre imagination pour régler un problème. C'est ce que l'on nomme la créativité. Attention, je circonscris volontairement cette définition au monde des organisations. La création divine, la création artistique, la création naturelle sont de nature différente. Dans le monde des organisations, la créativité est la capacité d'imaginer une solution donnée à un problème donné.

Admettons qu’on soit en 1998. J’ai une belle collection de CD, et — si je suis chanceux — un Walkman laser Sony D-e221 (mais ça marche aussi avec d’autres modèles). Je dois traîner avec moi un petit classeur en polyester, avec de petits intercalaires en feutre, pour trimballer avec moi tous mes albums préférés. Pire encore, je suis obligé de choisir quels albums apporter avec moi ou laisser à la maison. J’ai donc un problème à résoudre.

En 1998, le format de fichier MP3 existe depuis 5 ans déjà et Winamp lit déjà les MP3 sur PC depuis moins d'un an… Mais pourquoi ne pas l’utiliser dans un lecteur portable? Je ferme les yeux… et je peux imaginer une sorte de mini-ordinateur portable, avec un disque dur comportant des fichiers MP3. Comme un Walkman, mais avec un disque dur à la place du lecteur de CD… Non?! Dans ma tête en tout cas, ça fonctionne.

→ La créativité, c’est la capacité à régler un problème avec mon imagination — et ça marche aussi avec la tarte aux pommes! Admettons que je veuille cuisiner. Je tombe sur la recette parfaite de la tarte aux pommes, mais… Patatra, je n’ai plus de pomme! Qu’à cela ne tienne, j’ai des poires et je m’adapte. Face à un problème, j’ai utilisé mon imagination pour concocter une solution. Mais tout est dans ma tête encore.

❸ Inventer

Il arrive que des idées nouvelles ne soient pas réalisables, ou pas viables, ou simplement pas dignes d'exister dans le réel. Mais si, face à toutes les options disponibles dans mon esprit, je décide de donner vie à l’une d’elles, à la seconde où cette idée prend vie, au moment où vous construisez quelque chose de réel et de nouveau... alors cela devient une invention.

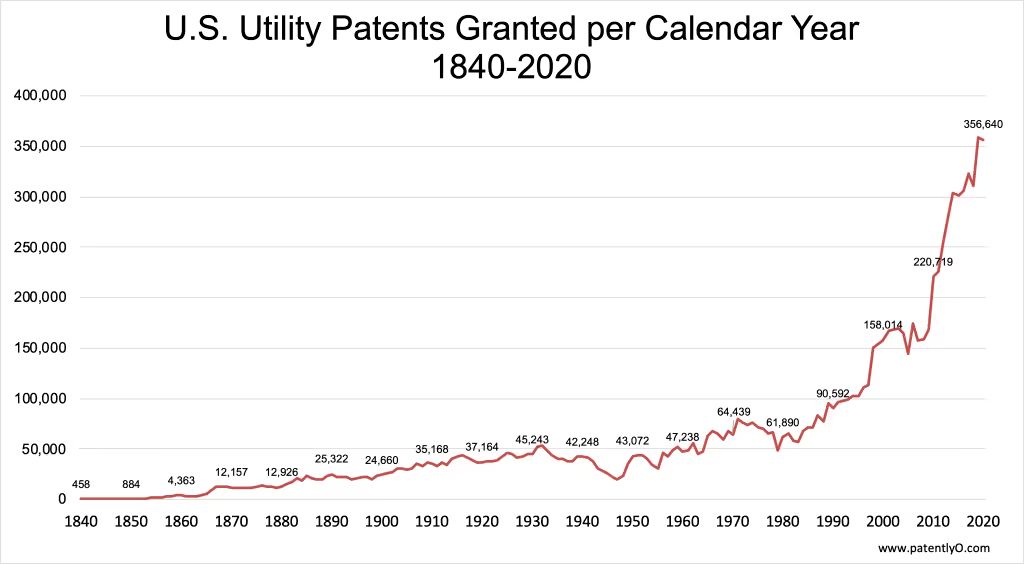

La notion de nouveauté est imbriquée dans l’idée d’invention. Si j’utilise toute ma technique et tout mon talent à fabriquer une chaise, alors j’ai… simplement confectionné une chaise, je n’ai pas inventé la chaise. En revanche, je peux avoir inventé un nouveau type de chaise, un nouveau design de chaise, une chaise dans un matériau impensable jusqu’alors. Et puis, cette invention peut être une nouveauté pour moi, mais une réalité déjà existante ailleurs, sans que je ne le sache. Si j’invente une chaise à six pattes, alors — sous toutes réserves — c’est nouveau. Si après vérification, la chaise à six pattes a déjà été inventée, alors je n'ai pas inventé cette chaise. Oui, je l'ai créée, mais quelqu'un d'autre l'avait pensée avant moi. Et s'il a déposé une demande de brevet, alors je ne serai jamais l'inventeur officiel de la chaise à six pattes.

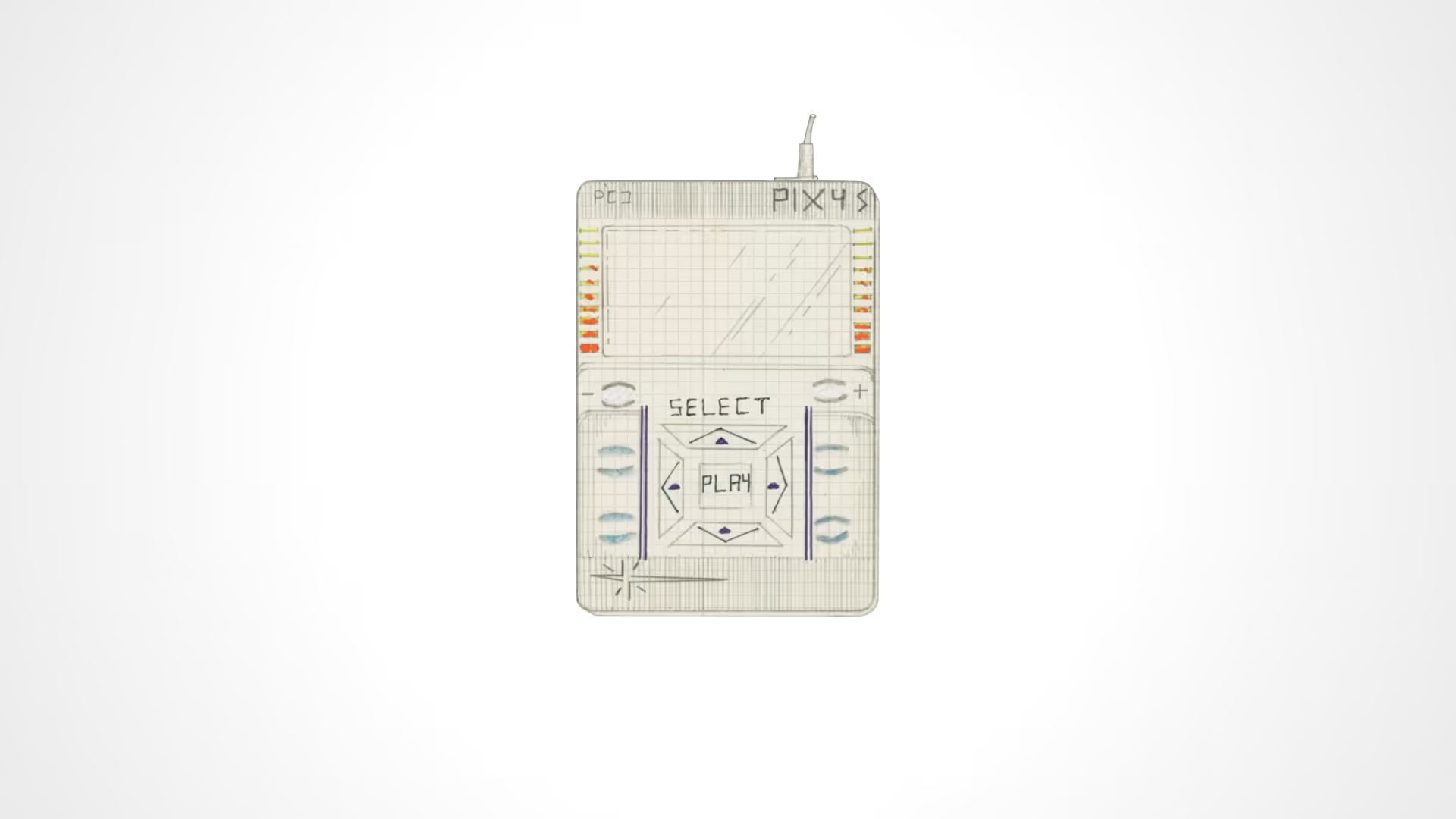

Cette idée n’a pas besoin d’existence physique en tant qu’objet. Elle peut exister simplement sur le papier, mais elle doit avoir une forme universelle — une description, un dessin, un modèle 3D, etc. — de manière à la partager avec le monde entier, pour en clamer la paternité, ou la maternité. Pensez à l’hélicoptère, la mitraillette et le tank, tous trois inventés par Léonard de Vinci vers 1482, mais réalisés plus de quatre siècles plus tard. Pensez aussi à tous ces milliers de demandes de brevets déposées chaque jour auprès des autorités responsables de protéger la propriété intellectuelle.

Retournons en 1998. Si je saisis un fer à souder et quelques composants électroniques, que j’arrive à brancher un microprocesseur de base et un écran LCD, je peux inventer le lecteur MP3. Je branche mon casque d’écoute, tout fonctionne... Je viens d’accoucher de mon idée. Je viens d’inventer quelque chose. Mieux encore, je viens de réaliser cette invention. Cette idée est passée de mon imagination à un objet réel, aussi imparfait soit-il. C'est une invention!

→ Une invention est une idée nouvelle et accouchée. Si vous avez utilisé votre imagination pour régler un problème, si vous avez su expliquer cette solution de quelque manière que ce soit, et si ce concept est nouveau, alors bonne nouvelle, vous avez officiellement inventé quelque chose. Mauvaise nouvelle, ça ne marche pas avec la tarte aux pommes-aux-poires. Si, manquant de pommes, j’ai créé la tarte aux poires, je n’ai pas inventé la tarte aux poires. Elle existait avant moi.

❹ Innover

Vous vous souvenez peut-être du Rio PMP300 Player de Creative Labs, souvent cité comme le premier MP3 en novembre 1998. C’est injuste, car le véritable inventeur de cet objet révolutionnaire est SaeHan, une entreprise sud-coréenne, qui avait accouché du MPMan F10 le premier, et avait mis sur le marché son lecteur quelques mois avant Creative Labs. Mais c'est injuste, car l'invention du lecteur MP3 date de 20 ans plus tôt. Kane Kramer et James Campbell, alors âgés de 21 et 23 ans, ont une idée géniale.

Nous sommes en 1979 et les deux Britanniques imaginent un lecteur de musique portable de la taille d'un paquet de cigarettes, avec un écran et quatre boutons de navigation, que l'on pourrait remplir à travers une musique dématérialisée qui passerait par les fils téléphoniques. Ils avaient aussi décrit une boutique en ligne (et physique) où l'on pourrait acheter des titres à la pièce, pour quelques sous. Ils avaient baptisé ce système IXI. Mais on était 7 ans avant l'ordinateur personnel, 14 ans avant l'invention du format MP3, et à peu près 20 ans avant la popularisation du réseau Internet. Ils déposent une demande de brevet, mais tardent à accoucher d'un prototype... et tardent, et tardent...

Les IXI, Rio et MPMan n’ont pas survécu à l’histoire. Combien d'inventions tombent dans l'oubli? Inutiles, farfelues, inaccessibles, incomprises, ou peut-être mal nées, au mauvais endroit, au mauvais moment... On peut inventer sans innover. Quelle est la différence? L'innovation est une invention qui a réussi, en terme économique. Il faut que votre invention soit adoubée, approuvée par le marché.

Kramer, Campbell, Creative Labs et SeaHan ont inventé le lecteur MP3, certes... mais la véritable innovation — celle qui va changer le marché, bousculer les usages ou les codes — c'est Apple avec l’iPod. Apple n’a pas inventé le lecteur MP3. Mais l’iPod était l'aboutissement de cette invention, et par son succès, il est devenu une innovation — en réussissant à percer le marché de manière significative, à changer notre manière d’écouter de la musique, d’acheter de la musique, etc. Et cette innovation a été le début d’une série d’autres innovations très lucratives pour la marque, la plus grande étant iTunes (l'idée de Kramer et Campbell), qui allait changer l’industrie musicale à jamais. L’innovation implique les notions de succès et de chamboulement d’une industrie. Non, ça ne marche pas avec la tarte aux poires, à moins que vous ne réussissiez à la faire entrer dans un tube de pâte à dents, et que tout le monde capote.

→ Une innovation, c'est une invention qui a trouvé son public, qui a connu un succès commercial évident.

Pour la petite histoire, Apple a finalement reconnu en cour que la paternité de l'iPod revenait à Kane Kramer, même si ce dernier ne reçut jamais un centime des ventes des 163 millions d'iPods vendus depuis 2001. Ruiné, il a dû fermer sa boutique de meubles en 2007.

Chaîne logique

Voici donc la chaîne logique — et même causale — qui nous permet de passer de l'imagination à l'innovation :

❶ L’imagination est notre capacité à échapper au réel et produire des images, des raisonnements ou des pensées dans notre esprit.

❷ La créativité, c'est l'imagination appliquée à un problème.

❸ L'invention, c'est la créativité appliquée au réel.

❹ L'innovation, c'est l'invention appliquée au marché. Je pourrais même poursuivre la réflexion en proposant :

❺ Le progrès, c'est l'innovation appliquée au bien commun, à un futur enviable. Mais ça, c'est une autre histoire...

Avertissement

Le design thinking popularisé par IDEO dans les années 90 repose sur cinq étapes bien connues : empathie, définition, idéation, prototypage et déploiement. La méthode a connu une telle popularité que certains consultants ou firmes-conseils ont voulu leur part du gâteau. Certains de ces processus sont même protégés par des brevets, et certaines marques sont déposées, ce qui appelle à la prudence. Cette méthode est le fruit de plus de 80 ans de recherche publique et de contribution d'immenses esprits tels que John E. Arnold, Bruce Archer, Hebert Simon, Donald Norman, Peter Rowe, Bill Moggridge ou encore David Kelley — nous en avons d'ailleurs raconté l'histoire dans cet article. Le design thinking est donc un bien public, qui appartient à tout le monde en général, donc à personne en particulier.

Parfois, ces méthodes se revendiquent comme "étant du design thinking", or un atelier de design thinking d'une journée ou deux, ça n'existe pas. Impossible de comprendre l'utilisateur dans un temps si court. Impossible de définir un problème sans lui. La plupart du temps, ces nouvelles propositions se concentrent sur la génération d'idées et le prototypage, minimisant l'étape d'observation et de compréhension de l'utilisateur — pourtant cruciale dans un processus de design thinking. Cependant, elles ont l'intérêt d'enrichir davantage l'étape de génération d'idées, parfois intimidantes pour les organisations.

Maintenant que les bases sont claires, voyons ce que ces ateliers peuvent nous apporter de bon.

Hackathon

À mi-chemin entre le piratage et le marathon, un hackathon est un événement de courte durée, généralement de 24 à 72 heures, au cours duquel des équipes de développeurs, designers, experts du domaine et autres participants collaborent pour créer des prototypes fonctionnels de solutions technologiques en réponse à un problème spécifique ou à un thème donné. C'est Sun Microsystems qui a organisé le premier Hackathon en juin 1999, lors d'un événement appelé "OpenBSD Hackathon", qui a certainement contribué à populariser le terme.

- La plupart du temps, le hackathon vise à générer des solutions technologiques, comme une nouvelle fonction pour un logiciel.

- L'idée est de mobiliser les gens et de créer un sentiment d'urgence ou d'excitation. Un hackathon est souvent festif, électrisant et basé sur l'esprit de corps.

- Dans sa version originale, le hackathon peut générer une fatigue intense, après 24 à 72 heures sans sommeil.

- Des versions moins "brutales" existent, surtout pour mobiliser les institutions à but non lucratif ou des institutions éducatives, pour stimuler l'innovation, l'esprit d'équipe ou le maillage entre les organisations.

Design Thinking Jam

C'est à Adam StJohn Lawrence et Markus Hormess, cofondateurs de WorkPlayExperience en 2011 que l'on doit le concept de Design thinking Jam. La méthode ne cache pas sa filiation avec la démarche initiale, et son originalité réside dans son échelle internationale. On mobilise des équipes internationales pour une durée de 24 à 48 heures, au cours desquelles des participants de diverses disciplines se réunissent pour résoudre des problèmes en utilisant le design thinking et d'autres méthodes créatives. Si l'entreprise a décliné le concept aux nouveaux maux du monde — notamment le Global Sustainability Jam et le Global GovJam — on fait encore l'économie de l'étape d'empathie et d'identification d'un problème, et on concentre toutes les énergies sur la génération d'un maximum de solutions.

- Idéal quand vos équipes sont réparties géographiquement.

- Génère un momentum motivant pour les équipes.

LEGO® Serious Play®

Robert Rasmussen et Per Kristiansen ont développé cette méthode dans les années 2000, en collaboration avec l'entreprise LEGO®. L'idée est d'utiliser les briques LEGO® pour encourager la communication, la résolution de problèmes et la créativité au sein des équipes. Les participants construisent des modèles en réponse à des défis spécifiques, puis partagent leurs réflexions et leurs histoires avec le groupe. Cette approche ludique aide à libérer la créativité et à favoriser un dialogue ouvert et constructif, et elle n'est pas réservée au design thinking en tant que tel.

- Ce ne sont pas des briques LEGO ramassées au hasard dans la chambre de vos enfants! Ce sont des pièces précises qui ont une utilité et une signification précises.

- LEGO® Serious Play® est une méthode, avec une "boite de départ" à acheter autour des 38$ (pour une personne). Le véritable "kit de groupe" varie entre 485$ de 790$ pour 100 sachets individuels (plus petits). Allez voir ici pour les détails.

Brainwriting

Le brainwriting est une technique de génération d'idées qui ressemble au brainstorming, mais se concentre sur l'écriture plutôt que sur la discussion orale. Il a été développé par Bernd Rohrbach, un consultant en management allemand, en 1969. Il a publié cette méthode pour la première fois sous le nom de "Methode 6-3-5" : six participants génèrent trois idées chacun en cinq minutes. L'objectif est de permettre à chaque participant de partager ses idées sans être influencé ou interrompu par les autres. Le brainwriting est particulièrement utile pour encourager la participation des personnes introverties qui pourraient être moins enclines à s'exprimer dans des sessions de brainstorming traditionnelles. Depuis l'introduction de la méthode 6-3-5, d'autres variantes du brainwriting ont été développées pour s'adapter à différents contextes et groupes de participants.

- Favorise les participants plus timides.

- Très efficace pour la génération de noms par exemple (Perrier Jablonski s'en sert très souvent!).

- Permet de véritablement bâtir sur les idées des autres.

Storyboarding

Les ateliers de scénarisation misent sur le dessin plutôt que sur l'expression orale ou écrite. Attention, on est loin d'une oeuvre d'art! On cherche plutôt à aider les équipes à visualiser et à raconter des histoires autour de produits, services ou expériences utilisateur. Les participants créent des séquences d'images ou de scènes pour illustrer des situations, des interactions ou des étapes clés du parcours utilisateur, permettant ainsi de mieux comprendre et de résoudre les problèmes.

- Ne misez pas sur la qualité artistique, ce n'est pas le but!

- Idéal pour designer des expériences (le storyboarding permet d'intégrer la notion de temps, le parcours, les actions successives, etc.)

Fishbowl

Les ateliers Fishbowl sont plutôt pratiqués dans le domaine de l'éducation, des affaires et de la résolution de conflits, ainsi que dans d'autres contextes où une communication ouverte et un échange d'idées sont essentiels. Dans un atelier Fishbowl, un petit groupe de participants s'assoit au centre de la salle et discute d'un sujet, tandis que les autres participants forment un cercle autour d'eux pour écouter et observer. Au fil de la discussion, les personnes du cercle extérieur peuvent rejoindre le groupe central pour partager leurs idées et poser des questions, favorisant ainsi une discussion ouverte et inclusive.

- Un peu plus intimidant pour les gens qui ne se connaissent pas avant l'atelier.

World Café

Le World Café est un format d'atelier participatif qui facilite les conversations en petits groupes sur des questions spécifiques. Les participants se répartissent en plusieurs tables et discutent d'un sujet pendant un temps déterminé. Ensuite, ils changent de table et rejoignent une nouvelle conversation, permettant ainsi le partage d'idées et la découverte de nouvelles perspectives.

- Assez basique, et très proche de ce que tout le monde faisait déjà... sans le nommer.

- Nécessite une logistique minimale (temps de déplacement, organisation des tables).

- Intéressant pour les audiences plus larges, avec des problématiques un peu plus anecdotiques. L'idée est de "brasser des idées".

- Se pose la question de "ce que vous allez faire de toutes ces idées". Préparez-vous à y répondre!

Pour compléter cette liste, voici deux autres formes d'ateliers un peu différents.

Bootcamp de design thinking

Contrairement aux autres ateliers présentés ici, le bootcamp de design thinking est plutôt axé sur l'enseignement de la discipline. C'est un événement d'une durée variable, généralement de quelques jours à quelques semaines. L'idée est donc de former vos équipes aux principes et à la pratique du design thinking. On y partage les méthodes et les outils, et les participants travaillent en équipe sur des projets réels ou fictifs pour développer leurs compétences en matière de collaboration, de créativité et de résolution de problèmes.

- Très intéressant pour découvrir le design thinking.

- Important de confier ce genre d'atelier à des professionnels.

- Génère un momentum intéressant pour vos équipes, sans engagement de résultat.

Le sprint design

Contrairement aux exemples plus haut, le sprint design se présente comme un processus de design thinking complet — ce qu'il n'est pas. C'est à John Knapp de Google Ventures que l'on doit le sprint design. Mis en marché en 2010, le sprint design est un processus structuré qui se déroule généralement sur une semaine. Les équipes collaborent pour définir un problème, générer des idées, créer des prototypes et tester des solutions avec des utilisateurs réels. Le sprint design permet aux équipes de valider rapidement des hypothèses et de prendre des décisions éclairées sans investir beaucoup de temps et de ressources dans le développement de produits. Le sprint design a fait des petits, notamment avec les Lightning Decision Jams AJ&Smart, lancés à grands coups de tutos colorés et de youtubeurs surexcités. Il mérite sa place ici, car la portion « idéation de groupe » demeure valide et présente un certain intérêt : celui de bloquer du temps dans les agendas. Mais... rien de plus.

- Le sprint design est une copie conforme du design thinking, amputée de la portion d'empathie.

- Il n'est véritablement utile que si un travail sérieux d'empathie pour connaître et comprendre l'utilisateur a été fait au préalable.

- S'adresse le plus souvent à un public plus jeune, qui va pouvoir découvrir les bases.

La formule

On met quelques personnes dans une salle avec une vitre sans tain. On leur fait goûter un yogourt, on les fait parler de leur voiture, de ce qu’ils pensent de la publicité que l’on vient de montrer ou de la nouvelle texture d’un shampoing. On leur donne 50 $ en bon d’achat chez Jean Coutu pour le dérangement... Et l’affaire est faite ! Certains participants sont debout, à marteler leur opinion, d’autres se taisent pendant une heure. Certains avis sont flous, alors on demande des précisions.

Peu importe, tout ce qui est dit est noté, enregistré et vendu à grand prix. On a tous vu des dizaines et des douzaines et des centaines de focus groups rassembler des hordes de consommateurs anonymes, dans l’espoir affiché de leur tirer les vers du nez. Or, un focus group, ça n’a jamais été cela. En fait, pas avant que le marketing s’en mêle.

La naissance

Nous sommes au début de la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte historique qui voit l’émergence des médias de masse, et qui favorise aussi la désinformation institutionnalisée. Les sociologues d’alors se penchent sur le sujet des dynamiques de groupe. Deux d’entre eux, l’Américain Robert Merton et l’Autrichien Paul Lazarsfeld, vont s’intéresser plus précisément à la question suivante : comment les attitudes et les opinions se forment-elles dans l’esprit des auditeurs d’émissions radiophoniques ?

Il faut s’arrêter quelques minutes sur cette époque. Nous sommes en 1932 et Lazarsfeld part pour les États-Unis muni d’une bourse Rockefeller qu’il avait obtenue grâce à son étude sur les chômeurs de Marienthal, en Autriche. Une fois sa mission terminée, il revient en Autriche. Dans le même temps, Hitler est élu dans l’Allemagne voisine (1933). En 1934, le Parti socialiste d’Autriche est déclaré illégal. La plupart des membres de sa famille sont arrêtés. Lazarsfeld perd son poste dans l’enseignement secondaire. Il ne conserve qu’une vague charge de cours à l’université de Vienne. Ramassant tout son courage — et ses derniers dollars —, il achète un billet de troisième classe pour les États-Unis. Grâce à la protection de Robert Lynd, l’auteur de Middletown — une étude sur la sociologie américaine —, il réussit à importer à Newark puis à New York le projet qu’il avait commencé à réaliser à Vienne : créer un institut de recherche où la psychologie serait appliquée à des problèmes économiques et sociaux.

C’est ici qu’il va pouvoir contribuer à la propagande antinazie auprès de la population américaine. Cela nous paraît évident aujourd’hui, mais cela l’était beaucoup moins à l’époque. Dans les années 1930, le sentiment antisémite régnait aux États-Unis. La Grande Dépression avait fait des ravages profonds dans l’économie et la société, et on se cherchait des boucs émissaires faciles. L’arrivée massive d’immigrants fuyant l’Europe, dans une conjoncture économique déjà difficile, n’a pas été très favorable à des conditions d’accueil optimales — et c’est un euphémisme. Dans l’Amérique d’alors, les Juifs étaient exclus de certains clubs, de certaines universités prestigieuses (Ivy League), de certaines fraternités étudiantes, de certains hôtels, ou encore de certaines plages. Il faudra attendre 1941 et la révélation des atrocités nazies pour que le regard de la société change. Voilà dans quel contexte Paul Lazarsfeld va pouvoir développer des outils d’observation sociologique puissants, dont nous avons (partiellement) hérité.

Leur première rencontre naît sous le signe de la passion. Monsieur et madame Lazarsfeld invitent monsieur et madame Merton à souper un soir de novembre 1941. Paul Lazarsfeld est le sociologue de la politique et des médias ; Robert Merton est le sociologue de l’entrevue individuelle. Les conversations vont bon train jusqu’à ce que Lazarsfeld fasse mention d’une recherche qui a lieu le soir même avec un groupe d’auditeurs de radio à propos du sentiment d’adhésion à l’armée américaine. N’y tenant plus, les deux sociologues quittent alors la table et partent rejoindre le groupe de recherche enfermé dans un studio radiophonique proche.

Plusieurs participants sont installés et un animateur dirige les échanges. Merton est fasciné par cette approche, mais, intérieurement, a de nombreux reproches à formuler à l’animateur. Il propose alors à Lazarsfeld de mener lui-même le prochain groupe avec ses propres méthodes d’entrevue individuelle.

Ce faisant, les deux intellectuels vont inventer non pas un, mais deux outils inséparables : le focus group et l’entretien individuel, ou focused interview. D’abord une discussion de groupe, ensuite des entretiens individuels pour chacun des participants. La discussion de groupe a pour objectif d’observer les interactions des gens entre eux. Les entrevues individuelles visent à laisser parler les interlocuteurs et leur demander un retour sur leur expérience. Et c’est le mariage de ces deux méthodes qui donne un résultat efficace. Voyons-les en détail.

Le focus group

- Objectif commun : saisir les réactions, opinions et interprétations d’un public cible par rapport à un stimulus (émission, produit, concept, etc.)

- Approche qualitative : recueil de données non chiffrées, basé sur les verbatim et l’expression libre des participants.

- Discussion semi-dirigée : un modérateur guide la discussion autour de thèmes prédéfinis, tout en laissant une certaine liberté aux participants.

- Interaction entre participants : le focus group mise davantage sur les échanges et réactions mutuelles au sein du groupe, alors que l’entretien individuel est… individuel ( !)

- Taille des groupes : les focus groups rassemblent généralement 6 à 10 personnes, contre 1 seule pour l’entretien individuel.

Entretien individuel

- L’entretien vise à faire émerger les réactions subjectives, les sentiments et les interprétations des interviewés par rapport à cette expérience.

- Les questions sont ouvertes pour laisser les participants s’exprimer, mais l’intervieweur guide la discussion autour de thèmes prédéfinis en lien avec ses hypothèses.

- L’entretien est non directif : l’intervieweur s’adapte aux réponses et peut approfondir certains points. L’objectif est de saisir ce qui est significatif pour l’interviewé.

Le coup de gueule

Comme on le voit, on est loin des focus groups généralement admis en marketing, qui n’ont PAS LA FONCTION de recueillir le sentiment des participants devant leurs congénères, et qui n’ont AUCUNE UTILITÉ s’ils ne sont pas couplés avec des entretiens individuels de qualité, menés par des professionnels.

Je répète : un focus group n’a PAS LA VOCATION de faire « cracher le morceau » à des individus invités à un groupe de parole où chacun va raconter son petit truc. Le contexte social (parler devant des gens) biaise absolument TOUS les témoignages qui auront lieu dans ce contexte. Il a pour but d’observer les interactions des gens ENTRE EUX, sur un sujet défini.

Le rôle de l’entrevue individuelle — focused interview — est de recueillir les propos de CHAQUE participant, seul à seul, dans des conditions propices aux partages et à l’écoute.

Désolé pour les majuscules. C’est parce que d’habitude, je crie en parlant de tout ça. 😆

L’anecdote

Quelques années plus tard, un autre mouvement — le béhaviorisme — va favoriser les aspects mécaniques du comportement humain et délaisser la sociologie de Lazarsfeld et Merton. Il faudra attendre plusieurs décennies pour redécouvrir les focus groups. Malheureusement, l’histoire va se charger de déformer la théorie d’origine, de la réduire à une simplification dommageable, et de changer son nom.

Fait cocasse, c’est justement Merton qui a théorisé cet effet de transmission du savoir par un phénomène qu’il a baptisé l’oblitération par incorporation : l’ancrage d’un savoir scientifique est indissociable de l’oubli de sa genèse. En clair, pour qu’un savoir se transmette, l’oubli de sa véritable origine est inévitable.

La révélation

Depuis les années 1990, les chercheurs renouent avec cette interprétation originale et de nombreuses études ont été menées dans les règles de l’art pour faire la lumière sur des sujets sociologiques importants : le sida, la violence sexuelle, la biotechnologie, etc. Un véritable focus group veut donc observer les interactions des gens sur un sujet, et pas le sujet en lui-même. Par exemple : ce sujet crée un blocage chez les participants, celui-là crée des tensions de telle nature et des échanges vifs, cet autre sujet encore voit naître une influence manifeste de certains leaders d’opinion sur le groupe. Un focus group, c’est ça. Ça et rien d’autre.

Les sociologues insistent sur les problèmes éthiques d’un focus group mal mené, notamment pour des aspects psychologiques chez les participants (pensez à des sujets ultrasensibles qui pousseraient les participants dans leurs retranchements — violence, sexualité, tabous), ou d’ordre moral (pensez à un participant qui ferait de la désinformation : le groupe de discussion servirait alors de propagateur).

L’importance de l’animateur

L’expérience et la rigueur de l’animateur sont donc fondamentales. C’est à lui ou à elle de s’assurer de la qualité méthodologique, de la composition du groupe, de la création d’un contexte favorable aux échanges, etc. Observer les participants, noter les silences, les doutes, les changements de comportement... tout cela va lui permettre d’en déduire des liens et des conclusions.

Recherches : Alex Vendetti et Margaux Francazal

Des questions? Des réponses

Les rapports de données vous disent ce qui se passe, mais l'ethnographie explique pourquoi. Alors que les sondages mesurent des intentions souvent déconnectées de la réalité, l'observation de terrain révèle les irritants invisibles et les opportunités de croissance que vos clients ne pensent même pas à vous mentionner.

Nous ne livrons pas de rapports volumineux que personne ne lit. Nos plans sont des outils directifs, visuels et faciles à digérer, comme des vidéos ou des présentations Keynote percutantes. Ils sont pensés pour circuler de manière autonome dans votre organisation et guider les priorités de vos équipes sans nécessiter de réunions de suivi constantes.

Au contraire, notre méthode minimise vos risques en validant vos hypothèses par des sondages et de la netnographie avant d'engager des investissements massifs. En croisant le vécu émotionnel de vos usagers avec des indicateurs fiables, vous pilotez vos projets avec l'assurance que la solution répond à un besoin réel du marché.

C’est précisément l’objectif de notre phase de co-création et d'alignement. En impliquant les parties prenantes dès l'étape de l'enquête, nous créons une vision partagée. Le plan final agit comme un document puissant qui réconcilie les objectifs du conseil d'administration avec les réalités opérationnelles du terrain pour accélérer vos transformations.