Je dois beaucoup à Luc de Brabandère. Il m’a fait découvrir la philosophie. Il m’a surtout montré qu’elle pouvait — qu’elle devait ? — jouer un rôle concret dans les organisations d’aujourd’hui.

Luc de Brabandère est philosophe, mathématicien et consultant. Mais surtout : penseur de la pensée. Depuis plus de vingt ans, il explore ce qu’il appelle la mécanique des idées, cette gymnastique intellectuelle qui permet aux entreprises — et à ceux qui les dirigent — de voir autrement, de penser autrement, donc d’agir autrement.

Il n’enseigne pas quoi penser, mais comment penser. À travers ses écrits, ses conférences et ses missions chez Boston Consulting Group, il a popularisé un concept devenu central dans la réflexion stratégique contemporaine : la boîte. Pas celle qu’on coche dans un formulaire. Celle dans laquelle on pense sans s’en rendre compte. Celle qui délimite notre vision du monde… jusqu’à ce qu’on la change.

.002.avif)

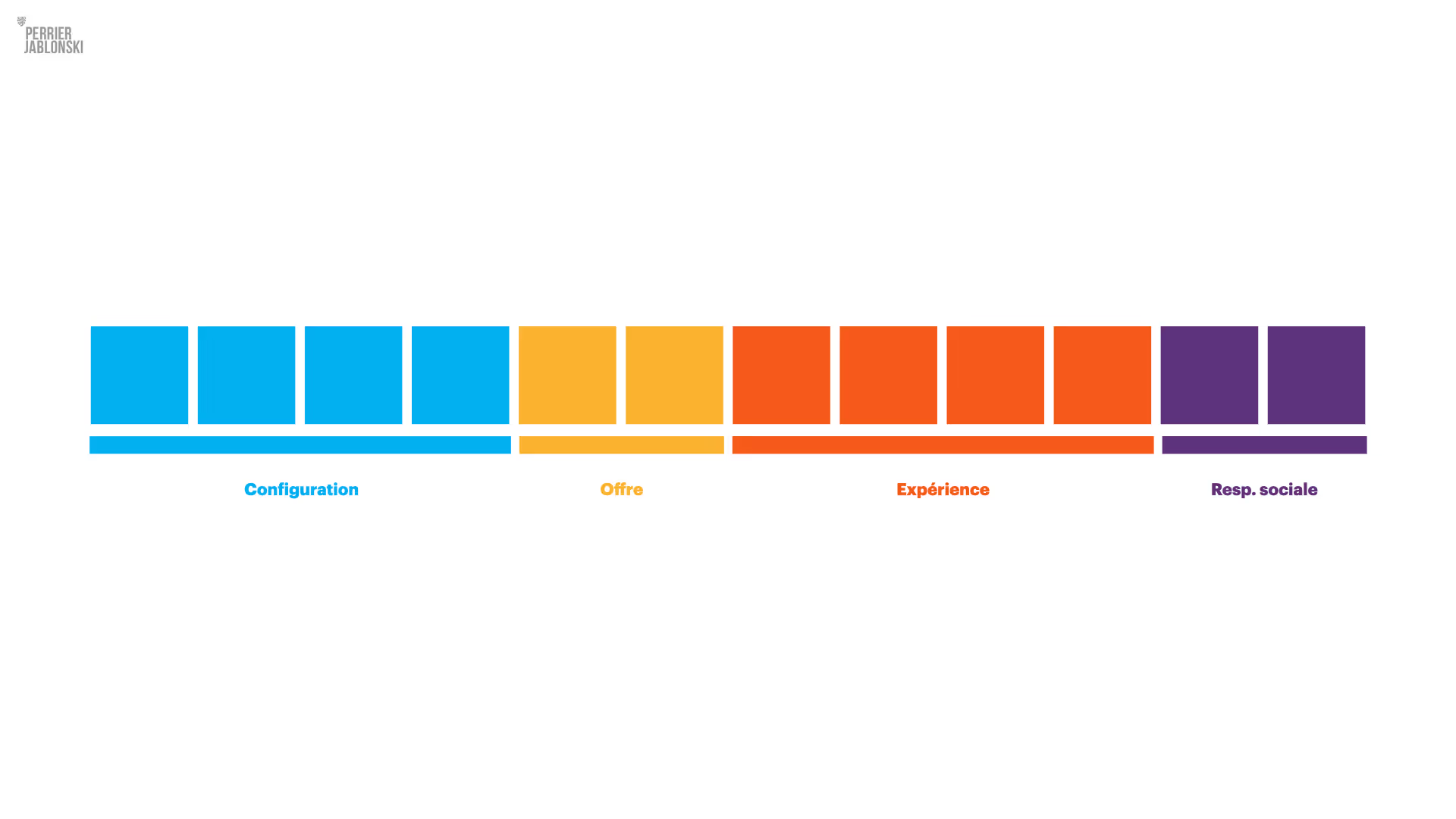

Dans une certification proposée par L’École Centrale de Paris, Luc propose un exercice que je lui ai emprunté dans de nombreux ateliers stratégiques. Il permet de répondre à une question simple et dérangeante : quel est votre vrai métier ? Un exercice d’induction, de déduction et de déplacement mental — pour retrouver de l’espace dans notre stratégie, et de l’oxygène dans nos idées.

Avant de commencer, deux mots sur les outils de pensée qui vont nous servir ici : l’induction et la déduction.

Déduction et induction

La déduction, c’est ce que nous faisons presque tous les jours. On part d’un cadre, d’une idée ou d’une règle — notre modèle mental — et on en tire des conséquences. Exemple : mon métier, c’est l’hôtellerie. Donc je vais améliorer l’accueil, revoir mes chambres, optimiser mes services. On reste dans la boîte.

L’induction, à l’inverse, commence dans le réel. On observe le monde, les signaux faibles, les comportements des clients, les frictions invisibles. Et on essaie d’en faire émerger une nouvelle manière de penser ce qu’on fait. C’est plus risqué, moins balisé — mais infiniment plus fertile. C’est le mouvement vers une nouvelle boîte.

En stratégie comme en créativité, la clé est souvent là : savoir quand déduire pour affiner, et quand induire pour se réinventer.

Voici comment ce basculement s’est produit chez Bic. Et surtout : comment vous pouvez, vous aussi, l’utiliser pour penser autrement votre propre organisation.

Comment penser autrement son métier en 6 étapes

Nous sommes juste après la Seconde Guerre mondiale, dans une France en reconstruction. En 1945, Marcel Bich, un industriel d’origine italienne, crée avec Édouard Buffard la société PPA à Clichy, spécialisée dans les pièces pour stylos. Visionnaire, Bich repère rapidement le potentiel du stylo à bille, alors balbutiant. En 1949, il rachète la licence du procédé mis au point par László Bíró, qu’il perfectionne grâce à des techniques issues de l’horlogerie. En 1950, il lance le Bic Cristal, un stylo simple, fiable, économique — conçu pour être vendu en masse et jeté après usage. Dès 1953, la marque BIC (sans le h final de Bich) est officiellement lancée. En quelques années, le Bic Cristal s’impose dans les trousses scolaires, les bureaux et les poches du monde entier. Ce n’était pas un simple produit : c’était la naissance d’un nouveau modèle industriel, et d’un imaginaire du quotidien.

Et puis un jour, une autre question a surgi chez Bic. Et si notre métier n’était pas l’écriture ? Ce simple déplacement a tout changé. Il a ouvert une nouvelle boîte. Une boîte qui permettrait à l’entreprise de sortir de son cadre historique… et d’inventer autre chose.

Voici l’exercice, étape par étape.

Étape 1 – Nommer son métier

Commencez par une phrase simple : « Nous faisons… », « Nous sommes dans l’industrie de… », ou « Notre métier, c’est… ». Restez concret, évident, simple, vrai. C’est l’actuel, pas le désiré.

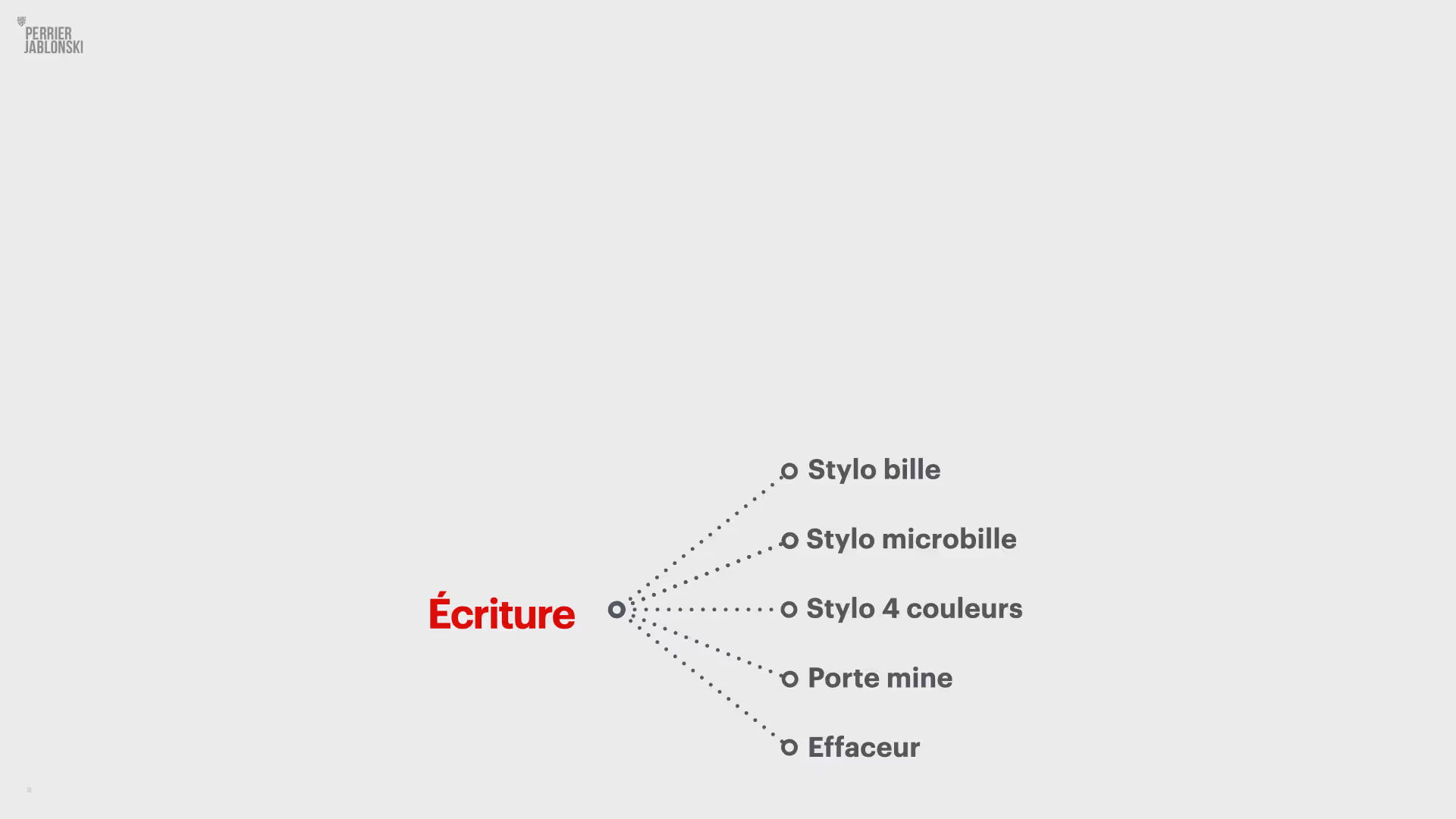

Par exemple, Bic aurait pu écrire : « Notre métier, c’est l’écriture. » Cette définition oriente naturellement les décisions à venir.

Étape 2 – Lister ses produits

Complétez ensuite : « Voici ce que nous faisons présentement… », par déduction. Ce mouvement est logique. Il illustre, il détaille. Il reste dans le cadre. Chez Bic, au début des années 70 : « Notre métier, c’est l’écriture, et voici ce que nous faisons présentement : des stylos-bille, des stylos microfilm, des stylos quatre couleurs, des stylos-mines, des surligneurs, mais aussi du correcteur liquide, etc. »

Faites une liste la plus exhaustive possible de vos produits et services actuels.

Étape 3 – Oublier son métier

Voici la bascule. On oublie la phrase « notre métier, c’est… » et on regarde la liste autrement. Que fabriquons-nous vraiment ?

Toutes les réponses sont bonnes à ce stade. Il faut multiplier les hypothèses.

Chez Bic, la conversation aurait pu aller dans tous les sens : « On fait des objets jetables ? Des accessoires de bureau ? Des objets bon marché ? Des achats d’impulsion ? Des objets qui tiennent dans la main ? »

Ce moment est le cœur de l’exercice. C’est ici que naissent les nouvelles boîtes.

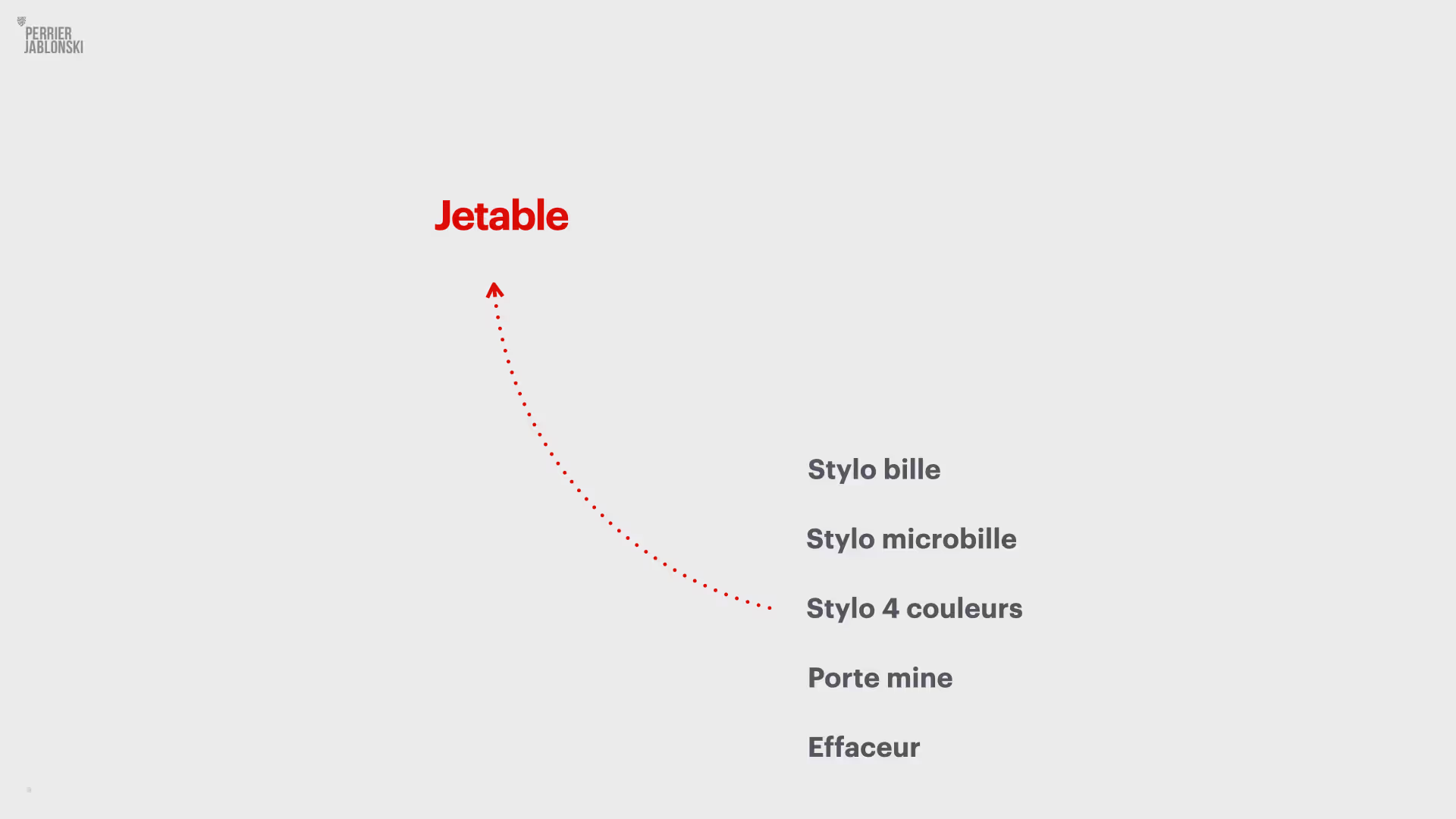

Étape 4 – Choisir une nouvelle boîte

Choisissez l’hypothèse qui vous semble la plus fertile.

Chez Bic, c’est l’idée d’« objet jetable » qui prend le dessus. L’entreprise n’est plus un acteur de l’écriture, mais un spécialiste des produits à usage unique, fonctionnels, bon marché. Cette décision a changé le destin de Bic. « Notre métier, c’est le jetable » était peut-être une bonne idée en 1970, mais serait difficile à défendre en 2025.

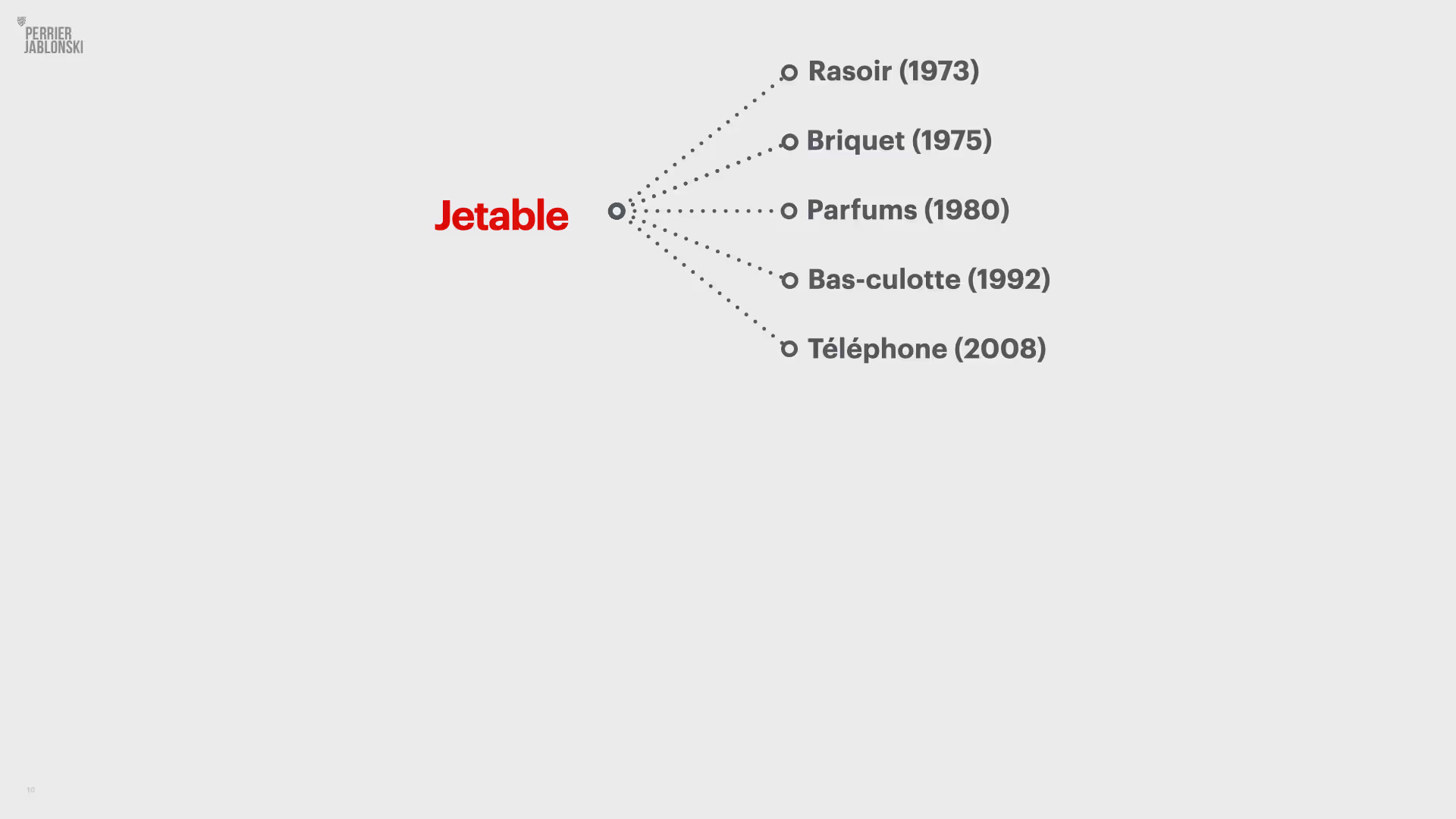

Étape 5 – Déduire depuis la nouvelle boîte

Une fois la nouvelle boîte choisie, on en tire des idées. Si notre métier est le jetable, alors on peut imaginer : des rasoirs, des briquets, des accessoires de voyage, des kits d’hygiène, des objets saisonniers.

Ce ne sont plus des variantes du même produit. Ce sont des propositions nouvelles, alignées sur une nouvelle définition du métier.

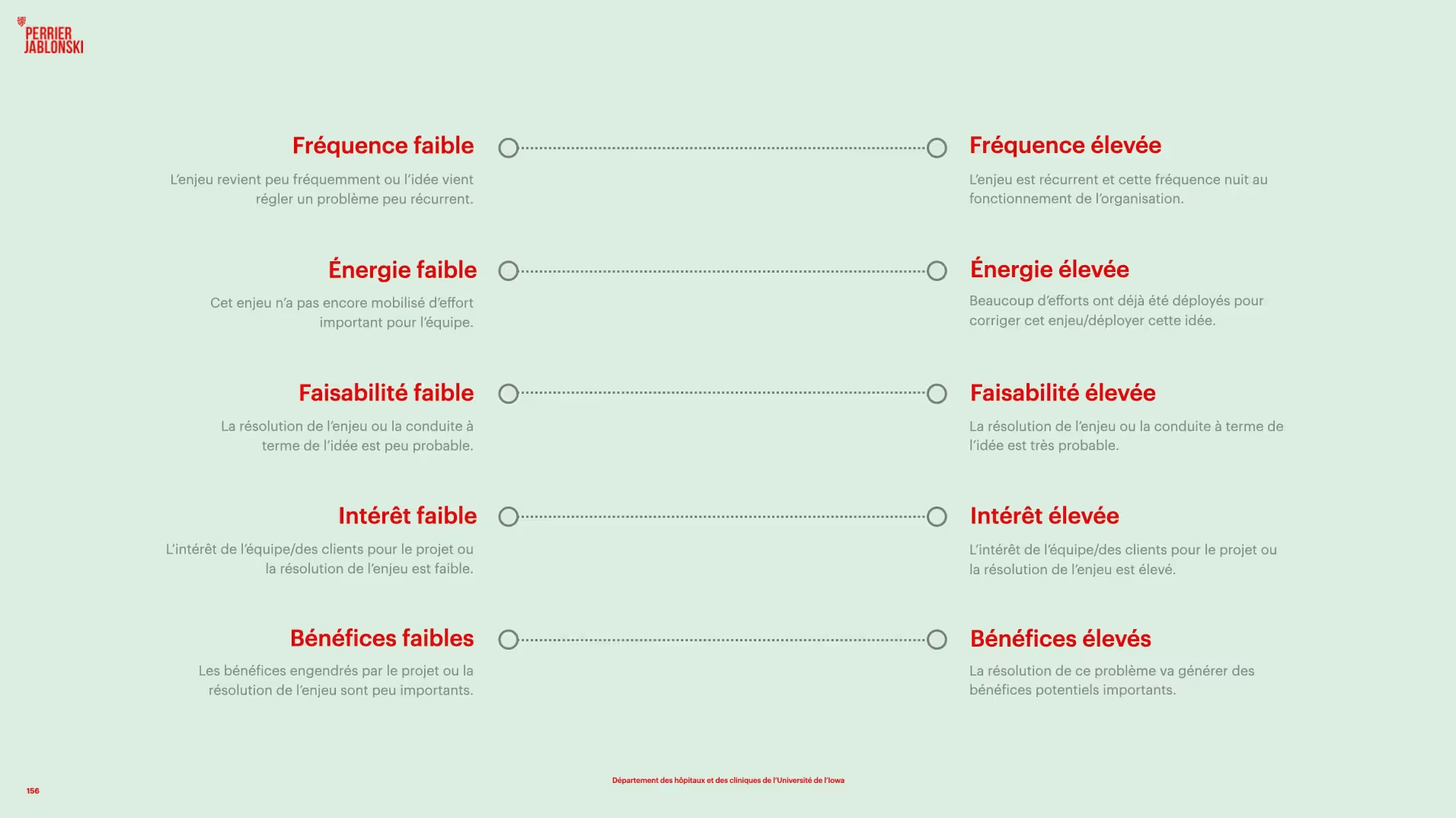

Étape 6 – Tester la pertinence

Ce nouveau cadre est-il cohérent avec vos compétences ? Est-il crédible pour vos clients ? Enthousiasmant pour vos équipes ? S’il résiste à ces trois filtres, vous venez peut-être de redéfinir votre métier.

Et même si vous n’inventez rien de nouveau tout de suite, vous avez désormais une autre manière de penser ce que vous faites.

Alors?

On parle souvent de sortir de la boîte. Mais encore faut-il savoir de quelle boîte on parle — et par quoi la remplacer. L’exercice proposé par Luc de Brabandère n’est pas une gymnastique intellectuelle. C’est un outil pour transformer nos évidences en choix. Et parfois, ces choix redéfinissent tout : le métier, le cap, l’histoire qu’on se raconte.

Pour réaliser la puissance de ce genre de démarche, je vous conseille un article que nous avons consacrés à La Poste française, qui s'est totalement réinventée en deux décennies : La Poste : l’incroyable réinvention d’un géant.

Ce qu'il faut retenir

Nous pensons à travers un cadre, une boîte mentale, souvent invisible, mais bien réelle. Tant qu’on reste à l’intérieur, on peut innover, mais on reste dans le connu. L’induction permet d’en sortir, en partant de ce qu’on fait réellement pour imaginer un autre métier possible. Ce nouveau regard ouvre la voie à des idées différentes, mieux alignées avec ce que le monde attend — ou ce que vous voulez vraiment proposer. Ce n’est pas un exercice abstrait, mais une méthode pour faire de la place dans votre stratégie, et retrouver le fil du sens. Car parfois, une bonne question vaut mieux qu’un plan.

Gaëtan est le fondateur de Perrier Jablonski et membre du C.A. de l’École Nationale de l’Humour. Créatif et stratège, il est aussi enseignant à HEC, à l’École des Dirigeants et à l'École des Dirigeants des Premières Nations. Certifié par le MIT (Design Thinking, I.A.), il étudie l'histoire des sciences, la philosophie, et les processus créatifs. Il est l’auteur de deux essais et 200 articles sur tous ces sujets.

subject

Bibliographie et références de l'article

L'I.A. a pu contribuer à cet article. Voyez comment.

- Nous utilisons parfois des outils de LLM (Large Language Models) tels que Chat GPT, Claude 3, ou encore Sonar, lors de nos recherches.

- Nous pouvons utiliser les outils de LLM dans la structuration de certains exemples

- Nous pouvons utiliser l'IA d'Antidote pour la correction ou la reformulation de certaines phrases.

- ChatGPT est parfois utilisé pour évaluer la qualité d'un article (complexité, crédibilité des sources, structure, style, etc.)

- Cette utilisation est toujours supervisée par l'auteur.

- Cette utilisation est toujours éthique :

- Elle est transparente (vous êtes prévenus en ce moment-même),

- Elle est respectueuse des droits d'auteurs — nos modèles sont entraînés sur nos propres contenus, et tournent en local lorsque possible et/ou nécessaire.

grid_view

Tableau de bord

no_photography

La vignette est manquante

done

Cet article est final.

spellcheck

Cet article est en relecture.

rule

Cet article a été remis à Gaëtan

badge

Cet article est encore dans les mains de l'équipe.

psychology

Cet article est un projet.

psychology

Cet article n'a pas de statut!

sell

Innovation

Création

sell

Aucun sujet sélectionné!

image

image

Il n'y a pas d'image HERO!

subject

Il n'y a pas de teaser!

photo_size_select_small

photo_size_select_small

Il n'y a aucune vignette!

hdr_auto

hdr_auto

Il n'ya a pas d'introduction!

copyright

Pas de légende d'illustration

copyright

Légende :

Gaëtan Namouric + MidJourney 6