Le mot innovation a fait un long chemin pour arriver jusqu'à nous. Pour comprendre l’importance de cette évolution sémantique, deux chercheurs illustres se sont penchés sur l'arbre généalogique du mot innovation, et cette histoire est réellement étonnante.

Le premier est Étienne Klein. Physicien et philosophe des sciences, détaché de l’organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), il enseigne la physique quantique, la physique des particules et la philosophie des sciences à l’École centrale de Paris, et produit plusieurs émissions de vulgarisation scientifique sur Radio France. Le second est Vincent Bontems, philosophe des sciences et directeur de recherche au Commissariat à l'Énergie atomique.

Quand deux chercheurs dont il est difficile de contredire la crédibilité scientifique s'attardent à nous expliquer ce qu'est l'innovation, on écoute.

Les origines latines

L'arbre généalogique du mot innovation commence à l'époque romaine. Le terme innovation vient du latin innovatio, qui signifiait alors renouveler. Innover, c'était renouveler à l'identique.

L'innovation juridique du moyen-âge

Le terme prend un autre sens, au XIVe siècle. Il est alors plutôt utilisé par les juristes pour décrire l'introduction d'une nouvelle clause dans un contrat préexistant (comme un testament, par exemple). L'idée de l'innovation moyenâgeuse : introduire un petit quelque chose de nouveau dans quelque chose d'ancien, un peu comme un avenant. Innover, c'était alors changer quelque chose... pour que rien ne change.

L'innovation prudente de Machiavel (1532)

Dans Le Prince, l'oeuvre politique magistrale du XVIe siècle, Machiavel décrit deux façons d'agir pour prendre et conserver le pouvoir : l'une est prudente et respectueuse des us et coutumes ; l'autre brusque, violente et surprenante. Cette manière brutale de faire est appelée... innover. L'innovateur, c'est celui qui veut changer les choses, dans une époque où l'immobilité est divine. Dieu c'est la perfection, et la perfection n'a pas besoin de changer. Dans un monde où la permanence est vénérée, les innovateurs sont, disons-le simplement... des emmerdeurs.

Autre fait intéressant, le lucide Machiavel ajoute que quiconque accède au pouvoir par une méthode ne s’en tiendra plus qu’à celle-ci. Celui qui gagne brutalement (par innovation) voudra toujours innover. Celui qui conquiert par prudence, voudra toujours être prudent. Il propose alors qu'il serait plus sage d'apprendre à changer de stratégie en fonction des besoins du moment et prendre plus au sérieux la notion de risque.

L'innovation technique de Francis Bacon (1620)

Dans « Essais de morale et de politique", Francis Bacon va offrir une définition de l'innovation qui tiendrait encore aujourd'hui, sans que l’on ait à changer une virgule! Aussi, il va séparer l'innovation du progrès dans deux définitions magistrales. D'abord, il parle des innovations comme des nouveaux-nés qu’il faut protéger jusqu'à leur maturité. « Le temps est le plus grand corrupteur. Et s’il change les choses pour le pire et que le conseil et la sagesse ne modifient pas pour le meilleur, quelle sera la fin? ».

Depuis Bacon, l’innovation ne fait que réparer les effets du temps qui passe et abîme tout. Quand tout change, le risque, c’est le statu quo. Innover pour lutter contre un temps érosif. Innover pour corriger les dégâts du temps qui passe. Innover pour protéger. Innover pour sauver. Pour cela, la technique doit aider. Il est alors le premier à parler d'innovation technique.

Dans le même souffle, il définit le Progrès — avec un P majuscule — qui repose sur un idéal qu’il faudrait atteindre. La notion de progrès implique l'idée d'une vision positive de l'avenir. Elle implique également la notion de bien commun. "Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous" disait la SNCF française dans son slogan publicitaire — 2400 ans après Aristote, qui l'avait dit avant.

Depuis Francis Bacon donc, l'innovation (avec un i minuscule), c'est sauver le présent. Le Progrès (avec un P majuscule), c'est inventer l'avenir.

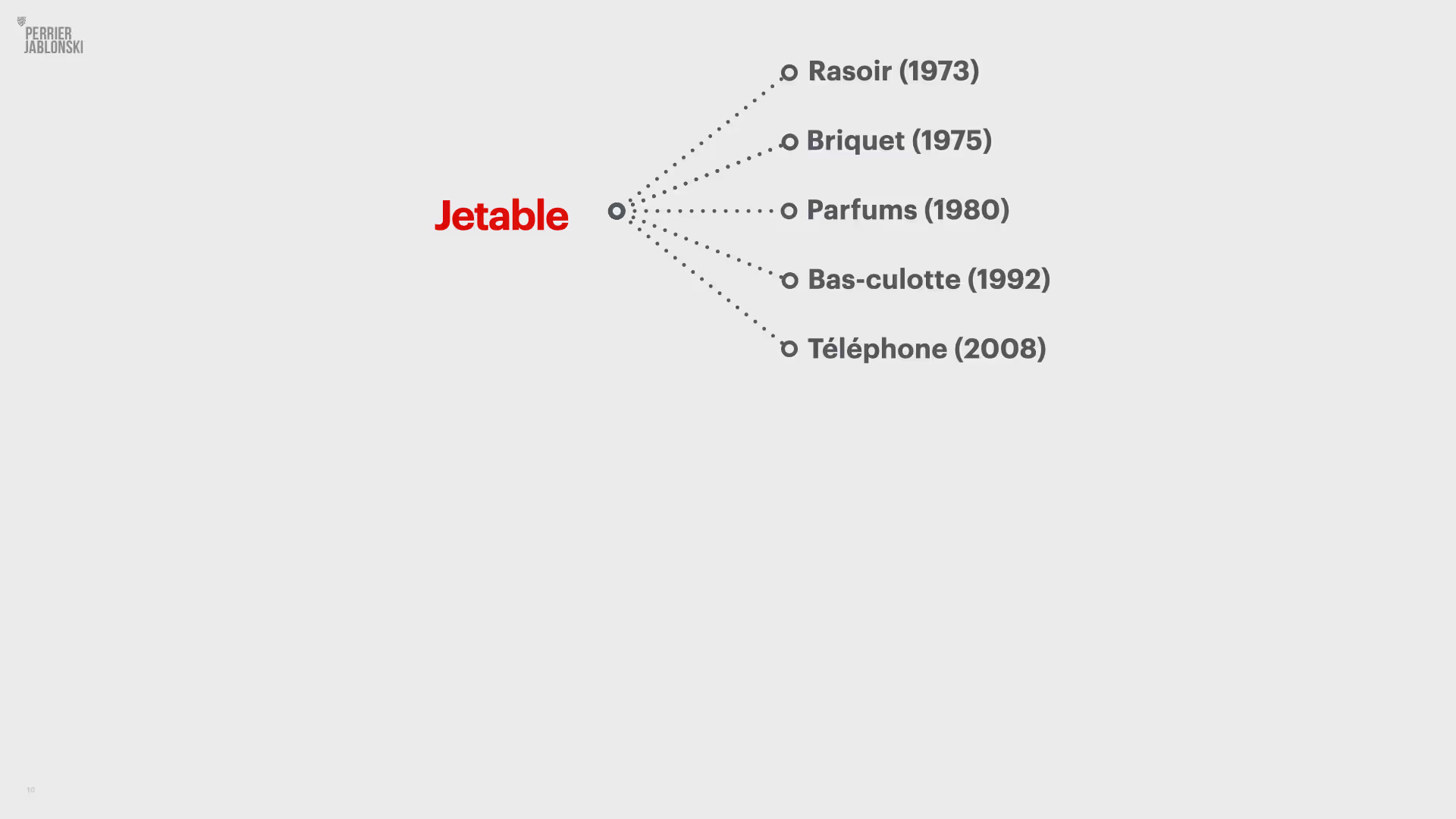

L'innovation, la machine à détruire (1942)

Joseph Schumpeter qui développe l'idée de création destructrice, un concept ultra libéral qui se réjouit de la faillite des entreprises, signe qu'une autre entreprise a pris sa place grâce à une innovation de rupture. Une rupture brutale avec le passé, qui détruit et construit en même temps et qui protège le marché d’une situation de statu quo durable. Une épuration par le nouveau, une correction qui évite la surchauffe boursière. Cette notion a longtemps été reprise par de grands patrons-innovateurs, tels que Richard Brandson qui a fait de Virgin une pourfendeuse de monopoles, ou Elon Musk qui avait remarqué que l'industrie automobile n'avait vu la naissance — et la faillite — d'aucun joueur en plusieurs décennies. Pour les innovateurs, l'immobilisme d'une industrie, c'est le signe qu'elle dort et qu'il faut le bousculer. Cette bousculée doit faire des victimes, comme elle doit donner naissance à du nouveau.

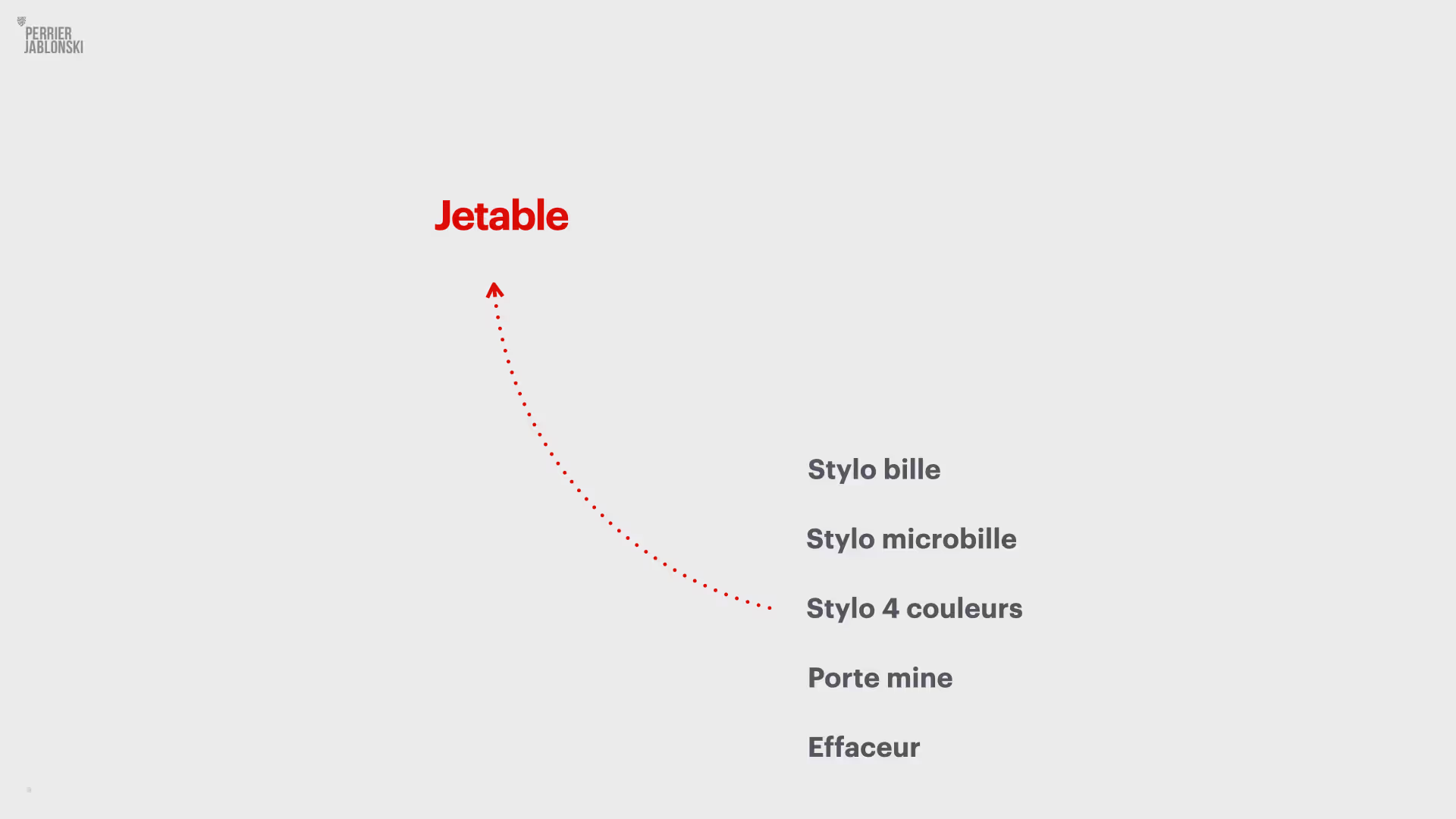

L'innovation comme phénomène social (1960)

Dans les années 1960, Everett Rogers développe l'idée que l’innovation qualifie des biens de consommation choisis par des précurseurs. L’innovation devient alors un mouvement sociologique. Ce sont les gens (mais pas tous), donc la société, qui baptisent une innovation. C'est "le peuple" qui décide si un produit ou service est révolutionnaire. Il existe un ordre particulier à respecter, une hiérarchie chez ces découvreurs de nouveauté. L'innovation technologique est d’abord adoubée par une élite connaissante qui définit la tendance qui sera adoptée plus tard par la masse. Ces définitions demeurent aujourd'hui vivaces dans le vocabulaire des affaires, puisque c'est à Rogers que l'ont doit les early-adopters et des leggards.

Voilà l'histoire de l'innovation par Bontems et Klein. Mais on pourrait continuer cette chronologie sémantique. L'innovation a continué de se définir encore et encore dans les dernières décennies. J'ai choisi deux nouvelles étapes, deux nouvelles définitions.

L'innovation de disruption (1992)

Partout, on entend parler de disruption, qu'on définit comme un changement brutal et radical. La disruption est même une marque déposée, appartenant à TBWA depuis 1992, enregistrée dans 36 pays dont l’Union européenne, les États-Unis, la Russie, l’Inde et le Japon, selon son inventeur même, Jean-Marie Dru — un publicitaire français. Hum... Disruption... Marque déposée?

C’est pourtant un mot du dictionnaire de la langue française de 1874, Tome 2. Cent ans avant Jean-Marie Dru, Émile Littré décrivait la disruption comme une rupture, une fracture. Deux mots secs, brutaux utilisés par celles et ceux qui veulent se faire remarquer dans un marché de produits similaires, ou pour signifier une nouveauté, une avancée technologique. Or, la disruption n'est souvent qu'un cri de guerre pour quiconque veut annoncer son arrivée tonitruante. La trompette de la disruption nous hurle qu’on est dépassés et que le crieur a une longueur d’avance… Dans la plupart des usages, le disrupteur est celui (ou celle) qui brise le statu quo, qui bouscule le ronron du marché, qui réveille tout le monde. Mais trop souvent, ce même disrupteur est autoproclamé, et il réclame une attention exagérée à son auditoire, avant de présenter au monde une nouveauté souvent cryptique... ou carrément foireuse. En tout cas, c'est souvent le signe d'un grand numéro de bullshit à déguster avec beaucoup de précautions...

L'innovation totalitaire (2004)

Dernier chapitre, l'innovation "à la Peter Thiel", un des fondateurs de Paypal et grands financiers de la Silicon Valley depuis le début des années 2000. Nous avons consacré un article à son best-seller "Zero to One", où Thiel déploie son génie stratégique — à défaut de son génie éthique. Son principe est simple : il n'investit que dans des entreprises qui n'ont PAS de plan d'affaires. Pourquoi? Plan d'affaires = concurrence, et concurrence = perte de temps. Il le dit en d'autres mots, "si tu aimes la concurrence, ouvre un restaurant". C'est ainsi qu'il a été un des premiers à investir dans Facebook, sans concurrent en 2004, dans LinkedIn, Airbnb, Spotify, Reddit, Stripe, Lyft et des dizaines d'autres entreprises qui n'avaient qu'un point commun : pas de concurrence au moment de leur création. Et la logique fonctionne : si vous avez 280 millions de dollars à investir (admettons...), mieux vaut miser sur une entreprise qui a une ambition irréaliste. Si ça ne fonctionne pas, vous perdez 280 M$ (pis?). Mais si vous gagnez, vous devenez l'investisseur d'une entreprise qui va créer un marché nouveau et qui aura le monopole de ce marché. Note : 280M$, c'est précisément la somme que Thiel a investis dans Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk qui veut installer des puces électroniques dans le cerveau de nos enfants. Monopole, vous dites?

Ce qu'il faut retenir

L'innovation a bien changé. Elle était conservatrice et protégeait le statu quo à ses débuts. Elle a été prudente, elle est devenue un remède au temps qui passe, puis elle a signifié la rupture, la destruction. Aujourd'hui, elle est un outil brutal de monopole. Drôle de chemin pour ce qui semblait une panacée, et qui ne se révèle être, au mieux, qu'un simple correctif au temps qui passe et qui nous dépasse. Au milieu des définitions floues, ce rappel historique est bien utile, dans une époque qui a besoin de plus de Progrès, avec un P majuscule.

Gaëtan est le fondateur de Perrier Jablonski et membre du C.A. de l’École Nationale de l’Humour. Créatif et stratège, il est aussi enseignant à HEC, à l’École des Dirigeants et à l'École des Dirigeants des Premières Nations. Certifié par le MIT (Design Thinking, I.A.), il étudie l'histoire des sciences, la philosophie, et les processus créatifs. Il est l’auteur de deux essais et 200 articles sur tous ces sujets.

subject

Bibliographie et références de l'article

L'I.A. a pu contribuer à cet article. Voyez comment.

- Nous utilisons parfois des outils de LLM (Large Language Models) tels que Chat GPT, Claude 3, ou encore Sonar, lors de nos recherches.

- Nous pouvons utiliser les outils de LLM dans la structuration de certains exemples

- Nous pouvons utiliser l'IA d'Antidote pour la correction ou la reformulation de certaines phrases.

- ChatGPT est parfois utilisé pour évaluer la qualité d'un article (complexité, crédibilité des sources, structure, style, etc.)

- Cette utilisation est toujours supervisée par l'auteur.

- Cette utilisation est toujours éthique :

- Elle est transparente (vous êtes prévenus en ce moment-même),

- Elle est respectueuse des droits d'auteurs — nos modèles sont entraînés sur nos propres contenus, et tournent en local lorsque possible et/ou nécessaire.

grid_view

Tableau de bord

no_photography

La vignette est manquante

done

Cet article est final.

spellcheck

Cet article est en relecture.

rule

Cet article a été remis à Gaëtan

badge

Cet article est encore dans les mains de l'équipe.

psychology

Cet article est un projet.

psychology

Cet article n'a pas de statut!

sell

Innovation

sell

Aucun sujet sélectionné!

image

image

Il n'y a pas d'image HERO!

subject

Il n'y a pas de teaser!

photo_size_select_small

photo_size_select_small

Il n'y a aucune vignette!

hdr_auto

hdr_auto

Il n'ya a pas d'introduction!

copyright

Pas de légende d'illustration

copyright

Légende :

Gaëtan Namouric + MidJourney (5.2)

.002.avif)

.avif)

.avif)