De l'effort à l'amour

Tout a commencé avec une étude datée de 2011 de Harvard signée Michael I. Norton, Daniel Mochon et Dan Ariely, The IKEA Effect : When Labor Leads to Love.❶ Des chercheurs observent des groupes de participants, appelons-les « les constructeurs », à travers deux expériences impliquant l'assemblage de boîtes IKEA, la confection d'origami et la construction d’ensemble LEGO.

Lors de la première expérience, les constructeurs évaluent la valeur monétaire de leurs nouvelles créations. La même tâche est alors demandée à un groupe contrôle, c’est-à-dire à des participants ne s’étant pas prêté au jeu de l'assemblage. Résultat ? Les constructeurs ont systématiquement surévalué la valeur de leurs créations par rapport au groupe contrôle.

Les chercheurs décident d’aller plus loin. Est-ce que le groupe à l’étude surévaluerait aussi la valeur de leur création par rapport à celle d’un objet préassemblé par un expert? Les résultats confirment ce qu’ils pensaient. Plus l’implication personnelle dans la création d’un produit est grande, plus la valeur perçue par le consommateur augmente. C’est ce qu’on appelle « l’effet IKEA ». Et cela s'observe indépendamment de l'intérêt ou du talent de la personne envers les activités de type do-it-yourself.

De quoi à pourquoi?

Mais comment cela s’explique-t-il? D’abord, l’effet IKEA s'appuie sur la théorie de la dissonance cognitive de L. Festinger. Selon le psychosociologue, l’humain cherche constamment à harmoniser ses comportements avec son attitude parce qu’il ne peut supporter la contradiction de ces deux aspects. En investissant du temps et de l'énergie dans la construction d’un produit, il ressent le besoin de valoriser davantage sa création, même si celle-ci n’est pas à la hauteur de ses attentes.

Mais ce n’est pas tout. L’effet IKEA interpelle aussi le besoin d'accomplissement de Maslow : réussir à assembler un produit renforce le sentiment de compétence et d’autonomie. Un produit misant sur cet effet a donc le pouvoir d’augmenter le sentiment de bien-être et d’autoactualisation d’un individu.

De la théorie à la pratique

L’effet IKEA est une théorie que les organisations de tous les horizons peuvent mettre en pratique pour augmenter l'engagement de leurs clients envers leur marque. Ces quatre exemples peuvent en témoigner.

→ Les prêts-à-jardiner de Mai

Tout le monde connaît les prêts-à-cuisiner comme Cook It, Good Food ou HelloFresh, mais peu ont déjà entendu parler des prêts-à…jardiner. C’est l’idée derrière les boîtes Mai, une compagnie montréalaise qui offre des ensembles de jardinage, livrés en boîte. Celles-ci comprennent tout le nécessaire dont un pot en textile, des semences ancestrales, du fertilisant et un accès à des tutoriels en ligne. Ainsi, les apprentis jardiniers développent leur autonomie alimentaire tout en savourant la satisfaction d’assister à la germination de leur première tomate.

→ Les ateliers des Affutés

Et si au lieu d'acheter une table d’appoint vous la construisiez-vous même? C’est exactement ce que proposent Les Affutés lors d’un atelier de 3h d’une valeur de 139$. L’entreprise, née du principe de « donner à chacun la fierté de savoir-faire par soi-même », offre toute sorte d’ateliers collectifs, allant de la fabrication de savons artisanaux à l’isolation d’une maison. Ainsi, non seulement les participants repartent avec leur nouvelle confection, mais aussi des connaissances et un sentiment de dépassement.

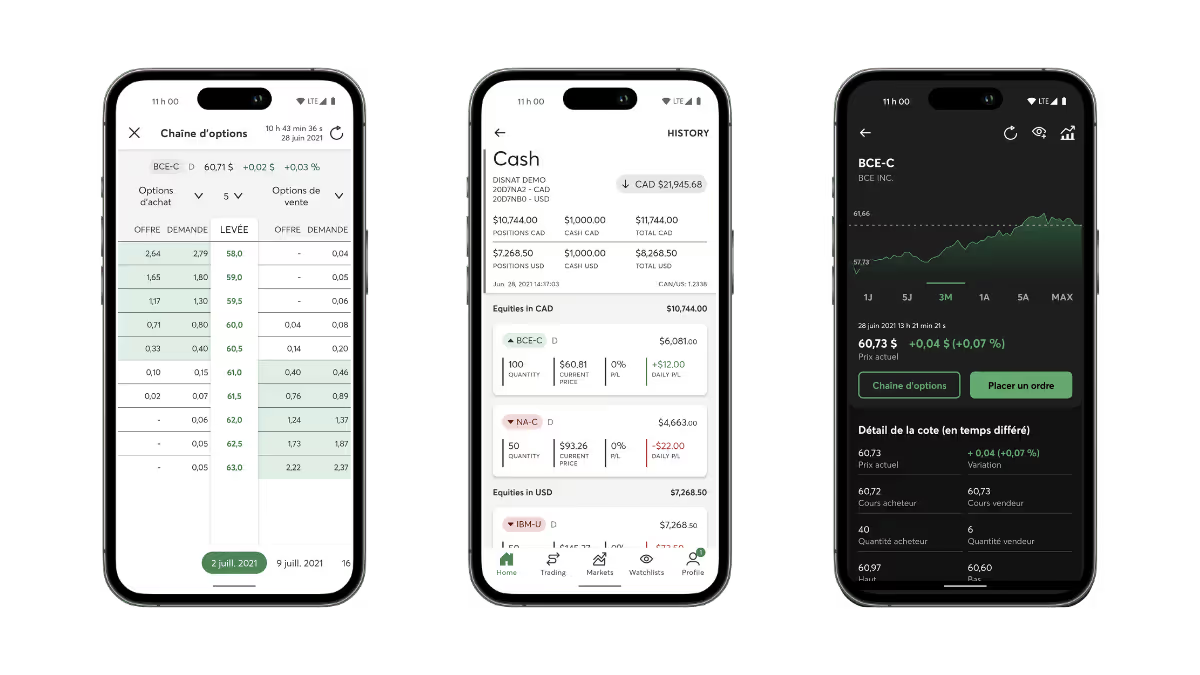

→ La plateforme Disnat de Desjardins

L'effet Ikea ne se limite pas qu’aux produits physiques. Il peut également s'appliquer à d'autres domaines, tels que la finance. La plateforme Disnat, offerte par Desjardins, permet aux investisseurs novices ou expérimentés d’effectuer des transactions boursières, sans passer par un courtier. En souscrivant à cette plateforme, les investisseurs bénéficient d’outils d’analyse et d’un programme comprenant plus de 250 formations. Ainsi, les investisseurs ont la pleine autonomie de leur portefeuille.

→ La démarche collaborative de Perrier Jablonski

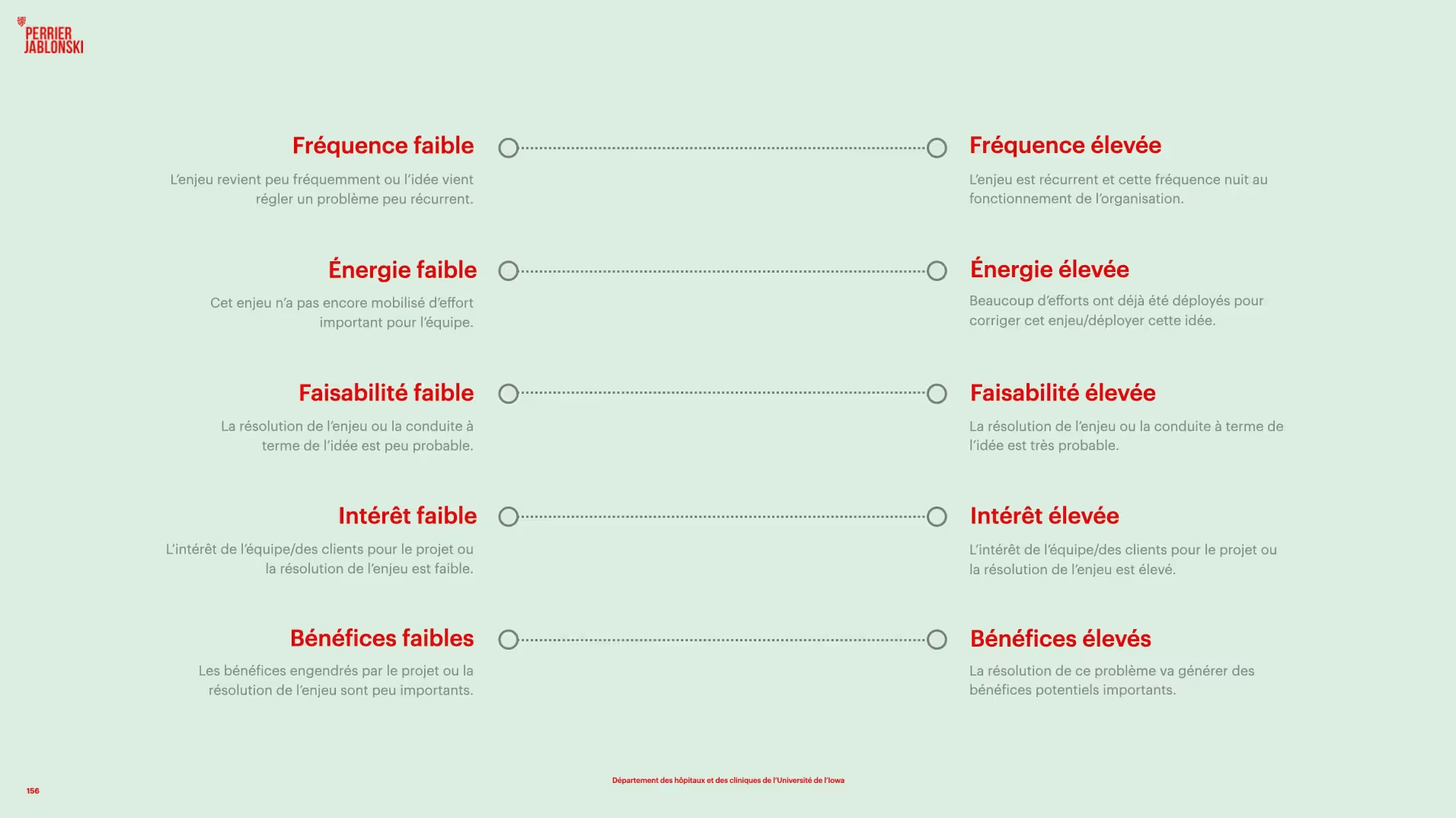

Les services et la consultation n’échappent pas à l'effet IKEA. Au fil des centaines de missions stratégiques que nous avons menées chez Perrier Jablonski, nous avons remarqué que plus nos clients sont impliqués dans le processus de réflexion stratégique, plus ils sont engagés dans la mise en place des recommandations et plan d’action que nous leur proposons. C’est entre autres pour cette raison que nous démultiplions les occasions de collaboration avec eux.

Que ce soit pour une planification stratégique, une stratégie de marque ou un plan de communication, nos mandats incluent presque systématiquement une phase d’entrevue individuelle. Tous les niveaux hiérarchiques y passent : l’équipe de direction, le conseil d’administration, les cadres intermédiaires et les employés. Ainsi, nous nous engageons un max d’intervenants pertinents envers le projet à mener.

Une fois ces points de vus récoltés, nous organisons un atelier collaboratif, ou encore une fois, les participants sont sélectionnés en fonction de leur implication dans le mandat. Lors de ces séances, nous les nourrissons de réflexions éditoriales, les encadrons d’exercices clairs et les remettons en question avec de nouvelles perspectives.

Les avantages de cette démarche sont doubles. D’une part, elle nous permet de mieux faire notre travail. Chez Perrier Jablonski, notre crédo est Never Delegate Understanding. On ne peut pas réfléchir à la place de nos clients. On doit le faire avec eux pour être pertinent. D'autre part, et bien l’effet IKEA le dit : Labor leads to love. En faisant travailler nos clients avec nous, on les mobilise, on les outille et on valorise le travail que nous avons accompli, ensemble.

De l’échec au succès

Mais quels sont les facteurs de succès derrière ces quatre démonstrations de l’effet IKEA?

- Réussite : Les chercheurs derrière l’étude ont mis en évidence que l'augmentation de la valeur n'est observée que lorsque le travail aboutit à la réussite de la tâche; les participants qui ont détruit leurs créations ou qui n'ont pas réussi à les terminer n'ont pas montré de surévaluation de la valeur de leur création.

- Soutien : Pour maximiser les chances de réussites, il va de soi qu’on doit encadrer, soutenir et aider le consommateur à atteindre le résultat escompté. C’est d’ailleurs ce qu’a fait Mai Boîtes avec ses tutoriels, Les Affutés avec ses ateliers et Disnat avec ses formations.

- Satisfaction : Pour atteindre un sentiment d’autoactualisation, faut-il encore que la l’action accomplie soit… autoactualisante! L’effet IKEA ne pourrait faire son œuvre pour des tâches plus rébarbatives comme laver la vaisselle, faire ses impôts ou ramasser des feuilles. Dans ces cas-là, il faut plutôt limiter tout effort et simplifier la tâche à son maximum.

- Conscience : Le plus grand défi de l’effet IKEA réside dans le fait que le consommateur doit être conscient de l’état de satisfaction qu’il l'attend. Peu de gens achètent un meuble IKEA en anticipant avec hâte le moment où ils devront l’assembler. L’effet IKEA est donc davantage un outil de fidélisation que d’acquisition.

Toutefois, un peu de prudence s'impose. L'effet Ikea peut conduire à une surévaluation de la valeur de notre propre travail. Lorsque nous avons investi du temps et des efforts dans un projet, des facteurs tels que la justification de l'effort, la peur de se sentir incompétent et notre vision optimiste de nous-mêmes peuvent tous nous aveugler face aux possibles failles et enjeux de notre création.

De consommateur à ambassadeur

Pourquoi est-ce que les marques devraient s’intéresser à l’effet IKEA ? S’il est vrai qu’il offre des avantages logistiques intéressants (il est beaucoup plus simple et économique de distribuer un meuble dans une boîte que lorsqu’il est déjà assemblé), l’effet IKEA permet de transformer ses consommateurs en de réels ambassadeurs. En effet, en impliquant un client dans la conception d’un produit, on agit directement sur l’engagement envers la marque. Et plus l’engagement d’un consommateur est élevé, plus il tend à l’aimer, à en parler, à la choisir de nouveau, et voire même, à payer plus cher. Bref, c’est un excellent moyen pour fidéliser ses clients, à condition que la tâche demandée soit réalisable et satisfaisante.

Ce qu'il faut retenir

L'effet Ikea est un phénomène psychologique puissant qui peut influencer la perception de la valeur et l’attachement émotionnel à un produit ou à un travail. Lorsque la tâche accomplie est réussie et satisfaisante, l’effet IKEA a le potentiel de transformer les consommateurs en de réels ambassadeurs d’une marque!

Sandra est stratège chez Perrier Jablonski. Elle détient une maîtrise en communication marketing, ainsi qu'une certification en Design Thinking de IDEO. Depuis 2024, elle enseigne le pitch aux cohortes du programme Leadership féminin de l’École des dirigeants des Premières Nations. Elle aime animer des groupes et créer des espaces d’échanges qui favorisent la réflexion, la collaboration et l’innovation.

subject

Bibliographie et références de l'article

L'I.A. a pu contribuer à cet article. Voyez comment.

- Nous utilisons parfois des outils de LLM (Large Language Models) tels que Chat GPT, Claude 3, ou encore Sonar, lors de nos recherches.

- Nous pouvons utiliser les outils de LLM dans la structuration de certains exemples

- Nous pouvons utiliser l'IA d'Antidote pour la correction ou la reformulation de certaines phrases.

- ChatGPT est parfois utilisé pour évaluer la qualité d'un article (complexité, crédibilité des sources, structure, style, etc.)

- Cette utilisation est toujours supervisée par l'auteur.

- Cette utilisation est toujours éthique :

- Elle est transparente (vous êtes prévenus en ce moment-même),

- Elle est respectueuse des droits d'auteurs — nos modèles sont entraînés sur nos propres contenus, et tournent en local lorsque possible et/ou nécessaire.

grid_view

Tableau de bord

no_photography

La vignette est manquante

done

Cet article est final.

spellcheck

Cet article est en relecture.

rule

Cet article a été remis à Gaëtan

badge

Cet article est encore dans les mains de l'équipe.

psychology

Cet article est un projet.

psychology

Cet article n'a pas de statut!

sell

Management

XP client

Innovation

sell

Aucun sujet sélectionné!

image

image

Il n'y a pas d'image HERO!

subject

Il n'y a pas de teaser!

photo_size_select_small

photo_size_select_small

Il n'y a aucune vignette!

hdr_auto

hdr_auto

Il n'ya a pas d'introduction!

copyright

Pas de légende d'illustration

copyright

Légende :

Gaëtan Namouric + MIdJourney (5.2)