SAAQclic devait coûter 638 millions de dollars. La facture dépasse aujourd'hui le milliard. Le système a été lancé en février 2023 alors que les tests n'étaient même pas terminés. Des concessionnaires ne pouvaient plus livrer de véhicules. Des citoyens ne pouvaient plus renouveler leur permis. La vérificatrice générale a été limpide : coûts trois fois plus élevés, tests non complétés, informations cachées au conseil d'administration. Et le nouveau système s'est révélé moins performant que l'ancien.

Un échec sur toute la ligne. Et pourtant, personne ne s'en étonne vraiment.

On reconnaît le scénario parce qu'on l'a déjà vu. En 2016, le gouvernement fédéral lançait Phénix, un système de paie censé remplacer d'un seul coup des dizaines de systèmes pour 309 millions de dollars. Neuf ans et quatre milliards plus tard, il reste 300 000 erreurs de paie non résolues. Le vérificateur général du Canada a qualifié le projet d'« échec incompréhensible ». Et le système s'est révélé moins efficace que celui de quarante ans qu'il venait remplacer.

Et si on sort de l'informatique, le pattern tient toujours. En santé, le Québec en est à sa quatrième restructuration majeure en vingt ans. Chaque fois, on refond les structures, on centralise, on fusionne. Chaque fois, les mêmes critiques reviennent. Santé Québec regroupe aujourd'hui 330 000 employés sous un seul employeur. Après un an, les syndicats parlent de « chaos ». Un responsable syndical résumait : « Ça fait des décennies qu'on répète les mêmes erreurs. Centraliser toujours plus et consulter toujours moins. »

Et ce n'est pas un phénomène québécois. Le privé international accumule les mêmes débris. Nike a investi 400 millions de dollars pour refondre sa chaîne d'approvisionnement d'un coup : 100 millions en ventes perdues, chute de 20 % de l'action en bourse, cinq ans supplémentaires pour remettre le système debout. Lidl, le géant allemand du rabais, a travaillé sept ans sur un système SAP à 580 millions de dollars pour remplacer ses 90 solutions internes par une seule — avant de tout abandonner et de revenir à l'ancien système. Hershey's a raté Halloween 1999 — 100 millions en commandes impossibles à traiter — parce que son nouveau système n'était pas prêt. Revlon n'arrivait plus à fabriquer ni à livrer ses produits après sa migration SAP. Haribo a vu ses tablettes vides et ses ventes chuter de 25 % pour les mêmes raisons. La U.S. Navy a dépensé un milliard de dollars en quatre tentatives de systèmes de paie, sans jamais réussir. Chaque fois, le même réflexe : on jette l'ancien, on conçoit du neuf, on déploie massivement. Chaque fois, le même résultat.

Bref, les virages à 90° vont droit dans le mur. Mais pourquoi donc?

En 1975, un pédiatre américain du nom de John Gall a publié General Systemantics: An Essay on How Systems Work, and Especially How They Fail. Refusé par trente éditeurs, auto-publié, puis réédité trois fois — la dernière sous le titre The Systems Bible. Au cœur du livre, une phrase devenue célèbre sous le nom de « loi de Gall » :

Un système complexe qui fonctionne s'est invariablement développé à partir d'un système simple qui fonctionnait. Un système complexe conçu à partir de zéro ne fonctionne jamais, et on ne peut pas le rafistoler pour qu'il fonctionne. Il faut recommencer avec un système simple qui marche.

Gall — qui était pédiatre, pas consultant en management — avait observé ce phénomène dans les hôpitaux, les administrations, les programmes gouvernementaux. Son exemple le plus savoureux : le hangar de préparation des fusées à Cap Canaveral est si grand qu'il génère son propre climat, incluant des nuages et de la pluie. La structure censée protéger les fusées les arrose.

Sa conclusion : les systèmes complexes ne peuvent pas être « fabriqués ». Ceux qui fonctionnent ont tous évolué à partir de quelque chose de simple qui tenait debout.

À la même époque où SAAQclic s'enfonçait, un autre projet d'État réussissait sous le radar. La SQDC a été mise sur pied en moins d'un an et fonctionnait dès le jour de la légalisation du cannabis en octobre 2018. Réseau de succursales opérationnel, site de vente en ligne fonctionnel, approvisionnement sécurisé. Jean-François Bergeron, responsable de la mise sur pied, a parlé d'un « tour de force ».

Comment ? En ne repartant pas de zéro.

La SQDC a été créée comme filiale de la SAQ. Même infrastructure logistique, même expertise en commerce de détail, mêmes réflexes opérationnels. On a greffé un nouveau mandat sur un système qui fonctionnait déjà. Simple d'abord : une vingtaine de succursales, une centaine de produits. Puis on a construit dessus.

Et la SAQ elle-même est un cas d'école. Quand Gaétan Frigon en prend la présidence en 1998, la société d'État souffre de ce qu'il appellera « la maladie du monopole ». Aucune croissance depuis dix ans. Des succursales fermées le dimanche dans des centres commerciaux où les trente autres commerces sont ouverts.

Frigon n'a pas commandé un grand plan stratégique à une firme de consultation. Il a fait le tour des succursales en Gaspésie, a compté les magasins ouverts le dimanche — trente sur trente et un, le seul fermé étant la SAQ — et il les a ouverts. Six cents emplois de plus. Le dimanche est devenu la deuxième journée de ventes en moins d'un an.

Puis il a enchaîné : circulaires, promotions, paiement par carte de crédit, trois bannières (Classique, Express, Sélection), transformation des vendeurs en « conseillers en vin ». Chaque geste simple, greffé sur ce qui fonctionnait déjà. En quatre ans, la SAQ est passée de hors palmarès à troisième entreprise la plus admirée des Québécois.

Son message aux troupes : « Si on veut que nos clients n'appellent pas à la privatisation, soyons les meilleurs. »

Le privé québécois connaît le même principe, même s'il ne cite pas Gall. Desjardins perdait 80 000 membres en cinq ans et traînait au huitième rang en satisfaction client parmi les institutions financières canadiennes. La réponse classique aurait été une refonte technologique massive. Desjardins a plutôt choisi vingt produits prioritaires — ouverture de compte, carte de crédit, renouvellement hypothécaire — et les a numérisés un par un. Cinq ans plus tard : les ventes en ligne sont passées de 25 % à 40 %, quatorze points devant la moyenne canadienne, et le NPS a bondi de onze points. Du huitième rang au deuxième. Nathalie Larue, première vice-présidente, résume l'approche : « Ne jamais isoler le chantier numérique. »

Couche-Tard a suivi la même logique pendant quarante ans. Un seul dépanneur à Laval en 1980. Puis des acquisitions ciblées, digérées une à une — d'abord au Québec, puis au Canada, puis aux États-Unis, puis en Scandinavie, puis en Asie. Chaque marché absorbé avant de passer au suivant. Aujourd'hui : 16 700 magasins dans 27 pays, l'action multipliée par mille. Alain Bouchard n'a jamais tenté de devenir un géant mondial d'un seul coup. Il a construit sur ce qui marchait, encore et encore.

Et Bombardier est peut-être l'exemple le plus spectaculaire. En 2020, l'entreprise frôlait l'écrasement : endettement massif, divisions vendues les unes après les autres, flux de trésorerie négatifs. Éric Martel a pris les commandes avec un plan de redressement sur cinq ans — pas une refonte totale, mais un recentrage progressif : aviation d'affaires d'abord, puis services après-vente, puis défense. Chaque étape construite sur la précédente. En 2025, Bombardier a dépassé tous les objectifs de son plan : 9,55 milliards de revenus, cinquième année consécutive de croissance, un carnet de commandes de 17,5 milliards. Le cas fait désormais l'objet d'études à Harvard et à Columbia. Martel résume : « Nous avons transformé l'entreprise. » Mais il l'a fait morceau par morceau.

La loi de Gall est contre-intuitive pour quiconque vend de la transformation. L'ambition dit : « On voit le problème, on a les ressources, on y va. » La loi de Gall répond : « Plus vous concevez grand d'emblée, plus vous avez de chances d'échouer. »

C'est un problème pour les grandes firmes de consultation, dont le modèle d'affaires repose sur la refonte totale. On diagnostique, on recommande un plan en 200 diapositives, on facture des millions, et on laisse le client avec un système complexe conçu à partir de zéro. Exactement ce que Gall dit de ne jamais faire.

Les organisations qui changent vraiment commencent plus petit que ce qui semble confortable. Une habitude. Une réunion. Une décision qui tient. Puis elles construisent dessus. Non pas parce qu'elles manquent d'ambition — mais parce qu'un système qui fonctionne gagne le droit de grandir. Un système qui ne fonctionne pas s'effondre sous son propre poids.

La question que Gall poserait à n'importe quel comité de direction : Quelle est la version la plus simple du changement que vous essayez de faire ?

Si la réponse prend plus de deux phrases, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le système simple.

Selon la loi de Gall, tout système complexe efficace naît d’un système simple qui fonctionnait déjà ; les échecs de SAAQclic et Phénix rappellent qu’en créer un de toutes pièces est voué à l’échec. La clé d'une transformation réussie réside dans la séquence : avant de bâtir, il faut identifier ce qui marche vraiment par l'observation directe du terrain plutôt que par les tableaux de bord. En négligeant cette approche ethnographique, on construit sur des théories fragiles plutôt que sur la réalité opérationnelle. Pour transformer durablement, ne vous fiez pas aux organigrammes : allez voir, écoutez, et évoluez à partir du réel.

SAAQclic

Phénix

Santé Québec et réformes en santé

Échecs ERP internationaux (Nike, Lidl, Hershey's, Revlon, Haribo, U.S. Navy)

Loi de Gall / John Gall

SQDC

SAQ sous Gaétan Frigon

Desjardins

Couche-Tard

Bombardier

Le monde change à un rythme effréné, et chaque entreprise doit s’adapter si elle veut rester pertinente. Mais la tâche semble parfois trop grande et la montagne trop élevée à gravir. Alors, comment y parvenir ?

Une réponse très intéressante à cette question nous provient du monde du sport. En 2002, David Brailsford s’est vu confier la responsabilité de l’équipe moribonde de cyclisme du Royaume-Uni. Le défi était de taille: en 100 ans d’histoire, l’équipe n’avait remporté qu’une seule médaille d’or. Suite à l’arrivée de Brailsford, l’équipe a connu toute une transformation: elle a décroché sept médailles d’or à Pékin en 2008, avant de répéter l’exploit à Londres en 2012 et à Rio en 2016. En octobre 2015, il a expliqué comment son équipe et lui sont parvenus à renverser la tendance, dans le cadre d’une entrevue auprès de Harvard Business Review.

Toute la philosophie de l’équipe de Brailsford est basée sur trois grands piliers, qu’ils surnomment “les principes du podium”:

La théorie des gains marginaux devient particulièrement importante pour les piliers 2 et 3. Selon Brailsford, il faut penser petit, c’est-à-dire segmenter en différentes facettes l’entraînement en cyclisme, et tenter d’améliorer de 1% chacune de ces facettes. C’est de cette façon que l’équipe a modifié les programmes alimentaires, les techniques d’entraînement, ainsi que plusieurs petits détails de la vie quotidienne. Par exemple, pour assurer un sommeil optimal aux cyclistes, ces derniers voyageaient avec leur oreiller et leur matelas personnel lors des compétitions internationales. L’équipe allait même jusqu’à ne serrer aucune main lors des compétitions afin d’éviter de contracter une maladie infectieuse.

La théorie des gains marginaux s’applique aussi parfaitement en entreprise ou dans n'importe quelle autre forme de structure. Les gestionnaires qui désirent mobiliser leur personnel face au changement réussiront s’ils affrontent le changement 1% à la fois.

Chez Perrier Jablonski, nous sommes de grands adeptes du "modèle de Doblin" : une revue de 10 types d’innovation (que nous avons élargi à 12) pour être sûrs de ne rien oublier quand vient le temps de penser l'innovation. Ce modèle, inventé par Doblin (la branche innovation de Deloitte) segmente l’organisation en dix chantiers d’innovation, comme la structure organisationnelle et la marque, sur lesquels les gestionnaires peuvent agir pour innover au sein de leur organisation.

La criminologie nous en apprend beaucoup sur le comportement des humains, sur la société au cours de différentes époques. Nous avons choisi de vous raconter une histoire terrible, mais qui explique aussi très bien le comportement de nos collègues ou de nos équipes face à la responsabilité partagée.

Nous sommes le 13 mars 1964. Il est tard et Kitty Genovese rentre chez elle dans le Queens, après son service au bar Ev’s Eleventh Hour. Elle stationne sa voiture et marche jusqu'à son immeuble.

Mais la pauvre Kitty est suivie par un inconnu. Elle accélère le pas. Lui aussi. Elle se précipite sur une borne d'urgence pour prévenir les secours, mais il se jette sur elle. L'homme assène deux coups de couteau à la femme, qui hurle dans la nuit. Un voisin crie par la fenêtre et l'agresseur se sauve.

Pendant de longues minutes, Kitty se traîne tant bien que mal jusqu'à l'entrée de son immeuble en hurlant. Des fenêtres s'allument dans la nuit. Chaque minute dure des heures. Kitty agonise dans le hall d'entrée de son immeuble en attendant de l'aide... Mais...

Mais... personne ne viendra aider Kitty Genovese. Alors l'agresseur va revenir pour achever sa proie. Neuf coups de couteau dans la poitrine et l'estomac, puis dans la gorge. L'homme viole sa victime et lui dérobe tous ses effets personnels avant de s'enfuir dans la nuit. Les secours arrivent enfin... quelques minutes plus tard... mais trop tard.

Pendant son enquête, la police découvre que 38 (certaines sources indiquent 37) personnes ont été des témoins visuels ou auditifs du meurtre de Kitty. Une question demeure : pourquoi personne n'est-il intervenu? L'histoire choque toute l'Amérique, et les sociologues s'emparent de l'affaire. Ils révèlent alors un phénomène psychosocial bien connu aujourd'hui l'effet témoin — aussi appelé l'effet Kitty Genovese : la responsabilité est divisée par le nombre de témoins.

À la suite de ce drame, les deux chercheurs en psychologie sociale John Darley et Bibb Latané se penchent sur le phénomène en 1968. Ils révèlent que contrairement aux idées reçues, face à une situation d'urgence exigeant de l'aide, plus le nombre de témoins est important, plus les chances que l'un d'entre eux intervienne sont faibles. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître "la probabilité d’aide est inversement proportionnelle au nombre de témoins". Ce phénomène s'explique en partie par l'apathie (opposée à l'empathie), ou à la conscience d'un risque en cas d'intervention. L'idée que "quelqu'un d'autre va s'en occuper" est beaucoup plus confortable que l'idée de se précipiter dans l'action.

De nombreux témoins se sont justifiés par le fait qu'ils ne connaissaient pas le numéro du poste de police local. Il faut dire qu'à l'époque, le 911 n'existait pas et qu'il fallait composer un numéro local pour prévenir les secours.

La médiatisation de l'affaire a précipité l'établissement d'un numéro de téléphone unique pour les États-Unis: le 911. Bien que le projet fût déjà en marche depuis 1957 à l'initiative de la National Association of Fire Chiefs, il fut accéléré suite au drame.

Au fil du temps, des journalistes — puis des historiens — se sont penchés sur l'affaire Kitty Genovese, et d'enquête en enquête, ils ont remis en question la version initiale du New York Times. De sombres histoires de scoop à tout prix, de corruption policière et d'homophobie latente dans l'Amérique d'alors ont largement entaché la véracité du premier récit. Pour être clair : toute cette histoire de témoins impassibles est fausse (tous les détails ici). Dans les faits, plusieurs appels auraient été reçus par les secours, et Kitty est morte dans l'ambulance. Quant au nombre 38, il viendrait tout bêtement... du nombre de pages du rapport de police de l'époque! Mais si le fait divers est contesté, l'étude de John Darley et Bibb Latané demeure valide, puisque le phénomène a été reproduit et observé dans une série d'études expérimentales.

Le New York Times a fini par s'amender dans un article paru en 2004... quarante ans plus tard.

Si votre entreprise a survécu à une crise, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. D'abord, vous êtes encore en vie. Ensuite, votre entreprise est encore en vie. Le paradoxe, c'est que vous êtes en vie, mais vous êtes en deuil...

D’abord, vous allez vivre le deuil de ce que votre organisation a été, et de ce qu’elle ne sera plus. Les phases du deuil sont bien documentées en psychologie, et elles s’appliquent aussi à votre organisation. La durée et l’intensité de chaque phase dépendent de chacun et de chaque situation.

Certainement une période dans laquelle nous sommes tous encore. “Ça ne va rien changer... tout reviendra comme avant”. Notre esprit n’a pas été habitué à vivre dans un monde où les avions ne volent plus, où les gens ne vont plus au travail, où les restaurants, les coiffeurs, les centres commerciaux sont fermés et où les regroupements sont illégaux. Le déni nous permet de survivre au choc. Il nous protège. Comme gestionnaire, rien de particulier à faire à part accueillir la parole de tout un chacun sans jugement ni action précis. Écoutez.

C’est la prochaine étape. Il nous faudra des coupables. Des têtes vont tomber. Untel qui ne nous a pas prévenus de ceci, unetelle qui ne nous a pas protégés de cela. Il faut se préparer à une chasse aux sorcières à grand déploiement, et nous aurons oublié les figures protectrices d’aujourd’hui. Nous serons durs, sans merci, injustes. En tant que gestionnaires, il faut se préparer à cette phase plus autoritaire, pour contenir cette colère, issue d’une longue phase de détresse. Il faudra mettre en place des règles rigides — mais rassurantes. Parallèlement, il faudra canaliser l'énergie et l’investir ensemble dans la ré-invention de l’entreprise.

C’est l’étape où l’on se confronte au réel. Le passé n’est plus et l'avenir n’est pas encore. Notre esprit veut négocier avec ce que nous avons perdu et marchander avec la nouvelle réalité. Entre l'irrationnel et le concret, nous tentons de donner du sens au vide et à ce qui est à inventer. Comme dirigeant, c’est un virage important. Un nouveau pacte est à définir. Il est important que cette étape stratégique se fasse en collectif. C’est le moment de s'entendre sur ce qui ne sera plus et ce qui est à découvrir. C’est le moment parfait pour synchroniser les phases de tout le monde, pour faire « sortir » les gens de la phase de déni ou de colère. Créez une mobilisation. Négociez une nouvelle réalité. Provoquez une nouvelle adhésion. Faites un nouveau pacte, ensemble.

C’est l’étape de fatigue. De crash pour certains. Vous allez craquer. Physiquement, moralement. Un mélange d’épuisement et de fierté d’avoir mené votre bateau à bon port — et de la fierté, vous pouvez vraiment en avoir, c’est mérité! Si vous ressentez ce moment, dites-vous que tout le monde le ressent autour de vous : vos équipes, vos collègues gestionnaires, vos dirigeants. Si vous décelez ce signal, la première chose à faire, c’est de suivre les consignes des compagnies aériennes : mettez le masque à oxygène sur votre tête avant d’aider quelqu’un d’autre. En clair : aidez-vous. Comment? En demandant de l’aide...

D’abord auprès de vos équipes qui vous ont suivi dans le noir, qui ont survécu grâce à vous. Ils constituent votre garde rapprochée de collègues bienveillants qui reconnaissent la valeur d’un leader en forme. Il est temps qu’ils prennent le relais de la stratégie établie. Il faut opérer. Parlez-leur. Partagez votre état d’esprit et exprimez vos besoins.

Ensuite, allez demander de l'aide à votre boss. Exprimez-vous. Parlez de votre fatigue, stress, doute... videz votre sac. Demandez du temps pour souffler. Exprimez-vous, sinon vous êtes l’artisan de votre propre malheur. Sans ça, vous irez chercher ailleurs une écoute plus bienveillante, et vous partirez travailler ailleurs. Maintenant que vous savez que cette fatigue peut concerner tout le monde, gardez l’œil ouvert sur vos collègues, prenez le pouls, restez aux aguets de signaux alarmants.

C’est la sortie du tunnel. Vous avez accepté la nouvelle donne. Vous connaissez les règles de la game. Vous avez embrassé le changement, votre colère est apaisée, vous avez négocié avec le passé et l’avenir, puis vous avez mis en place un nouveau pacte avec les gens qui vous entourent. Le plus important? Vous avez passé toutes ces étapes en équipe, en vous appuyant sur le collectif, en gardant le contact, en ayant partagé votre plan, en mobilisant constamment.

Nous sommes en 2004. LEGO est au bord de la faillite. L’entreprise s’entête depuis près d'une décennie à se renouveler avec des innovations les plus farfelues les unes que les autres. Systèmes électroniques, moteurs et robots, jeux de lumière, blocs pour bébé, vêtements pour enfants, figurines de superhéros et jeux vidéos... bref on s’éloigne des briquettes colorées emboîtables pour surfer sur toutes les dernières tendances pour enfants.

Malheureusement, ces innovations coûtent cher et rapportent peu à LEGO. Pour remédier à la faillite, Jørgen Vig Knudstorp, vice-président aux affaires corporatives, remplace le petit-fils du fondateur, Kjeld Kirk Kristiansen, à la tête de l’entreprise. Il devient ainsi la première personne en dehors de la lignée des Kirk Kristiansen à occuper ce poste. Il faut savoir qu’avant d’arriver chez LEGO, Jørgen avait été consultant chez McKinsey, une boîte de conseil que l’on reconnait généralement pour sa rigueur impitoyable. Sa nomination annonce donc un changement de cap clair : exit les fantaisies créatives et bonjour la discipline financière.

Dès son entrée en poste, Jørgen a un plan clair. Il ordonne d’abord la suspension de la fabrication de nouveaux moules à pièce LEGO : on passe de 13 000 à 6 500 modèles de briquette. Mais c’est lorsqu’il décide de remplacer quelques-uns de ses designers diplômés des meilleures écoles d’Europe par des quidams, sans formation, qu’il surprend tout le monde. Ces nouveaux employés n’ont peut-être pas le bout de papier en poche, mais ils ont un atout sur lequel leurs prédécesseurs ne pouvaient compter : l’obsession de la briquette colorée. Ce sont de vrais utilisateurs du produit, des accros de LEGO.

Ces décisions ne font pas l’unanimité, mais pour Jørgen, c’est évident, il fallait que LEGO revienne à son ADN : être un « jouet pour la création et l’imagination ».

Certains diront que l’attitude de Jørgen ressemble à celle d’un dictateur et c'est normal : il a misé sur son autorité pour imposer la restructuration de LEGO. L'avantage du changement par autorité? La rapidité et le contrôle. Mais attention! Dans des cultures comme la nôtre ou celle des pays scandinaves, l’autorité n’est pas accordée à qui la veut. Il faut savoir bien doser et avoir la légitimité d’agir avec autorité, sans quoi on pourrait assister au désengagement des employés. C’est un fin équilibre sur lequel il faut savoir danser.

Et cette danse, Jørgen en maitrisait bien les pas puisque LEGO est aujourd’hui la marque de jouet pour enfant dont la valeur est la plus importante. L’entreprise vaut maintenant plus de 7 milliards de dollars américains. C'est 10 fois plus que Barbie et 21 fois plus que Hasbro ! Mais rassurez-vous, si l’autorité n'est pas votre tasse de thé, il existe une autre manière d’effectuer un changement et c’est l’influence.

Nous sommes en 2018, Barbara Martin Coppola rejoint les rangs d’IKEA à titre de Chief Digital Officer pour entamer la transformation numérique du géant de l’ameublement. Rappelons-nous bien qu’à l’époque, la mise en marché d’IKEA misait essentiellement sur ses magasins labyrinthiques et son iconique catalogue, qui d’ailleurs, est l’une des publications les plus imprimées dans le monde après la Bible.

Enfin, non seulement Barbara est une femme dans un rôle à prédominance masculine, mais elle est aussi une Espagnole dans une entreprise aux valeurs suédoises assez...austères. Les anecdotes au sujet de la frugalité du PDG d’IKEA, Ingvar Kamprad, sont nombreuses. On peut penser à la fois où il s'est fait refuser l’accès à un Gala de reconnaissance parce qu’il s’y était rendu en transport en commun, ou encore à ses nombreux voyages d’affaires en classe économique, alors que l’homme a les moyens d’avoir un jet privé!

Bref, dans ce contexte, Barbara ne peut se permettre d’agir par autorité, comme l'a fait Jørgen. Elle rapporte même qu’elle se sent observée de près lors des premiers mois de son mandat. Elle les consacre donc à s’intégrer dans la culture de l’entreprise. Une fois le respect et la confiance des employés gagnés, elle entame un important exercice d’influence et de communication en partageant ce qu’elle appelle son « étoile Polaire » : son ambition pour la transformation numérique d’IKEA. Pour Barbara, chaque initiative numérique développée doit contribuer à la vision d’IKEA, c’est-à-dire « offrir un meilleur quotidien au plus de gens possible ».

Barbara se promène donc d’équipe en équipe, de bureau en bureau, ralliant les 160 000 employés d’IKEA, un à un, autour de sa métaphore stellaire. L’étoile Polaire agit également comme un filtre décisionnel à toutes les actions qui sont prises dans le cadre de la transformation numérique. Cela responsabilise et octroie beaucoup d’autonomie aux équipes.

Si l’attitude de Barbara semble s’opposer à celle de Jørgen, c’est parce qu’elle a choisi de rallier les gens autour de sa vision plutôt que de l’imposer. Généralement plus lent et difficile à mettre en place, le changement par influence s’avère souvent plus durable puisqu’il est incarné par les équipes. De plus, son impact au sein d’une organisation est habituellement plus imposant en raison de la forte mobilisation des employés.

Jørgen ou Barbara? LEGO ou IKEA? Malheureusement, rien n'est noir ou blanc. Jørgen a dû faire preuve d’influence à certains moments et Barbara d’autorité à d’autres. Il faut voir l'autorité et l'influence comme un continuum sur lequel trouver son X. Et ce X, il dépend de la nature du changement, de la personnalité du gestionnaire qui l’implante et des contraintes de chaque stratégie.

Pour vous aider à y voir plus clair, réfléchissez à votre style de leadership et à votre culture organisationnelle en vous posant les questions suivantes :

Vos réponses devraient vous indiquer si l’autorité ou l’influence est à privilégier dans votre cas.

Enfin, même si Jørgen et Barbara ont opté pour des stratégies différentes, les deux ont des ancrages stratégiques alignés sur la vision de leur organisation respective. Chez LEGO, on voulait ramener le jouet à sa fonction « d’outil de création et d’imagination », alors qu’on souhaitait créer une expérience numérique « offrant un meilleur quotidien au plus de gens possible » chez IKEA.

Aussi, les deux gestionnaires ont dû faire face à de la friction et des préoccupations de la part des employés. C’est normal, et c’est même bon signe! Ça veut dire que les choses avancent. Notre conseil? Préparez-vous, parce que comprendre et adresser les préoccupations des employés est un facteur de pérennité pour le changement. D’ailleurs, on a écrit tout un article à ce sujet si ça vous dit d'en savoir plus.

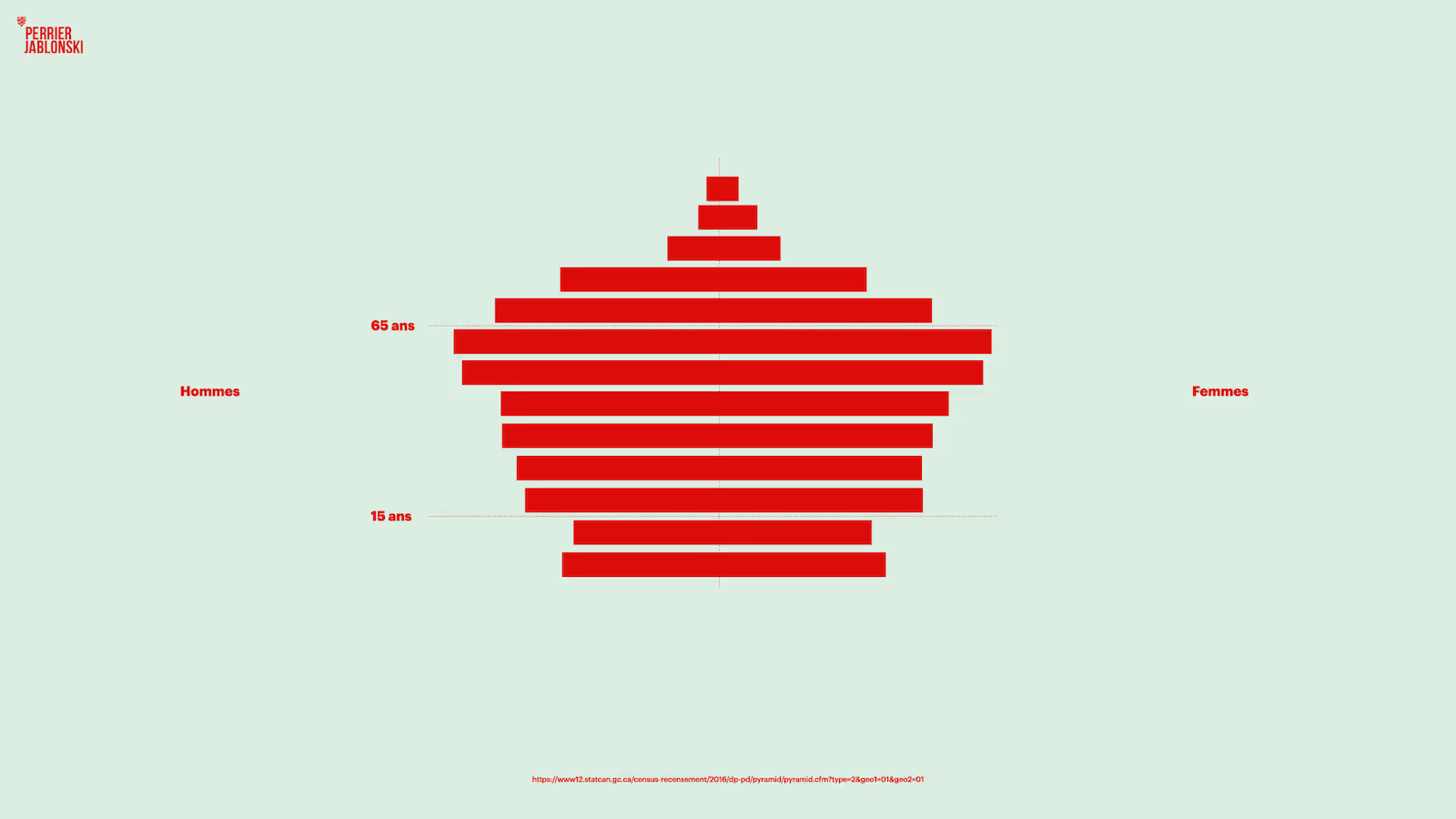

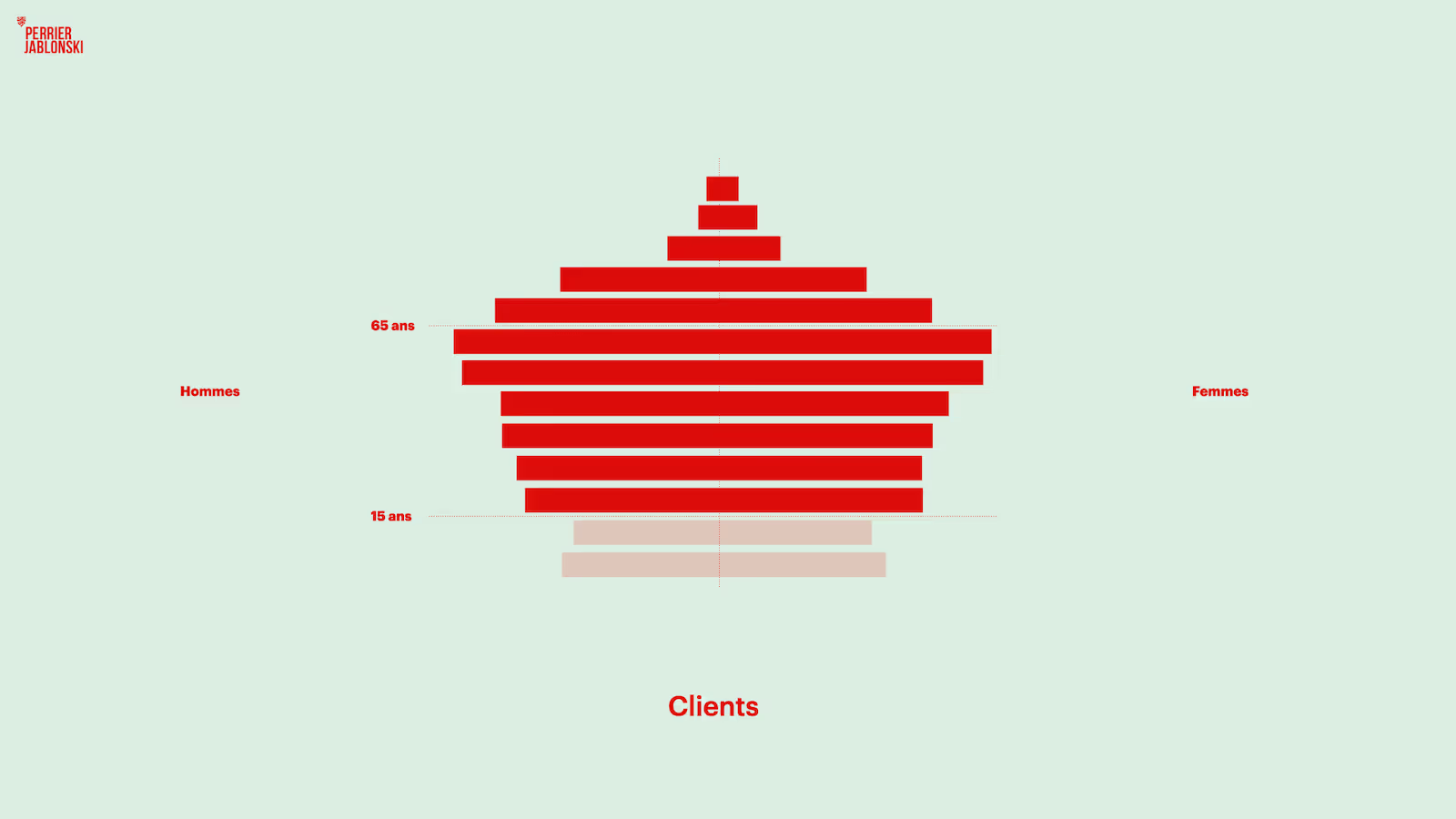

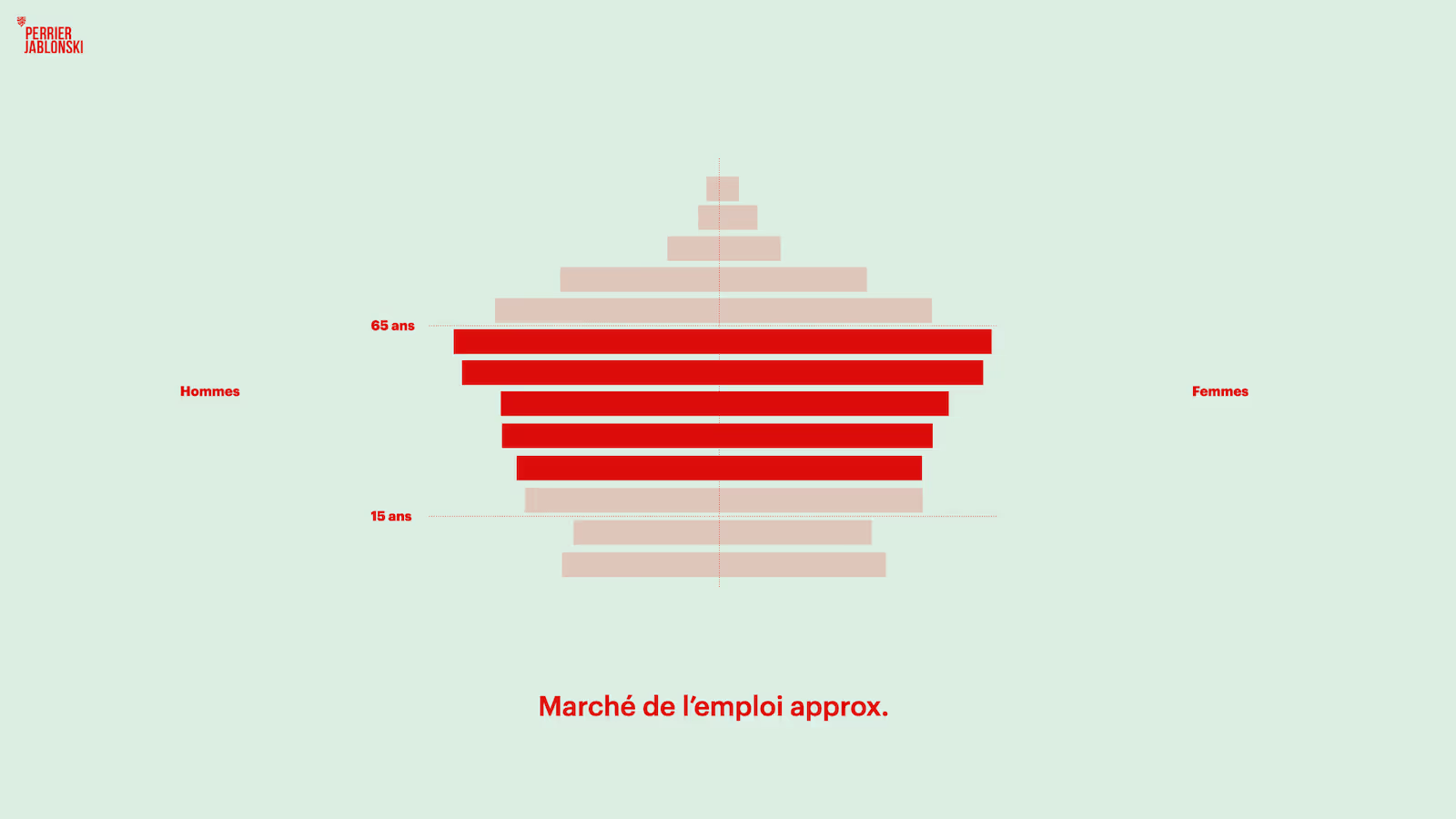

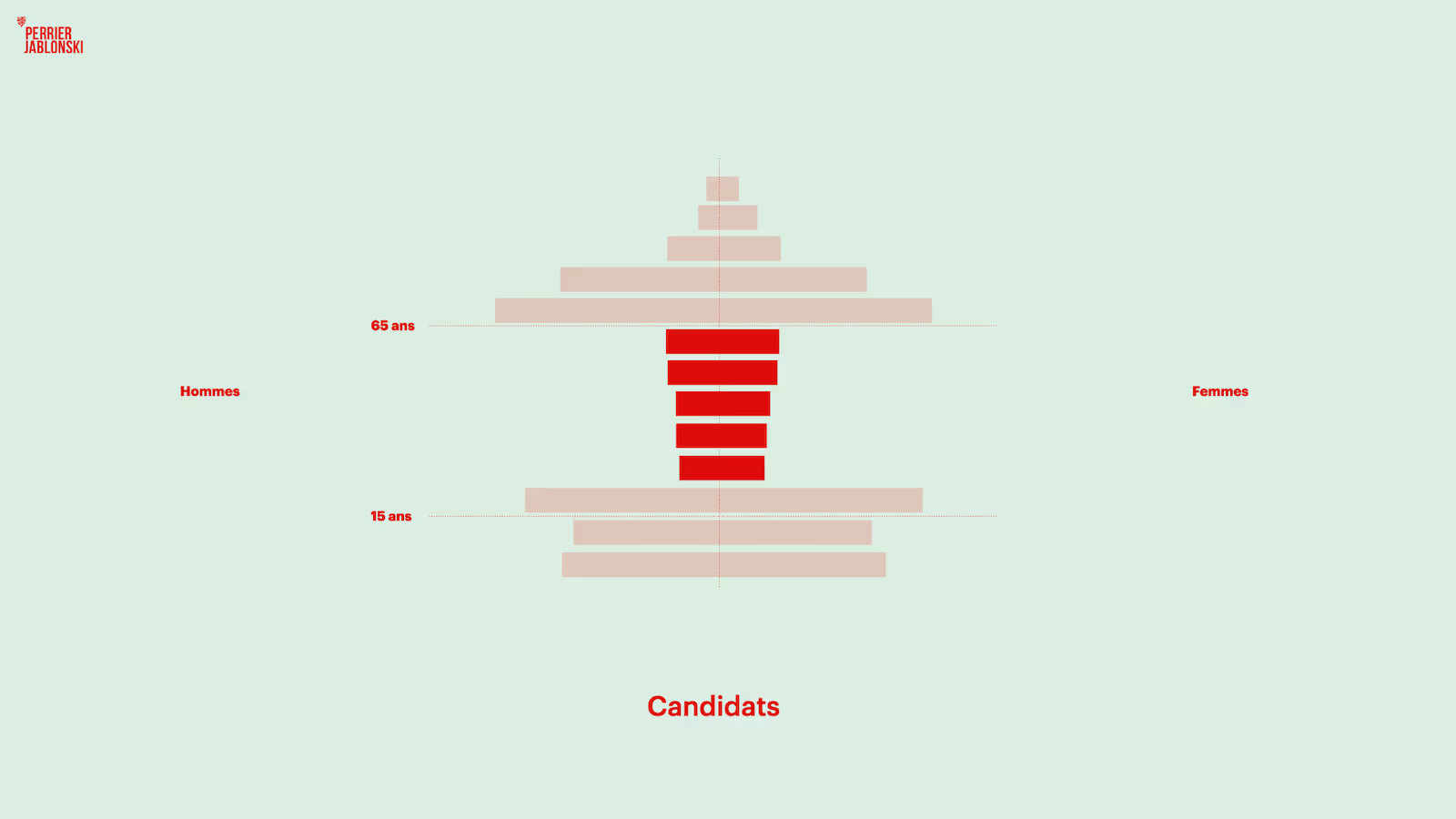

Il suffit de regarder une courbe démographique pour comprendre l’incroyable simplicité des enjeux qui nous attendent. Rien de tel qu'une illustration graphique pour expliquer le problème. Bien évidemment, tout dépend de votre industrie, de votre produit ou de votre offre, mais l'idée est simplement d'imaginer l'avenir ensemble.

Côté client, les baby-boomers ne travaillent plus, mais ils vivent encore. Ils ne sont plus vos employés, mais ils sont restés vos clients. Il y a donc toujours autant de clients à servir, avec un marché du travail plus restreint.

Côté employés, il y a mécaniquement moins de candidats potentiels, et les expertises nécessaires pour travailler chez vous sont les mêmes que chez Google, GSoft ou Element AI. Résultat : un candidat peut choisir son employeur dans une infinité d’industries... ici ou ailleurs.

Bref, l’enjeu des 10 prochaines années n’est pas de trouver plus de clients. Il est de trouver les employés qui serviront les clients que vous avez déjà. Vous n'avez pas de défi de croissance. Vous avez un défi de bienveillance. Voici trois pistes de réflexion pour vous préparer, et inventer votre propre expérience-employé.

L’intelligence artificielle est devenue une ombre qui plane au-dessus de nos emplois. Or, c'est encore un fantôme bien peu crédible face à l’incroyable capacité de réflexion des humains. Des études récentes commencent à nous rassurer : les échecs cuisants et coûteux rendent les professionnels plus prudents quant aux prévisions alarmistes des emplois détruits par l’IA. Une forme d'intelligence domine : l'automatisation. Elle représente 70% des projets d'intelligence artificielle aujourd’hui. L'idée n’est pas de supprimer des emplois, mais de supprimer les tâches stupides dans nos emplois. Et si notre temps était consacré à plus de réflexion inductive (la plus grande qualité de l’humain) et moins de réflexion déductive (sans valeur, répétitive, ennuyeuse)?

Les connaissances doublent à vitesse exponentielle. En médecine par exemple, la connaissance collective double tous les 73 jours alors qu'il faut dix ans pour former un médecin. Il est alors impensable de croire qu’un employé chez vous a terminé son apprentissage. Ce qu'il n'apprendra pas chez vous, il voudra l’apprendre ailleurs... chez votre concurrent s'il le faut. Vous devez devenir une école et vos gestionnaires, des professeurs. Vous devez offrir une structure pour préparer vos employés à demain de manière constante. Et vous devez choisir des gestionnaires capables d’instruire et inspirer les troupes.

Les startups (devenues des multinationales) ont donné une vision simplifiée des désirs des jeunes générations. Tables de babyfoot, vacances infinies, chefs cuisiniers... au-delà de la poudre aux yeux, revenez à certains fondamentaux. Un jeune employé chez vous va aussi (et surtout) rechercher une certaine sécurité d'emploi. Mariage, condo, projets... la vie d’un jeune couple en 2019 n’est pas très différente d'il y a 30 ans. Aussi, pensez aux sujets de société qui ne peuvent plus être traités comme des valeurs sociétales, mais bel et bien comme des questions de survie, comme le développement durable, la responsabilité sociale ou l'éthique.