Et avant?

Depuis les premiers colons, on fêtait le solstice d'été, pour célébrer un renouveau. Dès 1606 on organisait des banquets, on faisait des feux, on se rassemblait. Dès 1834 les anglos et les francos entonnaient un Ô Canada écrit pour s'unir. Pas étonnant que le Québec soit la nation mondiale de l'air du temps, de la musique, des festivals ou encore de la chaleur humaine. Le Québec, c'est le pays de la présence.

Aujourd'hui les feux sont interdits, les rassemblements sont contingentés et les banquets soumis à toutes sortes de contraintes alimentaires. Mais qu'est devenue la présence?

Et là?

Au Québec, on utilise le même mot pour dire "ici" et "maintenant". Un mot minuscule pour réconcilier l'espace et le temps. Un mot sonore comme une note de musique : là. Quand on est pressé, là devient là là. Presque une chanson. Être là et là, c'est le début de la présence.

Car la présence cache une autre dimension, dans une autre particularité de la langue française. Si le présent c'est maintenant, un présent c’est un cadeau. Donc être présent, c’est être ici et maintenant, et c'est être un cadeau pour les autres.

Et après?

Le 24 juin a été une fête païenne, religieuse et politique, mais à chaque fois une célébration d’un solstice, d’un renouveau. Quel renouveau?

Et si vous faisions de la Saint-Jean une fête philosophique? Et si nous décidions quelle présence nous voulons offrir aux autres en étant là, là?

Faites de ce jour-là fête de la présence. Mieux, faites de chaque jour une fête.

Dans cet entretien, Gaëtan Namouric (G.N.) revient sur la stratégie, les tempêtes, et la manière dont une firme artisanale, mais robuste, est devenue une référence au Québec. On vous partage cette conversation brute, dans laquelle il expose sa vision de l’état de la stratégie au Québec et explique comment Perrier Jablonski est venu en combler les angles morts. Bonne lecture!

Stratégie au Québec : entre crises et planification impossible

On entend souvent dire que les entreprises n’ont plus le temps de faire de la planification stratégique. Est-ce vraiment le cas aujourd’hui ?

G.N. : C’est vrai, et je le vois tous les jours. Le problème, c’est l’accélération des crises. Il y a trente ans, on parlait d’une crise tous les sept ans. Aujourd’hui, elles se superposent : la COVID, puis l’Ukraine, puis le tsunami de l’I.A., puis une autre encore qui n’attend pas la précédente… On n’a plus de mer calme, seulement des tempêtes. Dans ce contexte, une planification de cinq ans devient irréaliste, mais attention : ce n’est pas une raison pour arrêter de planifier. Au contraire, il faut garder des balises, poser des hypothèses, savoir changer de cap si nécessaire.

Donc, les dirigeants doivent planifier autrement ?

G.N. : Complètement. Avant, on pouvait tracer une ligne droite en disant « voilà où nous serons dans cinq ans ». Aujourd’hui, c’est impossible. Il suffit qu’un Trump se réveille du mauvais pied et tout bascule. Les gestionnaires passent leur temps à réagir, à adapter leur plan. La vraie compétence aujourd’hui, c’est l’adaptation. Cela demande des processus solides, des outils modernes et des talents capables d’embrasser l’incertitude.

Est-ce que les grandes firmes de consultation s’en sortent mieux que les autres ?

G.N. : Pas vraiment. Leur force, c’est de résoudre des problèmes complexes à grande échelle, comme Deloitte qui a géré une partie de la campagne de vaccination au Québec. Mais elles ne savent pas faire simple… Qui aujourd’hui a le temps de lire un rapport de 2070 pages? Personne! On est témoins de ça quand certains de nos clients nous appellent à l’aide pour concrétiser ce genre de plan-là, ou pour en améliorer la formulation… Pour moi, ces immenses mandats de consultations sont trop souvent du gaspillage. Les organisations d’ici méritent des solutions plus réalistes, plus ancrées sur le terrain, plus raisonnables, et plus économiques, aussi — mais sans faire l’impasse sur l’analyse et l’intelligence. Je considère Perrier Jablonski, comme une firme-stratégique « boutique ». On est des artisans de la pensée, pas des usines à rapports.

Et du côté des agences de publicité, réputées plus créatives ?

G.N. : Leur métier n’est pas l’innovation. Leur processus n’a pas changé depuis les années 60 : du brief au produit fini. Elles sont là pour exécuter le brief, nous, nous sommes là pour écrire le brief, et leur faire gagner du temps. Elles font face à des crises simultanées : budgets médias siphonnés par Google et Facebook, virage IA, perte de grands annonceurs. Beaucoup d’agences se battent pour survivre, mais elles n’ont pas l’espace pour réinventer leur métier. Honnêtement, je le dis avec bienveillance : elles travaillent fort, elles font ce qu’elles peuvent, mais elles sont accaparées par ces tempêtes.

Alors, quel espace reste-t-il au Québec pour la planification stratégique ?

G.N. : Un océan bleu. Entre les grandes firmes de consultation et les agences, il y a une place pour une approche différente : plus créative que les boîtes de consultation, plus méthodique que les agences de pub. C’est là que nous nous situons. On parle aux dirigeants comme à des adultes, on réfléchit avec eux. On leur apporte une méthode qui, non seulement, résout les problèmes, mais leur permet aussi d’expliquer clairement leurs choix devant un conseil d’administration.

Sapio, Ethno, Techno?

Justement, tu évoques cette « approche différente », dix ans après les débuts, qu’est-ce qui te frappe le plus ?

G.N. : Il y a eu deux époques. Aux cinq ans de l’entreprise, la COVID a frappé. En trois jours, on a perdu tous nos clients. On a dû mettre tout le monde à pied, moi inclus. La firme est devenue une coquille vide. Et là, je me suis demandé : qu’est-ce qu’une boîte de services quand elle n’a ni clients ni employés ? La réponse est : rien, et ça m’a terrifié.

C’est ce vide qui a donné naissance à notre fameux « corpus » ?

G.N. : Oui. J’ai décidé que notre actif devait être le savoir, mais pas seulement dans nos têtes. Alors j’ai commencé à tout documenter : nos méthodes, nos apprentissages, nos réflexions. De fil en aiguille, c’est devenu le corpus de Perrier Jablonski. Une base de connaissances vivante, faite d’outils, d’articles, de keynote et de processus, qui nous survit.

Tu insistes sur la méthode. Pourquoi est-ce si central pour toi ?

G.N. : Parce que je refuse que la valeur de notre firme repose uniquement sur le talent des individus assis dans une chaise. Dans beaucoup de boîtes de service, la qualité monte ou descend selon le talent des personnes présentes. Moi, je veux que le savoir reste. Évidemment que le talent des gens est primordial, mais il s’ajoute, ou se multiplie, au processus qui a été pensé avec lui ou elle. Aussi, on s’assure de « télécharger » le savoir de chaque personne dans son poste, ainsi, ce savoir devient un actif durable et collectif. C’est une assurance de continuité, surtout dans une petite structure comme la nôtre.

Notre approche « penser avec » plutôt que « penser pour » est-elle notre marque de fabrique ?

G.N. : Oui, mais ce n’est pas nous qui avons inventé ça. C’est un principe du Design Thinking. Notre rôle, ce n’est pas d’apporter une solution toute faite, mais d’aider le client à faire émerger la sienne. On fait accoucher des idées plutôt que de les imposer. La différence, c’est que chez nous, tout commence par l’anthropologie. C’est non négociable. Parce que c’est la seule façon d’ancrer la stratégie dans la réalité du terrain.

Et qu’est-ce qui distingue Perrier Jablonski aujourd’hui ?

G.N. : Notre expertise en recherche terrain, sans hésiter. On a mené plus de 2200 entrevues. On a fait de l’observation terrain, mené des enquêtes d’archéologie du quotidien… Réinventé certains outils comme les personas, ou les valeurs corporatives. Cela nous a appris à interroger, à filtrer, à respecter des règles éthiques et légales. Ajoute à cela une rigueur méthodologique, et stratégique… et tu obtiens une combinaison quasi imbattable. Celui qui voudrait reproduire ça aujourd’hui aurait dix ans de retard.

Dans notre signature “Sapio, Ethno, Techno” nous avons évoqué les deux premiers termes mais comment la technologie s’intègre-t-elle dans ta démarche ?

G.N. : Elle est partout. Nous avons intégré une couche technologique qui accélère tout et nous donne une longueur d’avance. L’IA, par exemple, a révolutionné notre quotidien. Avant, une heure d’entrevue demandait une heure et demie de transcription manuelle. Aujourd’hui, c’est instantané. L’IA fait la job de bras, et nous utilisons notre cerveau là où il compte vraiment : pour interroger, interpréter, juger, formuler. La stratégie reste une affaire de jugement humain, et ça, aucune machine ne sait encore le faire.

En résumé, que retiens-tu de ces dix dernières années ?

G.N. : Qu’on a bâti une firme qui apprend, qui transmet et qui survit aux crises. Une entreprise artisanale mais robuste, qui n’écrit pas des rapports de 2000 pages, mais qui accompagne ses clients avec méthode, créativité et beaucoup d’humanité. C’est cela dont je suis le plus fier.

D’abord, on vous doit une confidence. Notre connaissance sur les anniversaires de marque, on la doit en partie à nos précieuses clientes de Desjardins. Nous sommes à l’été 2024. Elles nous demandent de réfléchir avec elles à leur 125e anniversaire. Pas une commande anodine, surtout lorsqu’elle vient de la plus ancienne coopérative financière en Amérique du Nord.

Alors on a fait ce qu’on fait de mieux : enquêter. On s’est penché sur l’anniversaire des plus grands : 400e de Québec, 100e de la SAQ, 375e de la ville de Montréal et 50e de Nike.

On a lu, décortiqué, comparé, recoupé, critiqué, relu. Alors, ce que vous allez lire, c’est à la fois un concentré de nos meilleurs insights et un aperçu de ce que disent les experts et la littérature sur les anniversaires de marque.

Mais d’abord, un petit détour par ceux qui ont marqué l’histoire.

Les anniversaires réussis

400e de Québec

Le 400e de Québec a visé grand : des spectacles internationaux avec des vedettes comme Paul McCartney, Céline Dion et The Police, un pavillon, l’Espace 400e, érigé spécialement pour l’évènement, une navette électrique gratuite (fallait le faire, en 2008!), et j’en passe. L’événement a mis Québec sur la map mondiale par son ampleur, mais surtout par son caractère identitaire. L’histoire de la ville y a été racontée de mille et une façons : le Moulin à images de Robert Lepage, la création originale du Cirque du Soleil, ou encore la Promenade Samuel-De Champlain. Est-ce que le 400e était un succès? Oui. L’événement a attiré plus de 3 millions de participants, soit près de la moitié de la province, et des retombées économiques de 644 M$.

375e de Montréal

Le 375e de Montréal, lui, a misé sur la cohérence narrative : Montréal s’allume, bouge, s’éclate, se réinvente. En deux mots ? « Vive Montréal! » Une signature forte, déclinée toute l’année avec des initiatives cohérentes. Résultat : une programmation lisible, fluide, rythmée selon les saisons. De l’art, des infrastructures, des activités. En tout, 250 événements ont eu lieu avec un taux de satisfaction moyen de 96 %. Mais ce qu’on retient du 375e ce sont ses legs urbanistiques : 375 000 arbres plantés, un pont Jacques-Cartier illuminé et la revitalisation de l’entrée de ville Bonaventure. Bref, le 375e c’est un anniversaire qui s’est vite transformé en stratégie urbaine et touristique.

100e de la SAQ

Pour son 100e anniversaire, la SAQ a joué la carte de la mémoire collective. Magazine souvenir, documentaire, capsules historiques. Mais aussi une gamme de produits exclusifs, ancrés dans le présent. Tout tournait autour d’une idée simple : le goût de partager. Et on le sentait dans chaque initiative. Son coup de circuit? Sa publicité présentée au Bye Bye qui lui a valu la 4e place des publicités les plus appréciées au concours Bye Bye de la Pub. L’exemple de la SAQ est un véritable tour de force : la démonstration de ce qu’un anniversaire de marque doit être. Cohérence. Intention. Exclusivité.

50e de Nike

Nous ne pouvions passer sous le silence un anniversaire récent qui a fait couler beaucoup d’encre, celui de Nike. La marque a confié à Spike Lee, figure emblématique de la culture urbaine et complice historique, la réalisation d’une vidéo inédite reprenant 40 moments sportifs historiques et actuels. Une activation qu’aucune autre marque n’aurait pu reproduire, tant elle reposait sur une histoire intime entre Nike, Spike Lee et la culture populaire. Résultat : Nike a connu le trafic le plus élevé de l’histoire de son application.

Nos secrets pour fêter, sans être oublié

❶ Un anniversaire de marque, ça se prépare.

Un grand anniversaire, ça ne s’improvise pas. Pour le 400e de Québec, les préparatifs ont débuté dès l’an 2000, alors que la fête n’a eu lieu qu’en 2008. Même logique pour le 375e de Montréal, amorcé sept ans avant l’année J. Bien sûr, il faut nuancer ces chiffres : on parle ici d’anniversaires municipaux, où les attentes des citoyens sont élevées, les initiatives sont nombreuses et les processus parfois moins agiles. Pour une marque, on parle plutôt de prévoir un minimum 18 à 24 mois pour bien définir l’alignement créatif et stratégique, s’entourer des bons partenaires et planifier les ressources et matériels nécessaires. Bref, notre conseil : dès que votre prochain anniversaire se termine, pensez déjà au suivant.

❷ Un anniversaire, c’est exclusif!

Un anniversaire réussi est celui dont on se souvient. Les chercheurs Robert R. Hunt et James B. Worthen (2006) ont étudié la science des événements à succès dans leur ouvrage Distinctiveness and Memory. Ils révèlent que les événements exclusifs, qui surprennent, étonnent ou ne peuvent être reproduits, s’ancrent plus profondément dans la mémoire. Bref, les célébrations marquantes misent toujours sur l’exclusivité : une projection inédite à Québec, une bouteille spéciale à la SAQ, 375 000 arbres à Montréal, une vidéo signée Spike Lee pour Nike. Ce sont ces gestes rares qui transforment une fête en souvenir durable et puissant.

❸ On peut marquer le coup à différents niveaux.

Un anniversaire peut résonner à trois niveaux. Le premier, c’est le passé. Rendre hommage, comme l’a fait Québec avec son Moulin à images. Le deuxième, c’est le présent : créer un moment fort, un produit exclusif, un spectacle marquant — tous les bons élèves l’ont fait. Mais le niveau le plus puissant, c’est marquer l’avenir. Créer une trace durable. Montréal l’a brillamment compris avec l’illumination du pont Jacques-Cartier. Ce geste symbolique est devenu un repère visuel mondial, voire même une signature pour la métropole. Nike, de son côté, est brillamment parvenu à créer un lien entre le passé et le présent avec son dialogue entre Mars Blackmon, figure emblématique du passé de la marque, et Zimmie, représentante de la nouvelle génération. Mais l’erreur, c’est de s’en tenir au passé. C’est ce qu’on reproche au 75e de Radio-Canada, célébré en 2011 : une célébration surtout rétrospective incluant un album 75 ans en 75 chansons, des émissions et des expositions muséales historiques. Bref, l’histoire et l’héritage ne suffisent plus. Aujourd’hui, une célébration doit porter un sens clair. Et c’est là qu’entre en jeu notre prochain secret.

❹ On ne célèbre pas un chiffre, mais un sens.

Les années s’accumulent. 25, 100, 400… Oui, le chiffre est important. Le New York Times appelle ce phénomène du « comfort marketing » : on invoque la nostalgie et l’authenticité pour séduire le consommateur en lui rappelant que la qualité s’est forgée au fil des décennies. Mais ce n’est pas suffisant. Un vrai anniversaire de marque ne célèbre pas un nombre, il célèbre une idée, une mission, une promesse, une ambition renouvelée. Les marques qui ont réussi ont raconté quelque chose de plus grand qu’un chiffre. Montréal ne célébrait pas seulement ses 375 ans, elle célébrait « Vivre Montréal! », soit quatre façons d’être une métropole vivante : s’allumer, bouger, s’éclater et se réinventer. Desjardins a célébré 125 ans d’ambition cette année. Et chez Perrier Jablonski, pour nos 10 ans, c’est notre signature « sapio, ethno et techno » que nous avons célébrée. Elle nous habitait déjà depuis quelques années, mais ce cap symbolique a été l’occasion de la faire sortir du placard, en l’affirmant haut et fort à travers l’ensemble de nos communications.

❺ C’est la marque fêtée qui fait des cadeaux.

L’anniversaire d’une marque, ce n’est pas comme l’anniversaire d’une personne. C’est la fêtée qui fait des cadeaux. Les anniversaires mémorables sont ceux où la marque fait preuve de grande générosité. Mais attention : ces gestes ne sont pas de simples cadeaux. Ils s’inscrivent dans la logique du don et du contre-don mise en lumière par Marcel Mauss, sociologue et anthropologue français, dans son Essai sur le don. Autrement dit, la marque donne, bien sûr, mais pour que l’anniversaire dépasse le chiffre et sert quelque chose de plus grand : nourrir le lien, renforcer l’appartenance, créer du sens. Le véritable cadeau, c’est la relation qui se tisse avec les consommateurs. Et c’est là que réside la valeur d’un anniversaire de marque.

10 ans de savoirs en cadeau

Pour ses 10 ans, Perrier Jablonski a offert à ses abonnés un cadeau spécial : l’accès à son Corpus. Pendant 72 heures, nos plus fidèles lecteurs ont pu explorer notre coffre-fort de connaissances regroupant 4 200 diapositives, 200 articles, 7 heures de vidéos et 20 outils stratégiques. C’était notre façon à nous de dire merci, en faisant ce que nous faisons de mieux depuis dix ans : créer et partager des savoirs pour inspirer des organisations plus créatives et plus courageuses.

Vous avez manqué l’accès exclusif au Corpus? Pas de panique. Un samedi sur deux, on vous partage des bouchées choisies de notre corpus de connaissances, directement dans votre boîte courriel. Vous n’avez qu’à vous inscrire ici.

Profitez en bien et… bonne fête Perrier Jablonski!

Sous des airs de résilience collective, nous avons l’impression d'apprivoiser ce moment suspendu. En cet instant, un milliard de terriens sont chez eux. Assignés à résidence. Forcés à rester. Nous, les êtres du mouvement perpétuel! Mais qu’allons-nous devenir?

Le changement a toujours obsédé les philosophes. Panta Rhei — tout s’écoule, résumait Héraclite, un des premiers d’entre eux. On ne peut pas arrêter un ruisseau qui court. Entre un pas et le suivant, tout a changé : l’eau n’est plus la même, le lit de la rivière a changé... tout. Le temps est impossible à arrêter, et tout change tout le temps.

Le mouvement a toujours obsédé les scientifiques. En 1610, Galilée va tourner sa lunette vers les étoiles et prouver le mouvement de la Terre, s'imposant comme l'arbitre documenté des philosophes : oui, le changement est permanent. Nous bougeons sans cesse. Nous changeons sans cesse.

Depuis le changement est devenu une vertu, le mouvement une qualité. Le langage a entériné cette vision dans des champs lexicaux sans équivoque. Le mouvement, c’est le bien : être mobile, être agile, être en croissance... alors que l’immobilité est une tare : stagner, plafonner, figer...

En philosophe courageux, François Xavier Bellamy s’est permis une intervention subtile dans cette réflexion: certes, nous bougeons, mais nous bougeons grâce aux points fixes. La rivière s'écoule... du point de vue de la rive. Il convient alors de définir des points fixes afin de comprendre notre mouvement. Bellamy a baptisé son essai « Demeure ». Demeure comme « la maison », « le foyer », le point fixe par excellence choisi par les humains, l’endroit où les êtres mouvants que nous sommes atterrissent pour se reposer. La demeure, c’est l'endroit où l'on reste, où l’on se pose, où l'on se dépose. La demeure, c’est le lieu du mouvement à l'arrêt.

Nous sommes donc forcés à demeurer. Nous ne vivons pas cette sentence également. On ne vit pas cette retraite de la même manière à cinq ou seul, en couple ou avec un chien, à la campagne ou en ville. Mais tous, nous restons. Or, le mouvement continue, et alors même que le mouvement vers l'extérieur est devenu impossible, il continue de se faire vers l'intérieur. Nous errons. Nous vaquons à nos occupations. Vaquer partage son étymologie avec les vacances. Occupé ou pas, votre cerveau est en vacances. Et vaquer — vacare — veut dire à la fois être inoccupé, oisif... et être libre.

Une demeure à occuper, un cerveau à occuper. Que va-t-il se passer ? Notre cerveau va meubler.

Les recherches scientifiques ont démontré que notre cerveau a plusieurs manières de fonctionner. Il utilise deux types de circuits.

Un circuit opérationnel, utilisé quotidiennement au travail : notre cortex préfrontal oriente notre attention vers ce qui compte, il planifie l’étape suivante, il utilise notre mémoire de travail pour résoudre des problèmes, pour détecter des erreurs potentielles qui nous empêcheraient d’atteindre nos objectifs. Or, ce circuit puise dans une réserve de dopamine qui finit par s’épuiser. Nous avons alors besoin d'une pause pour « recharger les batteries ». Et nous voilà au repos. Mais... Quand notre cerveau se repose, il est paradoxalement plus actif que quand nous le faisons travailler. Il active un second circuit.

Le circuit par défaut est un circuit activé quand nous ne faisons rien. Certains d’entre nous détestent ce “mode” et font tout pour l’éviter, en se remplissant de tâches opérationnelles. Or il se cache une richesse incroyable dans cet état précis. Trois zones de notre cerveau sont alors activées : la première est la visualisation de ce qui nous concerne nous, comme une réflexion sur soi-même. La deuxième est la mémoire autobiographique, on se rappelle de ce que nous avons été. La troisième active la capacité de se projeter, ainsi qu'une capacité d’empathie. Ce mélange est explosif de créativité. Soudain, vous vous souvenez de cet autre vous qui dort dans votre âme, qui voulait être musicien ou jardinier. Vous vous projetez en un vous-même amélioré, celui que vous désirez réellement être. Vous vous voyez “à la troisième personne” et vous êtes en empathie avec ce personnage que l’opérationnel a maltraité tout ce temps.

Cela explique pourquoi les grandes décisions de notre vie sont prises quand on est en vacances, quand on est ailleurs, partis. Or, ce n'est pas le lieu qui compte : c'est le repos. Demeurés que nous sommes. Nous sommes privés de routine. Notre circuit opérationnel est déboussolé. Passée la fatigue provoquée par la recherche d’un nouveau fonctionnement acceptable pour notre cerveau routinier, nous entrons dans une phase d’ataraxie, de repos de l’âme.

Nous sommes demeurés, enfermés chez nous, privés de mouvement. Les petits robots bien programmés que nous étions passent en mode “veille”. Un mode infiniment plus créatif, plus bienveillant, plus en phase avec un soi qui dormait, occupé à faire bien d’autres choses. Même s’il est inconfortable pour certains, le circuit par défaut va vous faire sortir de vous-mêmes. Vous y verrez le robot en panne et vidé de dopamine. Vous y verrez surtout l’enfant rêveur que vous avez été, et qui n’attend qu’une paire de bras rassurants : les vôtres.

Le demeuré que vous êtes va libérer une meilleure version de lui-même, une version nouvelle.

Nous vivons un grand moment. Privés de sortie, empêchés de collectif, nous participons à une révolution majeure, comme un printemps intérieur.

Et vous savez quoi? Ça va bien aller.

Découvrez la suite de cette réflexion avec Les devenants.

La nature est bien faite. Pour que notre accouchement soit possible, elle nous a dotés d’un petit cerveau déconnecté à la naissance. 100 milliards de neurones débranchés, seuls, inutiles. Ainsi, notre petite tête peut se faufiler dans le bassin de notre maman... Et nous voyons le jour. Le prix à payer? Un petit corps fragile et incompétent. Impossible de manger, de se déplacer, de comprendre quoi que ce soit. Aucune autre femelle de la création ne voudrait d’un bébé aussi incapable. Bref. Nous naissons seuls et nuls.

Et puis… quinze ans plus tard, chacun de nos 100 milliards de neurones gère 10 000 connexions. Un million de milliards de connexions en tout! Un ado de 15 ans a plus de connexions dans le cerveau qu’il y a d’étoiles dans la Voie lactée. De zéro à quinze ans, notre cerveau évolue à la vitesse vertigineuse de 2.5 millions de connexions par seconde. L'évolution continue, mais ralentit à l'âge adulte. On a même observé de nouvelles connexions se créer chez les personnes âgées et actives. Là, en lisant ce texte. Plus tôt, en regardant dehors. Plus tard, en jasant avec votre conjoint… Ces connexions se construisent sans que vous n’ayez rien à faire.

Le bébé impotent est devenu un adulte capable de tout. Comment donc se crée ce réseau infini de connexions? C’est Albert Jacquard qui nous en apporte la réponse : nous devenons par la rencontre.

D'abord, nous naissons d’une rencontre. « Il faut être cinq pour faire un enfant », explique habilement l'immense biologiste, généticien et humaniste français décédé en 2013 . Une femme, un homme, un ovule, un spermatozoïde… et le hasard. Nous sommes le fruit du hasard et d’une rencontre. Et le hasard des rencontres va faire le reste.

Dès notre naissance, nous ne cessons de rencontrer. Nous rencontrons l’odeur rassurante de notre maman. Nous rencontrons la lumière du jour. Nous rencontrons des ombres, des voix sourdes. Puis son frère ou sa soeur, le chat de la famille, sa chambre, quelques peluches dans son lit. Puis nous rencontrons des couleurs, des chansons, des jeux. Nous rencontrons par tous nos sens. Nous rencontrons des textures, des sons, des formes, des odeurs, des goûts. Nous rencontrons des livres, nous rencontrons des amis, nous rencontrons des inconnus. Nous rencontrons des joies, des peines, nous rencontrons des douleurs, des mots rassurants. Mais que faisons-nous de ces rencontres? Que bâtissent-elles en nous?

Au fil de ces expériences se dépose au fond de nous un sédiment : la conscience. La psychologue Jeanne Siaud Facchin explique qu’on avance dans la vie en se construisant par petites couches successives. Nos expériences s’accumulent et constituent ce qui va devenir notre conscience. Une sorte d’équilibre entre ce que nous sommes déjà et ce que le monde attend de nous. Nous faisons le tri de ce qui va devenir un morceau de code de notre programme interne. Au coeur du réacteur : le sensoriel. Notre « oignon » de conscience n’est là que pour protéger un noyau plus précieux, plus émotif. Ces couches protègent ce qui nous importe le plus : être aimé. Le Dr. Siaud Facchin ajoute « on se raconte une histoire pour vivre avec sa propre histoire sans savoir que c’est une histoire ». Et Nancy Huston de résumer brillamment « nous fabulons en toute innocence. »

Nous sommes nés pour rencontrer. On rencontre tout, sans arrêt. De ces rencontres, et par un processus mystérieux, notre cerveau se compose sa propre histoire, sa conscience. Le récit est irrépressible. On se rencontre, on se raconte.

Mais nous rencontrons aussi Van Gogh, Dany Laferrière ou Pythagore. Au fil de notre histoire, de notre culture ou de nos goûts, nous rencontrons Lance Armstrong, Antonine Maillet, Kurt Cobain, Maria Callas ou Jésus… Des bribes d’eux viennent se déposer en nous. Nous portons d’autres consciences, et nous héritons des rencontres qu’eux-mêmes ont faites. Tels des neurones, nous sommes nous-mêmes un réseau de rencontres interconnectées, impossible à démêler, infini.

Les philosophes grecs du Vᵉ avant J.C. avaient inventé le concept du noûs, la forme la plus évoluée de l'intelligence. Les définitions ont pu varier de Platon à Anaxagore, mais le noûs était une sorte de pensée universelle en chacun nous, une connaissance absolue, transcendantale, divine… ce que nous pourrions nommer l’âme. Pythagore avant eux avait évoqué que son noûs — son âme — lui était parvenu par réincarnations successives, nommant ainsi une multitude de figures intellectuelles ou divines par lesquelles son âme serait passée pendant 216 ans. Un noûs comme une âme collective, nourrie de tout un chacun.

C’est ainsi que nous naissons. Seul. Incompétent. Puis nous devenons des devenants. Nous devenons en rencontrant le monde par nos sens, en rencontrant nos contemporains, en rencontrant des morts illustres, aussi. En devenant, nous nourrissons une âme en nous, le noûs. La forme la plus évoluée, la plus collective, la plus universelle de notre intelligence. En lisant ceci, en écoutant cela, en jouant avec nos enfants, en faisant la cuisine, en savourant ce filet d'air frais qui rentre par la porte patio, en grattant une guitare ou en caressant un piano, en lisant, en peignant, et jardinant, nous rencontrons à nouveau le monde. Nous savions que cette vie n'avait pas de sens, que nous méritions un nouveau départ. Le voici. Un départ arrêté, suspendu.

En vous étonnant d'un rien, en vous émerveillant de tout, vous devenez. En devenant, vous fabriquez cette âme qui ira nourrir d’autres âmes, ici, ailleurs, maintenant ou dans un siècle. Alors où que vous soyez, devenez.

On dit que la politique municipale est « la plus concrète », « la plus proche ». C’est vrai, dans un sens très littéral. On croise son maire ou sa mairesse à l’épicerie. On passe devant l’hôtel de ville. Mais cette proximité crée une illusion. Car ce n’est pas parce qu’on est proche… que l’on comprend mieux ce qui s’y passe.

Chez Perrier Jablonski, on travaille depuis de nombreuses années avec des municipalités de différentes tailles et niveaux – de Montréal à Terrebonne en passant par la région Chaleur (Nouveau-Brunswick) ou encore l’arrondissement CDG-NDG – et notre collègue Alex y joue un rôle clé. Il est ethnographe. Il s’intéresse aux comportements, aux perceptions, aux dynamiques cachées entre les citoyens et les élus.

Et dans sa vie perso ? Il écoute les conseils municipaux des villes proches de lui… pour le fun. Oui, pour le plaisir et la curiosité d’observer et de comprendre les comportements entre les citoyens. Je l’ai donc interrogé pour répondre aux question suivantes : comment mieux outiller les villes pour comprendre vraiment leurs citoyens ? Et comment l’ethnographie peut-elle devenir un levier d’action concret, là où les sondages, les consultations publiques et les séances des conseils municipaux atteignent leurs limites ?

Tu dis que le monde municipal est paradoxal. Pourquoi ?

Parce qu’il est à la fois invisible et omniprésent. C’est le palier de gouvernement le plus accessible : tu peux interpeller ton maire en pleine rue, ou même t’inscrire à la période de questions du conseil. Et pourtant, dans les faits, très peu de citoyens s’y intéressent. Et ceux qui s’y intéressent, souvent, ne comprennent pas bien comment ça fonctionne. On voit une proximité spatiale… mais une distance cognitive. Et ça crée des décalages assez puissants. Les citoyens pensent connaître leur municipalité, mais quand on gratte un peu, on découvre une connaissance très partielle, souvent biaisée ou émotive. Ce n’est pas un jugement : c’est un fait.

Et du côté des élus, ce biais existe aussi ?

Complètement. Les élus vivent un phénomène que j’appelle le « biais du centre d’appel ». Ils reçoivent le plus souvent, de la part des citoyens, des critiques, des plaintes et des doléances. Rarement des félicitations. Très peu de gens se déplace au conseil municipal pour dire : « Bravo, la rue a été bien déneigée cette semaine ». Résultat, les élus développent une vision partielle — et souvent pessimiste — de leur population.

Et comme les élus sont des gens issus du citoyen ordinaire, ils apportent avec eux leurs propres perceptions, leurs propres “blessures” civiques. Beaucoup d’élus municipaux que j’ai rencontrés sont entrés en politique parce qu’un enjeu les a touchés personnellement — un terrain mal géré, une école déplacée, un développement contesté. C’est souvent un point de friction qui déclenche l’engagement, pas une vocation « générale ».

Tu parles souvent d’illusion de connaissance citoyenne. C’est-à-dire ?

Je donne toujours cet exemple issu d’un de nos mandats avec la ville de Montréal : on demande à des citoyens s’ils connaissent la politique municipale. Ils disent oui. Mais en entrevue, quand je leur demande le nom de leur maire d’arrondissement, ils répondent un député provincial. Donc ils croient savoir. Mais ils ne savent pas. Et c’est là que l’ethnographie devient précieuse.

Justement, c’est quoi le rôle de l’ethnographie ?

C’est une méthode. On écoute. On regarde. On entre dans le quotidien des gens pour comprendre ce qu’ils perçoivent, ce qu’ils vivent. Une entrevue semi-dirigée d’une heure m’en dit plus qu’un sondage à 10 000 répondants. Parce qu’on peut gratter. Aller au-delà de la première réponse. Chercher les contradictions. Et ça, c’est de l’or pour construire des stratégies solides. En se basant sur ce que les gens pensent réellement — et non pas ce qu’ils pensent savoir — on élabore et on met en oeuvre des stratégies plus justes.

Et vous ne parlez pas à tout le monde ?

Non, on travaille avec ce qu’on appelle des usagers extrêmes. Ce sont des gens qui interagissent de manière atypique avec le système — très fort, très peu, très mal, ou très bien. Ce n’est pas représentatif au sens statistique, mais c’est super éclairant. On cherche les écarts, les angles morts.

Par exemple, on a rencontré un citoyen qui assiste à toutes les séances du conseil depuis dix ans, mais qui n’a jamais utilisé le site Web de la ville. À l’inverse, une jeune mère très bien informée suit tout sur un groupe Facebook de quartier, sans jamais passer par les canaux officiels. Ces deux profils différents nous aident à comprendre ce qui bloque, ce qui marche… et où on doit creuser.

Et les méthodes classiques, comme les sondages ou consultations citoyennes, ça fonctionne encore ?

Oui… avec des limites. Le sondage te dit ce que les gens pensent qu’ils pensent. L’entrevue te montre ce qu’ils font réellement. Et surtout, beaucoup de sondages reposent sur des questions d’intention — Voteriez-vous ? Participeriez-vous ? — qui n’ont pas beaucoup de valeur prédictive. Ces réponses sont souvent trop fragiles pour fonder une stratégie.

Quant aux consultations publiques, si elles ne sont pas préparées en amont, elles deviennent du bruit. On entend tout, mais on ne comprend rien. Ce qu’on recommande : faire des entrevues d’abord, puis consulter, avec un cadre clair et une lecture comportementale solide. L’anthropologie permet cette analyse fine des comportements — chose que les élus n’ont pas toujours le temps de faire, ni les ressources pour se faire bien accompagner.

Et je ne suis pas le seul à le penser. Dans le documentaire récent Qui veut encore faire de la politique ? (Radio-Canada), plusieurs élus municipaux — dont Régis Labeaume, ex-maire de Québec — partagent ce constat : les consultations classiques ne suffisent plus. Ce documentaire mérite d’être vu par tous ceux qui veulent comprendre la politique locale… de l’intérieur.

Tu observes aussi les conseils municipaux pour le plaisir. Sérieux ?

(Rires) Oui, vraiment. J’ai commencé parce qu’un enjeu environnemental touchait le lac où je vis. Je me suis mis à écouter les séances pour comprendre comment les décisions se prenaient. Et puis je me suis découvert une fascination pour la période de questions. Ce n’est pas juste une formalité : c’est un moment brut, authentique, où les citoyens s’expriment. Tu y vois des dynamiques incroyables. De la tension, du malaise, de la lucidité parfois. J’appelle ça un focus group non sollicité. C’est une mine d’or pour comprendre les profils citoyens, qu’on a créés chez Perrier Jablonski pour nos mandats municipaux.

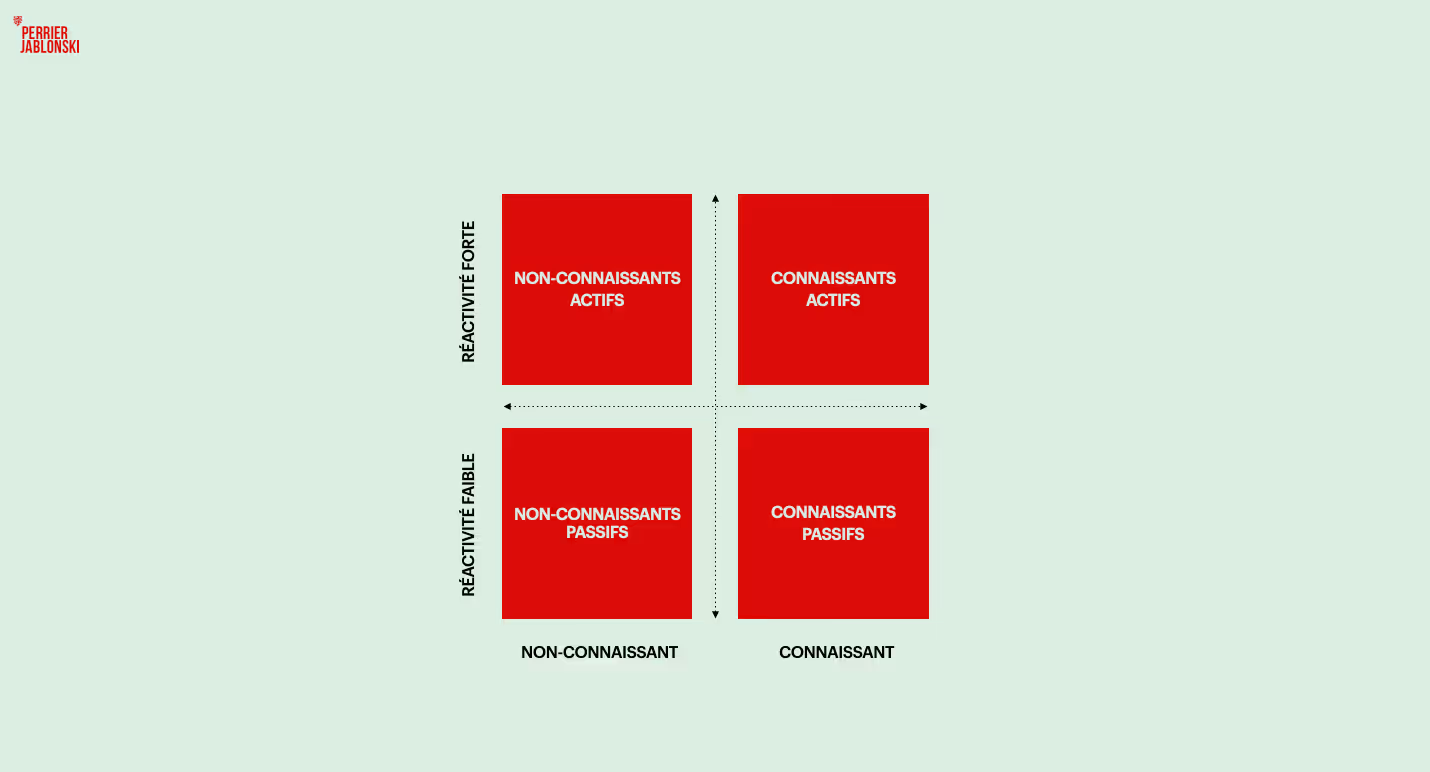

Justement, parle-nous de ces profils citoyens.

Chez Perrier Jablonski, nous avons collaboré avec une dizaine de municipalités québécoises, comme Saint-Jean-Sur-Richelieu, Beaconsfield et Laval — et réalisés plus d’une centaine d’entrevues avec des élus, équipes municipales et citoyens. Cela nous a permis de développer ce qu’on appelle la matrice de la responsabilisation citoyenne. Elle repose sur deux variables : le niveau de connaissance du fonctionnement municipal, et le niveau de réactivité face aux enjeux. Ça donne quatre grands profils :

- Les non-connaissants actifs,

- les non-connaissants passifs,

- les connaissants actifs,

- les connaissants passifs.

Par exemple, le non-connaissant actif est une personne engagée, souvent bruyante, qui agit avec une compréhension floue des règles et du fonctionnement municipal. À l’inverse, le connaissant passif connaît très bien le fonctionnement municipal, mais ne participe quasiment jamais. Pas par désintérêt, mais par prudence ou scepticisme. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas des personas. Ce sont des profils comportementaux. Et ça nous permet de bâtir des stratégies ciblées.

C’est quoi la différence avec les personas ?

Les personas sont utiles pour raconter une histoire. Ils sont basés sur la socio-démographie : Ginette, 64 ans, retraitée, donc “engagée”. Mais non, pas forcément. L’engagement ne dépend ni de l’âge ni du revenu. Il dépend du vécu, de la perception, de la réactivité face aux enjeux locaux. C’est ce que nos profils permettent de révéler. Ils ne racontent pas une fiction : ils servent à comprendre, puis à agir sur les comportements citoyens.

Tu peux nous donner un exemple de découverte faite lors d’un mandat municipal ?

Pour une grande ville québécoise, on a réalisé un mandat pour mieux rejoindre les citoyens issus de l’immigration. À première vue, tout le monde pensait que la langue était le principal obstacle. Mais après nos recherches et entrevues, on a constaté que plus de 90 % des citoyens de cette ville étaient capables de soutenir une conversation en français. Ce n’était pas un enjeu de compréhension, c’était plutôt un enjeu d’accès et d’intérêt.

Ces citoyens n’étaient pas contre la ville, ni fermés à l’information : ils étaient tout simplement non-connaissants passifs. Notre objectif, c’était donc de les faire évoluer le plus possible vers un profil connaissant actif. Et les leviers sont les mêmes, peu importe l’origine culturelle : il faut créer un sentiment d’appartenance à la municipalité, et diffuser les messages municipaux au bon endroit, au bon moment — en s’appuyant sur une compréhension des citoyens aussi fine et objective que possible.

Je cite souvent un célèbre anthropologue américain :

Les découvertes ethnographiques ne sont pas exceptionnelles, elles sont seulement particulières.

Clifford Geertz

En discutant avec Alex, j’ai réalisé à quel point on confond souvent proximité et connaissance. Moi-même, je croyais avoir une bonne idée de la politique municipale — jusqu’à ce qu’on parle de biais, de profils citoyens, d’usagers extrêmes. Ce que j’en retiens, c’est que comprendre les citoyens, ce n’est pas leur poser une question une fois : c’est aller voir ce qui se répète, ce qui coince, ce qui active ou éteint leur engagement. Et pour ça, l’anthropologie ouvre une porte que les méthodes classiques n’ouvrent pas toujours.