On dit que la politique municipale est « la plus concrète », « la plus proche ». C’est vrai, dans un sens très littéral. On croise son maire ou sa mairesse à l’épicerie. On passe devant l’hôtel de ville. Mais cette proximité crée une illusion. Car ce n’est pas parce qu’on est proche… que l’on comprend mieux ce qui s’y passe.

Chez Perrier Jablonski, on travaille depuis de nombreuses années avec des municipalités de différentes tailles et niveaux – de Montréal à Terrebonne en passant par la région Chaleur (Nouveau-Brunswick) ou encore l’arrondissement CDG-NDG – et notre collègue Alex y joue un rôle clé. Il est ethnographe. Il s’intéresse aux comportements, aux perceptions, aux dynamiques cachées entre les citoyens et les élus.

Et dans sa vie perso ? Il écoute les conseils municipaux des villes proches de lui… pour le fun. Oui, pour le plaisir et la curiosité d’observer et de comprendre les comportements entre les citoyens. Je l’ai donc interrogé pour répondre aux question suivantes : comment mieux outiller les villes pour comprendre vraiment leurs citoyens ? Et comment l’ethnographie peut-elle devenir un levier d’action concret, là où les sondages, les consultations publiques et les séances des conseils municipaux atteignent leurs limites ?

Tu dis que le monde municipal est paradoxal. Pourquoi ?

Parce qu’il est à la fois invisible et omniprésent. C’est le palier de gouvernement le plus accessible : tu peux interpeller ton maire en pleine rue, ou même t’inscrire à la période de questions du conseil. Et pourtant, dans les faits, très peu de citoyens s’y intéressent. Et ceux qui s’y intéressent, souvent, ne comprennent pas bien comment ça fonctionne. On voit une proximité spatiale… mais une distance cognitive. Et ça crée des décalages assez puissants. Les citoyens pensent connaître leur municipalité, mais quand on gratte un peu, on découvre une connaissance très partielle, souvent biaisée ou émotive. Ce n’est pas un jugement : c’est un fait.

Et du côté des élus, ce biais existe aussi ?

Complètement. Les élus vivent un phénomène que j’appelle le « biais du centre d’appel ». Ils reçoivent le plus souvent, de la part des citoyens, des critiques, des plaintes et des doléances. Rarement des félicitations. Très peu de gens se déplace au conseil municipal pour dire : « Bravo, la rue a été bien déneigée cette semaine ». Résultat, les élus développent une vision partielle — et souvent pessimiste — de leur population.

Et comme les élus sont des gens issus du citoyen ordinaire, ils apportent avec eux leurs propres perceptions, leurs propres “blessures” civiques. Beaucoup d’élus municipaux que j’ai rencontrés sont entrés en politique parce qu’un enjeu les a touchés personnellement — un terrain mal géré, une école déplacée, un développement contesté. C’est souvent un point de friction qui déclenche l’engagement, pas une vocation « générale ».

Tu parles souvent d’illusion de connaissance citoyenne. C’est-à-dire ?

Je donne toujours cet exemple issu d’un de nos mandats avec la ville de Montréal : on demande à des citoyens s’ils connaissent la politique municipale. Ils disent oui. Mais en entrevue, quand je leur demande le nom de leur maire d’arrondissement, ils répondent un député provincial. Donc ils croient savoir. Mais ils ne savent pas. Et c’est là que l’ethnographie devient précieuse.

Justement, c’est quoi le rôle de l’ethnographie ?

C’est une méthode. On écoute. On regarde. On entre dans le quotidien des gens pour comprendre ce qu’ils perçoivent, ce qu’ils vivent. Une entrevue semi-dirigée d’une heure m’en dit plus qu’un sondage à 10 000 répondants. Parce qu’on peut gratter. Aller au-delà de la première réponse. Chercher les contradictions. Et ça, c’est de l’or pour construire des stratégies solides. En se basant sur ce que les gens pensent réellement — et non pas ce qu’ils pensent savoir — on élabore et on met en oeuvre des stratégies plus justes.

Et vous ne parlez pas à tout le monde ?

Non, on travaille avec ce qu’on appelle des usagers extrêmes. Ce sont des gens qui interagissent de manière atypique avec le système — très fort, très peu, très mal, ou très bien. Ce n’est pas représentatif au sens statistique, mais c’est super éclairant. On cherche les écarts, les angles morts.

Par exemple, on a rencontré un citoyen qui assiste à toutes les séances du conseil depuis dix ans, mais qui n’a jamais utilisé le site Web de la ville. À l’inverse, une jeune mère très bien informée suit tout sur un groupe Facebook de quartier, sans jamais passer par les canaux officiels. Ces deux profils différents nous aident à comprendre ce qui bloque, ce qui marche… et où on doit creuser.

Et les méthodes classiques, comme les sondages ou consultations citoyennes, ça fonctionne encore ?

Oui… avec des limites. Le sondage te dit ce que les gens pensent qu’ils pensent. L’entrevue te montre ce qu’ils font réellement. Et surtout, beaucoup de sondages reposent sur des questions d’intention — Voteriez-vous ? Participeriez-vous ? — qui n’ont pas beaucoup de valeur prédictive. Ces réponses sont souvent trop fragiles pour fonder une stratégie.

Quant aux consultations publiques, si elles ne sont pas préparées en amont, elles deviennent du bruit. On entend tout, mais on ne comprend rien. Ce qu’on recommande : faire des entrevues d’abord, puis consulter, avec un cadre clair et une lecture comportementale solide. L’anthropologie permet cette analyse fine des comportements — chose que les élus n’ont pas toujours le temps de faire, ni les ressources pour se faire bien accompagner.

Et je ne suis pas le seul à le penser. Dans le documentaire récent Qui veut encore faire de la politique ? (Radio-Canada), plusieurs élus municipaux — dont Régis Labeaume, ex-maire de Québec — partagent ce constat : les consultations classiques ne suffisent plus. Ce documentaire mérite d’être vu par tous ceux qui veulent comprendre la politique locale… de l’intérieur.

Tu observes aussi les conseils municipaux pour le plaisir. Sérieux ?

(Rires) Oui, vraiment. J’ai commencé parce qu’un enjeu environnemental touchait le lac où je vis. Je me suis mis à écouter les séances pour comprendre comment les décisions se prenaient. Et puis je me suis découvert une fascination pour la période de questions. Ce n’est pas juste une formalité : c’est un moment brut, authentique, où les citoyens s’expriment. Tu y vois des dynamiques incroyables. De la tension, du malaise, de la lucidité parfois. J’appelle ça un focus group non sollicité. C’est une mine d’or pour comprendre les profils citoyens, qu’on a créés chez Perrier Jablonski pour nos mandats municipaux.

Justement, parle-nous de ces profils citoyens.

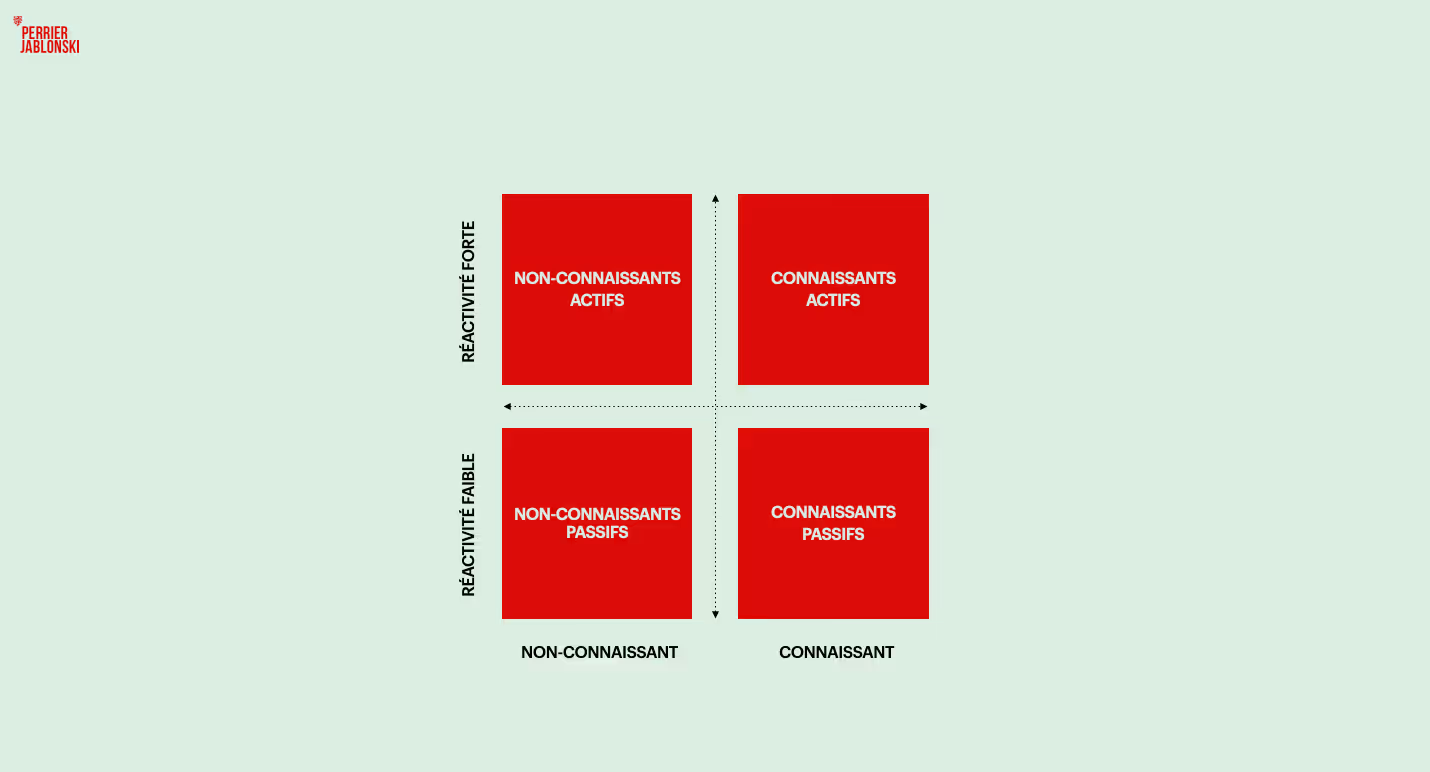

Chez Perrier Jablonski, nous avons collaboré avec une dizaine de municipalités québécoises, comme Saint-Jean-Sur-Richelieu, Beaconsfield et Laval — et réalisés plus d’une centaine d’entrevues avec des élus, équipes municipales et citoyens. Cela nous a permis de développer ce qu’on appelle la matrice de la responsabilisation citoyenne. Elle repose sur deux variables : le niveau de connaissance du fonctionnement municipal, et le niveau de réactivité face aux enjeux. Ça donne quatre grands profils :

- Les non-connaissants actifs,

- les non-connaissants passifs,

- les connaissants actifs,

- les connaissants passifs.

Par exemple, le non-connaissant actif est une personne engagée, souvent bruyante, qui agit avec une compréhension floue des règles et du fonctionnement municipal. À l’inverse, le connaissant passif connaît très bien le fonctionnement municipal, mais ne participe quasiment jamais. Pas par désintérêt, mais par prudence ou scepticisme. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas des personas. Ce sont des profils comportementaux. Et ça nous permet de bâtir des stratégies ciblées.

C’est quoi la différence avec les personas ?

Les personas sont utiles pour raconter une histoire. Ils sont basés sur la socio-démographie : Ginette, 64 ans, retraitée, donc “engagée”. Mais non, pas forcément. L’engagement ne dépend ni de l’âge ni du revenu. Il dépend du vécu, de la perception, de la réactivité face aux enjeux locaux. C’est ce que nos profils permettent de révéler. Ils ne racontent pas une fiction : ils servent à comprendre, puis à agir sur les comportements citoyens.

Tu peux nous donner un exemple de découverte faite lors d’un mandat municipal ?

Pour une grande ville québécoise, on a réalisé un mandat pour mieux rejoindre les citoyens issus de l’immigration. À première vue, tout le monde pensait que la langue était le principal obstacle. Mais après nos recherches et entrevues, on a constaté que plus de 90 % des citoyens de cette ville étaient capables de soutenir une conversation en français. Ce n’était pas un enjeu de compréhension, c’était plutôt un enjeu d’accès et d’intérêt.

Ces citoyens n’étaient pas contre la ville, ni fermés à l’information : ils étaient tout simplement non-connaissants passifs. Notre objectif, c’était donc de les faire évoluer le plus possible vers un profil connaissant actif. Et les leviers sont les mêmes, peu importe l’origine culturelle : il faut créer un sentiment d’appartenance à la municipalité, et diffuser les messages municipaux au bon endroit, au bon moment — en s’appuyant sur une compréhension des citoyens aussi fine et objective que possible.

Je cite souvent un célèbre anthropologue américain :

Les découvertes ethnographiques ne sont pas exceptionnelles, elles sont seulement particulières.

Clifford Geertz

En discutant avec Alex, j’ai réalisé à quel point on confond souvent proximité et connaissance. Moi-même, je croyais avoir une bonne idée de la politique municipale — jusqu’à ce qu’on parle de biais, de profils citoyens, d’usagers extrêmes. Ce que j’en retiens, c’est que comprendre les citoyens, ce n’est pas leur poser une question une fois : c’est aller voir ce qui se répète, ce qui coince, ce qui active ou éteint leur engagement. Et pour ça, l’anthropologie ouvre une porte que les méthodes classiques n’ouvrent pas toujours.

Ce qu'il faut retenir

La politique municipale n’est réellement de proximité que si elle repose sur une vraie connaissance de la population. Les biais citoyens et politiques nuisent à l’efficacité des relations. L’ethnographie permet de mieux comprendre qui sont les citoyens, comment ils réagissent et comment les mobiliser. C’est un outil stratégique puissant — surtout quand on remplace les stéréotypes par des profils réels. Et c’est souvent la première étape pour faire fonctionner, pour vrai, la politique de proximité.

Chloé est chargée de projets chez Perrier Jablonski. Avec un parcours marqué par la gestion de projets marketing et la communication, elle aime faire le lien entre les idées et l’action. Elle coordonne l’expérience client, supervise les projets de A à Z et contribue à la communication de la firme.

subject

Bibliographie et références de l'article

- Clifford Geertz (1998, p. 16). La description dense. Enquête 6 | 1998. URL : http://journals.openedition.org/enquete/1443 ; DOI : 10.4000/1443

L'I.A. a pu contribuer à cet article. Voyez comment.

- Nous utilisons parfois des outils de LLM (Large Language Models) tels que Chat GPT, Claude 3, ou encore Sonar, lors de nos recherches.

- Nous pouvons utiliser les outils de LLM dans la structuration de certains exemples

- Nous pouvons utiliser l'IA d'Antidote pour la correction ou la reformulation de certaines phrases.

- ChatGPT est parfois utilisé pour évaluer la qualité d'un article (complexité, crédibilité des sources, structure, style, etc.)

- Cette utilisation est toujours supervisée par l'auteur.

- Cette utilisation est toujours éthique :

- Elle est transparente (vous êtes prévenus en ce moment-même),

- Elle est respectueuse des droits d'auteurs — nos modèles sont entraînés sur nos propres contenus, et tournent en local lorsque possible et/ou nécessaire.

grid_view

Tableau de bord

no_photography

La vignette est manquante

done

Cet article est final.

spellcheck

Cet article est en relecture.

rule

Cet article a été remis à Gaëtan

badge

Cet article est encore dans les mains de l'équipe.

psychology

Cet article est un projet.

psychology

Cet article n'a pas de statut!

sell

Édito

Ethnographie

sell

Aucun sujet sélectionné!

image

image

Il n'y a pas d'image HERO!

subject

Il n'y a pas de teaser!

photo_size_select_small

photo_size_select_small

Il n'y a aucune vignette!

hdr_auto

hdr_auto

Il n'ya a pas d'introduction!

copyright

Pas de légende d'illustration

copyright

Légende :

Alex, expert en sciences comportementales et Chloé, chargée de projets marketing.

.avif)

.avif)