SAAQclic devait coûter 638 millions de dollars. La facture dépasse aujourd'hui le milliard. Le système a été lancé en février 2023 alors que les tests n'étaient même pas terminés. Des concessionnaires ne pouvaient plus livrer de véhicules. Des citoyens ne pouvaient plus renouveler leur permis. La vérificatrice générale a été limpide : coûts trois fois plus élevés, tests non complétés, informations cachées au conseil d'administration. Et le nouveau système s'est révélé moins performant que l'ancien.

Un échec sur toute la ligne. Et pourtant, personne ne s'en étonne vraiment.

On reconnaît le scénario parce qu'on l'a déjà vu. En 2016, le gouvernement fédéral lançait Phénix, un système de paie censé remplacer d'un seul coup des dizaines de systèmes pour 309 millions de dollars. Neuf ans et quatre milliards plus tard, il reste 300 000 erreurs de paie non résolues. Le vérificateur général du Canada a qualifié le projet d'« échec incompréhensible ». Et le système s'est révélé moins efficace que celui de quarante ans qu'il venait remplacer.

Et si on sort de l'informatique, le pattern tient toujours. En santé, le Québec en est à sa quatrième restructuration majeure en vingt ans. Chaque fois, on refond les structures, on centralise, on fusionne. Chaque fois, les mêmes critiques reviennent. Santé Québec regroupe aujourd'hui 330 000 employés sous un seul employeur. Après un an, les syndicats parlent de « chaos ». Un responsable syndical résumait : « Ça fait des décennies qu'on répète les mêmes erreurs. Centraliser toujours plus et consulter toujours moins. »

Et ce n'est pas un phénomène québécois. Le privé international accumule les mêmes débris. Nike a investi 400 millions de dollars pour refondre sa chaîne d'approvisionnement d'un coup : 100 millions en ventes perdues, chute de 20 % de l'action en bourse, cinq ans supplémentaires pour remettre le système debout. Lidl, le géant allemand du rabais, a travaillé sept ans sur un système SAP à 580 millions de dollars pour remplacer ses 90 solutions internes par une seule — avant de tout abandonner et de revenir à l'ancien système. Hershey's a raté Halloween 1999 — 100 millions en commandes impossibles à traiter — parce que son nouveau système n'était pas prêt. Revlon n'arrivait plus à fabriquer ni à livrer ses produits après sa migration SAP. Haribo a vu ses tablettes vides et ses ventes chuter de 25 % pour les mêmes raisons. La U.S. Navy a dépensé un milliard de dollars en quatre tentatives de systèmes de paie, sans jamais réussir. Chaque fois, le même réflexe : on jette l'ancien, on conçoit du neuf, on déploie massivement. Chaque fois, le même résultat.

Bref, les virages à 90° vont droit dans le mur. Mais pourquoi donc?

Le pédiatre qui a tout compris

En 1975, un pédiatre américain du nom de John Gall a publié General Systemantics: An Essay on How Systems Work, and Especially How They Fail. Refusé par trente éditeurs, auto-publié, puis réédité trois fois — la dernière sous le titre The Systems Bible. Au cœur du livre, une phrase devenue célèbre sous le nom de « loi de Gall » :

Un système complexe qui fonctionne s'est invariablement développé à partir d'un système simple qui fonctionnait. Un système complexe conçu à partir de zéro ne fonctionne jamais, et on ne peut pas le rafistoler pour qu'il fonctionne. Il faut recommencer avec un système simple qui marche.

Gall — qui était pédiatre, pas consultant en management — avait observé ce phénomène dans les hôpitaux, les administrations, les programmes gouvernementaux. Son exemple le plus savoureux : le hangar de préparation des fusées à Cap Canaveral est si grand qu'il génère son propre climat, incluant des nuages et de la pluie. La structure censée protéger les fusées les arrose.

Sa conclusion : les systèmes complexes ne peuvent pas être « fabriqués ». Ceux qui fonctionnent ont tous évolué à partir de quelque chose de simple qui tenait debout.

Le contre-exemple que tout le monde oublie

À la même époque où SAAQclic s'enfonçait, un autre projet d'État réussissait sous le radar. La SQDC a été mise sur pied en moins d'un an et fonctionnait dès le jour de la légalisation du cannabis en octobre 2018. Réseau de succursales opérationnel, site de vente en ligne fonctionnel, approvisionnement sécurisé. Jean-François Bergeron, responsable de la mise sur pied, a parlé d'un « tour de force ».

Comment ? En ne repartant pas de zéro.

La SQDC a été créée comme filiale de la SAQ. Même infrastructure logistique, même expertise en commerce de détail, mêmes réflexes opérationnels. On a greffé un nouveau mandat sur un système qui fonctionnait déjà. Simple d'abord : une vingtaine de succursales, une centaine de produits. Puis on a construit dessus.

Et la SAQ elle-même est un cas d'école. Quand Gaétan Frigon en prend la présidence en 1998, la société d'État souffre de ce qu'il appellera « la maladie du monopole ». Aucune croissance depuis dix ans. Des succursales fermées le dimanche dans des centres commerciaux où les trente autres commerces sont ouverts.

Frigon n'a pas commandé un grand plan stratégique à une firme de consultation. Il a fait le tour des succursales en Gaspésie, a compté les magasins ouverts le dimanche — trente sur trente et un, le seul fermé étant la SAQ — et il les a ouverts. Six cents emplois de plus. Le dimanche est devenu la deuxième journée de ventes en moins d'un an.

Puis il a enchaîné : circulaires, promotions, paiement par carte de crédit, trois bannières (Classique, Express, Sélection), transformation des vendeurs en « conseillers en vin ». Chaque geste simple, greffé sur ce qui fonctionnait déjà. En quatre ans, la SAQ est passée de hors palmarès à troisième entreprise la plus admirée des Québécois.

Son message aux troupes : « Si on veut que nos clients n'appellent pas à la privatisation, soyons les meilleurs. »

Le privé québécois connaît le même principe, même s'il ne cite pas Gall. Desjardins perdait 80 000 membres en cinq ans et traînait au huitième rang en satisfaction client parmi les institutions financières canadiennes. La réponse classique aurait été une refonte technologique massive. Desjardins a plutôt choisi vingt produits prioritaires — ouverture de compte, carte de crédit, renouvellement hypothécaire — et les a numérisés un par un. Cinq ans plus tard : les ventes en ligne sont passées de 25 % à 40 %, quatorze points devant la moyenne canadienne, et le NPS a bondi de onze points. Du huitième rang au deuxième. Nathalie Larue, première vice-présidente, résume l'approche : « Ne jamais isoler le chantier numérique. »

Couche-Tard a suivi la même logique pendant quarante ans. Un seul dépanneur à Laval en 1980. Puis des acquisitions ciblées, digérées une à une — d'abord au Québec, puis au Canada, puis aux États-Unis, puis en Scandinavie, puis en Asie. Chaque marché absorbé avant de passer au suivant. Aujourd'hui : 16 700 magasins dans 27 pays, l'action multipliée par mille. Alain Bouchard n'a jamais tenté de devenir un géant mondial d'un seul coup. Il a construit sur ce qui marchait, encore et encore.

Et Bombardier est peut-être l'exemple le plus spectaculaire. En 2020, l'entreprise frôlait l'écrasement : endettement massif, divisions vendues les unes après les autres, flux de trésorerie négatifs. Éric Martel a pris les commandes avec un plan de redressement sur cinq ans — pas une refonte totale, mais un recentrage progressif : aviation d'affaires d'abord, puis services après-vente, puis défense. Chaque étape construite sur la précédente. En 2025, Bombardier a dépassé tous les objectifs de son plan : 9,55 milliards de revenus, cinquième année consécutive de croissance, un carnet de commandes de 17,5 milliards. Le cas fait désormais l'objet d'études à Harvard et à Columbia. Martel résume : « Nous avons transformé l'entreprise. » Mais il l'a fait morceau par morceau.

Ce que Gall dirait à McKinsey

La loi de Gall est contre-intuitive pour quiconque vend de la transformation. L'ambition dit : « On voit le problème, on a les ressources, on y va. » La loi de Gall répond : « Plus vous concevez grand d'emblée, plus vous avez de chances d'échouer. »

C'est un problème pour les grandes firmes de consultation, dont le modèle d'affaires repose sur la refonte totale. On diagnostique, on recommande un plan en 200 diapositives, on facture des millions, et on laisse le client avec un système complexe conçu à partir de zéro. Exactement ce que Gall dit de ne jamais faire.

Les organisations qui changent vraiment commencent plus petit que ce qui semble confortable. Une habitude. Une réunion. Une décision qui tient. Puis elles construisent dessus. Non pas parce qu'elles manquent d'ambition — mais parce qu'un système qui fonctionne gagne le droit de grandir. Un système qui ne fonctionne pas s'effondre sous son propre poids.

La question que Gall poserait à n'importe quel comité de direction : Quelle est la version la plus simple du changement que vous essayez de faire ?

Si la réponse prend plus de deux phrases, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le système simple.

Jørgen, l’autorité et LEGO

Nous sommes en 2004. LEGO est au bord de la faillite. L’entreprise s’entête depuis près d'une décennie à se renouveler avec des innovations les plus farfelues les unes que les autres. Systèmes électroniques, moteurs et robots, jeux de lumière, blocs pour bébé, vêtements pour enfants, figurines de superhéros et jeux vidéos... bref on s’éloigne des briquettes colorées emboîtables pour surfer sur toutes les dernières tendances pour enfants.

Malheureusement, ces innovations coûtent cher et rapportent peu à LEGO. Pour remédier à la faillite, Jørgen Vig Knudstorp, vice-président aux affaires corporatives, remplace le petit-fils du fondateur, Kjeld Kirk Kristiansen, à la tête de l’entreprise. Il devient ainsi la première personne en dehors de la lignée des Kirk Kristiansen à occuper ce poste. Il faut savoir qu’avant d’arriver chez LEGO, Jørgen avait été consultant chez McKinsey, une boîte de conseil que l’on reconnait généralement pour sa rigueur impitoyable. Sa nomination annonce donc un changement de cap clair : exit les fantaisies créatives et bonjour la discipline financière.

Dès son entrée en poste, Jørgen a un plan clair. Il ordonne d’abord la suspension de la fabrication de nouveaux moules à pièce LEGO : on passe de 13 000 à 6 500 modèles de briquette. Mais c’est lorsqu’il décide de remplacer quelques-uns de ses designers diplômés des meilleures écoles d’Europe par des quidams, sans formation, qu’il surprend tout le monde. Ces nouveaux employés n’ont peut-être pas le bout de papier en poche, mais ils ont un atout sur lequel leurs prédécesseurs ne pouvaient compter : l’obsession de la briquette colorée. Ce sont de vrais utilisateurs du produit, des accros de LEGO.

Ces décisions ne font pas l’unanimité, mais pour Jørgen, c’est évident, il fallait que LEGO revienne à son ADN : être un « jouet pour la création et l’imagination ».

Certains diront que l’attitude de Jørgen ressemble à celle d’un dictateur et c'est normal : il a misé sur son autorité pour imposer la restructuration de LEGO. L'avantage du changement par autorité? La rapidité et le contrôle. Mais attention! Dans des cultures comme la nôtre ou celle des pays scandinaves, l’autorité n’est pas accordée à qui la veut. Il faut savoir bien doser et avoir la légitimité d’agir avec autorité, sans quoi on pourrait assister au désengagement des employés. C’est un fin équilibre sur lequel il faut savoir danser.

Et cette danse, Jørgen en maitrisait bien les pas puisque LEGO est aujourd’hui la marque de jouet pour enfant dont la valeur est la plus importante. L’entreprise vaut maintenant plus de 7 milliards de dollars américains. C'est 10 fois plus que Barbie et 21 fois plus que Hasbro ! Mais rassurez-vous, si l’autorité n'est pas votre tasse de thé, il existe une autre manière d’effectuer un changement et c’est l’influence.

Barbara, l’influence et IKEA

Nous sommes en 2018, Barbara Martin Coppola rejoint les rangs d’IKEA à titre de Chief Digital Officer pour entamer la transformation numérique du géant de l’ameublement. Rappelons-nous bien qu’à l’époque, la mise en marché d’IKEA misait essentiellement sur ses magasins labyrinthiques et son iconique catalogue, qui d’ailleurs, est l’une des publications les plus imprimées dans le monde après la Bible.

Enfin, non seulement Barbara est une femme dans un rôle à prédominance masculine, mais elle est aussi une Espagnole dans une entreprise aux valeurs suédoises assez...austères. Les anecdotes au sujet de la frugalité du PDG d’IKEA, Ingvar Kamprad, sont nombreuses. On peut penser à la fois où il s'est fait refuser l’accès à un Gala de reconnaissance parce qu’il s’y était rendu en transport en commun, ou encore à ses nombreux voyages d’affaires en classe économique, alors que l’homme a les moyens d’avoir un jet privé!

Bref, dans ce contexte, Barbara ne peut se permettre d’agir par autorité, comme l'a fait Jørgen. Elle rapporte même qu’elle se sent observée de près lors des premiers mois de son mandat. Elle les consacre donc à s’intégrer dans la culture de l’entreprise. Une fois le respect et la confiance des employés gagnés, elle entame un important exercice d’influence et de communication en partageant ce qu’elle appelle son « étoile Polaire » : son ambition pour la transformation numérique d’IKEA. Pour Barbara, chaque initiative numérique développée doit contribuer à la vision d’IKEA, c’est-à-dire « offrir un meilleur quotidien au plus de gens possible ».

Barbara se promène donc d’équipe en équipe, de bureau en bureau, ralliant les 160 000 employés d’IKEA, un à un, autour de sa métaphore stellaire. L’étoile Polaire agit également comme un filtre décisionnel à toutes les actions qui sont prises dans le cadre de la transformation numérique. Cela responsabilise et octroie beaucoup d’autonomie aux équipes.

Si l’attitude de Barbara semble s’opposer à celle de Jørgen, c’est parce qu’elle a choisi de rallier les gens autour de sa vision plutôt que de l’imposer. Généralement plus lent et difficile à mettre en place, le changement par influence s’avère souvent plus durable puisqu’il est incarné par les équipes. De plus, son impact au sein d’une organisation est habituellement plus imposant en raison de la forte mobilisation des employés.

Alors... Autorité ou influence?

Jørgen ou Barbara? LEGO ou IKEA? Malheureusement, rien n'est noir ou blanc. Jørgen a dû faire preuve d’influence à certains moments et Barbara d’autorité à d’autres. Il faut voir l'autorité et l'influence comme un continuum sur lequel trouver son X. Et ce X, il dépend de la nature du changement, de la personnalité du gestionnaire qui l’implante et des contraintes de chaque stratégie.

Pour vous aider à y voir plus clair, réfléchissez à votre style de leadership et à votre culture organisationnelle en vous posant les questions suivantes :

- Vous avez la crédibilité et la légitimité d’agir par autorité? Allez-y, mais n’oubliez pas de bien la doser!

- Il y aura beaucoup de résistance au changement ? L’influence sera votre meilleur allié!

- Le changement doit s’opérer rapidement? Mettez-y un peu plus d’autorité pour faire avancer les choses!

- Le changement est important pour l’organisation ? Influencez vos équipes pour les rallier derrière votre vision.

Vos réponses devraient vous indiquer si l’autorité ou l’influence est à privilégier dans votre cas.

Ancrage et frictions

Enfin, même si Jørgen et Barbara ont opté pour des stratégies différentes, les deux ont des ancrages stratégiques alignés sur la vision de leur organisation respective. Chez LEGO, on voulait ramener le jouet à sa fonction « d’outil de création et d’imagination », alors qu’on souhaitait créer une expérience numérique « offrant un meilleur quotidien au plus de gens possible » chez IKEA.

Aussi, les deux gestionnaires ont dû faire face à de la friction et des préoccupations de la part des employés. C’est normal, et c’est même bon signe! Ça veut dire que les choses avancent. Notre conseil? Préparez-vous, parce que comprendre et adresser les préoccupations des employés est un facteur de pérennité pour le changement. D’ailleurs, on a écrit tout un article à ce sujet si ça vous dit d'en savoir plus.

Que vous le vouliez ou non, le contexte dans lequel vous évoluez change. Nouvelles attentes des consommateurs, nouvelles tendances, nouvelles réglementations, nouveau contexte concurrentiel... Ces éléments externes s'ajoutent aux changements que vous faites vous-mêmes : nouveaux produits, nouvelles aptitudes, nouvelles embauches, nouveau processus ou nouveau système informatique... Tout change dehors, et tout change dedans.

Les deux défis du changement

Deux défis se posent alors. Et c'est à Luc de Brabandère, de Boston Consulting Group, que l'on doit ces observations pertinentes. D'abord, vous devez décider d'un rythme acceptable pour "arrêter la machine" et réfléchir. Cette fréquence dépend de votre industrie, de votre capacité à inventer de nouvelles solutions ou d'opérationnaliser le changement.

Deuxième défi : vivre avec vos décisions raisonnablement. Si vous décidez d'une nouvelle stratégie chaque semaine, votre organisation ne pourra pas suivre. Vous devez donc attendre le "prochain rendez-vous" stratégique pour prendre une nouvelle décision. Il se crée alors un stress qui repose sur les épaules des gestionnaires : être tentés de changer... mais devoir attendre, pour ne pas devenir une "poule sans tête".

Le troisième défi : créer un équilibre entre agilité et constance.

Agilité vs constance

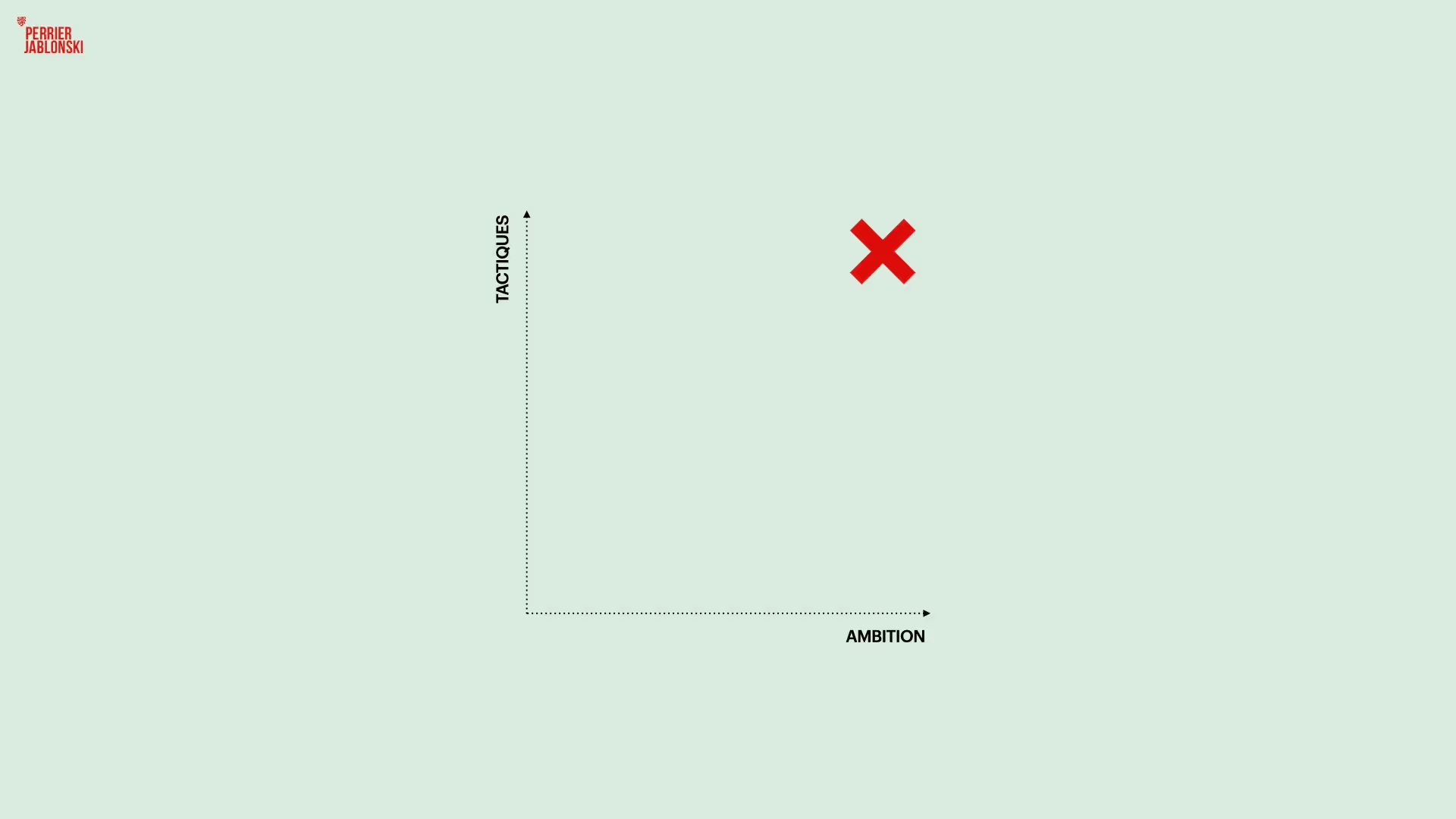

C'est à l'auteur John Coleman, collaborateur régulier du Harvard Business Review que l'on doit cette observation et propose un cadre de réflexion intéressant pour avancer. Il oppose l'agilité et la constance sur deux axes, ce qui permet d'identifier quatre profils d'entreprise.

Manque de sérieux : ni inspirantes, ni fiables, ces organisations n'ont aucune chance d'être comprises en interne ou à l'externe.

Manque de focus : certaines startups sont très agiles, mais elles manquent du focus nécessaire à rassurer les employés, les actionnaires, l'industrie, etc.

Trop de rigidité : de l'autre côté du spectre, les grandes organisations, les institutions financières ont une obligation morale à "protéger et servir". C'est ce qu'on attend d'elles. Mais cette fiabilité vient avec un coût : la rigidité.

Le Graal : la position désirée, c'est un équilibre entre l'agilité et la constance. Oui, mais comment? Nos missions en entreprise nous permettent d'émettre une théorie très très simple. Très.

La cohérence

Afin de devenir une entreprise cohérente, il faut créer un écosystème de décisions cohérent. D'abord, avec une ambition claire (ce que certains appellent une vision). C'est votre destination désirée, et réaliste : nous voulons devenir cela. Ensuite, cette ambition doit devenir le filtre actif de toutes les tactiques de votre plan. Posez-vous la question suivante : ce petit pas tactique mène-t-il au bon endroit stratégique? Si la réponse est oui, alors vous devez avancer. Sinon, vous savez quoi faire...

Qu'est-ce que la fenêtre d'Overton ?

La fenêtre d'Overton est une théorie qui décrit la gamme des idées ou des politiques acceptables à un moment donné dans la société. Imaginée par Joseph P. Overton, cette "fenêtre" représente l’espace des idées perçues comme raisonnables, où les décisions politiques peuvent être prises sans provoquer un rejet massif. Cette fenêtre évolue au fil du temps, sous l’influence de discours, de pratiques sociales ou politiques, permettant d’élargir ou de rétrécir la portée des concepts acceptables.

Dans une organisation, cette théorie peut s’appliquer au changement de mentalités, d’habitudes ou de structures. La gestion du changement devient ainsi une question de déplacement progressif de cette "fenêtre" d’acceptabilité au sein de l’entreprise. Ce déplacement se fait par petites étapes, de manière à rendre des idées autrefois jugées irréalisables progressivement normales, puis incontournables.

Voici les étapes de la fenêtre d'Overton :

- Impensable (Unthinkable) — À cette étape, l'idée ou la politique en question est considérée comme totalement inacceptable. Elle est en dehors des normes sociales ou organisationnelles, et même évoquer cette idée pourrait provoquer une réaction de rejet. C'est une notion perçue comme extrême, radicale, ou moralement répréhensible.

- Radical — Cette étape se réfère à des idées qui, bien que toujours considérées comme marginales ou controversées, commencent à être discutées par certains groupes. Elles restent néanmoins éloignées du centre des débats et sont souvent défendues par des partisans perçus comme radicaux.

- Acceptable — À ce stade, l’idée, bien qu'encore nouvelle, entre dans le domaine de la discussion sérieuse. Elle est de plus en plus acceptée par des groupes influents, et bien que certains la critiquent encore, elle n’est plus considérée comme choquante ou inapplicable.

- Sensible — L’idée commence à être perçue comme une option raisonnable et viable. Elle devient un sujet de débat légitime, et même ceux qui la critiquaient auparavant la considèrent désormais comme une solution potentiellement rationnelle et logique.

- Courant dominant (Popular) : À cette étape, l’idée est devenue largement acceptée. Elle est désormais perçue comme étant dans les limites du raisonnable et du faisable. Ce qui était autrefois radical est maintenant communément admis par la majorité.

- Politique établie (Policy) : À ce dernier stade, l’idée est devenue une politique ou une norme courante. Elle fait partie intégrante du cadre sociétal ou organisationnel. Elle est institutionnalisée et largement adoptée, à tel point qu'elle n'est plus remise en question.

De l'impensable à l'acceptable

Voyons maintenant comment appliquer la fenêtre d'Overton dans le quotidien avec un sujet brûlant, le retour au bureau.

- Promouvoir l’impensable : Le point de départ consiste à introduire dans le débat des idées ou des pratiques qui semblent totalement inacceptables, voire provocatrices. L’objectif ici n’est pas de convaincre immédiatement, mais de créer une réaction émotionnelle ou intellectuelle. Par exemple, dans le cas du retour au bureau, au lieu de proposer un retour progressif, on pourrait introduire l’idée extrême d’un retour à 100 % au bureau, sans aucune flexibilité pour le télétravail.

- Déplacer la fenêtre vers le radical : Face à cette proposition extrême, les employés ou le public réagissent généralement avec réticence ou choc. Cependant, cette réaction ouvre un espace de discussion, et le simple fait d'en parler rend les idées moins radicales que l'on souhaite réellement promouvoir plus acceptables. En réaction à l’idée extrême (retour complet au bureau), une option radicale mais moins extrême (par exemple, un retour hybride avec trois jours au bureau et deux jours en télétravail) devient plus acceptable en comparaison.

- Faire accepter le radical comme une solution rationnelle : Une fois que l’idée radicale commence à paraître raisonnable, il devient plus facile de la positionner comme une solution pragmatique, voire rationnelle. À ce stade, les décideurs peuvent commencer à présenter des arguments fondés pour justifier le bien-fondé de cette solution. Pour reprendre l’exemple du retour au bureau, les entreprises peuvent mettre en avant les bénéfices du travail hybride : amélioration de la collaboration, renforcement de la culture d’entreprise, mais aussi une certaine flexibilité pour les employés.

- Rendre le radical acceptable, puis courant : Après avoir préparé le terrain, l’idée radicale (par exemple, un retour au bureau trois jours par semaine) devient progressivement une norme acceptée. Les employés finissent par voir cela comme une solution équilibrée, alors que, quelques mois plus tôt, elle semblait impensable. Avec le temps, cette pratique peut même devenir la norme dominante.

Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle ?

Ce type de stratégie fonctionne parce que l'humain réagit souvent par comparaison et en relativisant ce qui lui est présenté. Une idée jugée impensable, lorsqu’elle est présentée en premier, modifie notre seuil de tolérance face à des idées plus raisonnables. En psychologie, on parle parfois de l'effet d'ancrage : en fixant une idée extrême comme point de départ, on influence la perception des propositions plus modérées.

Ainsi, pour les organisations cherchant à appliquer la fenêtre d'Overton à la gestion du changement, la promotion d'idées plus extrêmes au départ peut s'avérer une tactique efficace pour amener progressivement des changements significatifs qui paraissaient difficiles à faire accepter initialement.

Avertissement

Attention, la fenêtre d'Overton est à utiliser avec beaucoup de précaution. Comme pour les nudges, vous ne pouvez pas échapper à un questionnement éthique dans ce type de stratégie. En effet, La fenêtre d'Overton est souvent utilisée en politique, notamment par les partis extrêmes, pour déplacer progressivement ce qui est jugé acceptable dans le discours public. En promouvant des idées initialement considérées comme impensables ou radicales, ces partis cherchent à élargir les limites de la fenêtre pour rendre leurs propositions plus modérées en comparaison. Par exemple, des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche peuvent introduire des politiques ou des déclarations très provocatrices afin de pousser le débat vers des solutions perçues comme plus extrêmes. Une fois que ces idées radicales commencent à être discutées dans les médias et les espaces politiques, des propositions qui semblaient autrefois radicales – comme des réformes sévères sur l'immigration ou la redistribution économique – deviennent soudainement acceptables, voire légitimes. Cette tactique permet à ces partis de normaliser des idées qui étaient autrefois en dehors des limites du débat public, en déplaçant progressivement la fenêtre d’Overton vers leurs propres idéaux politiques. Alors... prudence.

C'est à Richard Buckminster Fuller que nous devons la théorie de la Knowledge Doubling Curve, une prédiction dictée en 1980 et qui se vérifie aujourd'hui.

Bucky était le mauvais garçon de la Silicon Valley. Plusieurs fois viré de Harvard, il est devenu une inspiration pour le mouvement cybernétique et un gourou pour la communauté technologique naissante des années 60. Véritable touche-à-tout, architecte, designer, inventeur fou et futurologue, il est le papa de la biosphère de Montréal, et celui d'une théorie : la connaissance collective est exponentielle.

Cette théorie a peu été relayée par les universitaires de l’époque, mais tout s’explique par la réputation académique de Bucky. Or, aujourd’hui, elle résonne comme une véritable prédiction. L’idée : la connaissance collective à vitesse exponentielle. Attention, pas l’intelligence collective, la connaissance collective !

Connaissance exponentielle ?

Il fallait 100 ans pour que la connaissance collective double en 1900.

Il fallait 25 ans pour que la connaissance collective double au milieu du siècle dernier.

Il fallait 13 mois pour que la connaissance collective double en 2016.

IBM a même poursuivi ces projections et annonce que le savoir doublera toutes les... douze heures, en 2036.

Vraiment?

Pensez au corpus de connaissances de la médecine De Humani Corporis Fabrica (sur la structure du corps humain), qui fut l’œuvre majeure d’André Vésale, et véritable référence pour tous les scientifiques du xvie siècle. Tout était là. Toute la connaissance de la médecine rassemblée dans une seule œuvre publiée en 1543. Ce fut un tournant dans l’histoire de la médecine et de l’étude de l’anatomie humaine. Cet ouvrage était si imposant qu’il est souvent confondu avec une encyclopédie en raison de sa vaste couverture du sujet et de sa contribution fondamentale à la compréhension du corps humain. Tout le savoir de l’humanité sur l’humain ! Bon, eh bien De Humani Corporis Fabrica comptait 659 pages illustrées. Imaginez, en moins de 700 pages, on savait tout sur tout, sur la médecine du xvie siècle. Imaginez maintenant le volume de connaissances que nous avons sur le corps humain aujourd’hui !

Ou pensez encore à l’effervescence des sciences après la Deuxième Guerre mondiale, en partie produite par la fuite des cerveaux d’Europe centrale vers les universités américaines après l’élection d’Hitler en 1933. Tous les grands campus américains ont hérité de ces exilés allemands, autrichiens, hongrois, polonais expulsés par le régime nazi — notamment grâce à la fondation Rockefeller. Cette dernière mit en place un fonds d’aide spéciale pour les chercheurs destitués (Aid Fund for Deposed Scholars) destiné à financer des universitaires et intellectuels européens contraints de fuir le nazisme. Entre 1933 et 1942, ce programme permit d’aider plusieurs centaines d’intellectuels à trouver refuge sur des campus américains. Sans faire d’angélisme — l’accueil des chercheurs juifs était tout de même timide : il suffit de s’intéresser au parcours d’Einstein pour s’en convaincre —, ces années furent fructueuses sur le plan scientifique.

Les disciplines se croisèrent, les savoirs s’entrechoquèrent, et de nouveaux modes de pensée ont émergé de ces mélanges. C’est la naissance de la hiérarchie des besoins et des motivations de Maslow, c’est le début du design thinking, des focus groups, de l’informatique de Von Neumann en 1945, et bientôt de l’intelligence artificielle en 1955, avec la fine équipe de Dartmouth.

More Moore

Ces inventions, combinées, ont accéléré davantage la production de connaissances, liée depuis à la puissance des ordinateurs. Depuis l’invention de l’ordinateur, la recherche est liée à la puissance des microprocesseurs, avec une loi bien connue (et parfois contestée), la loi de Moore. Gordon Moore était un des cofondateurs d’Intel, et un des papas du microprocesseur. Sa loi n’est pas tant une loi physique qu’une observation empirique, mais elle a fait foi pendant des décennies. Voilà ce qu’elle dit : à coût constant, la vitesse des microprocesseurs double tous les 18 mois. Une prédiction de 1965 — que Buckminster Fuller avait anticipée plusieurs années auparavant — restée vraie jusqu’en 2015, la physique imposant des barrières naturelles à la progression de cette vitesse. Moore avait lui-même prévu la limite de sa propre loi. Une limite physique insurmontable, puisqu’en dessous d’une échelle nanométrique (sous 10 nm), il devient difficile de miniaturiser davantage les microprocesseurs sans faire face à des problèmes complexes : effets quantiques, dissipation thermique, limitations de la lithographie, etc. Dès lors, il a été plus facile de multiplier les processeurs que de miniaturiser les microprocesseurs.

C’était sans compter le génie des équipes de Jensen Huang, grand patron de NVIDIA. En 2019, il déclare la mort de la loi de Moore et qu’il faudra désormais compter sur d’autres types de technologie… Optimisation des architectures, parallélisation des cœurs de processeurs et spécialisation des microprocesseurs (notamment les GPU) ont révolutionné l’approche de l’informatique matérielle. L’accélération des ordinateurs est redevenue possible, accélérant encore et encore la production de connaissances.

Aujourd’hui, les chercheurs ne cherchent plus. Ils ont produit des IA capables de chercher à leur place, donc de plus en plus vite. Par exemple, cette IA nommée M3GNet, développée par l’Université de Californie, a « inventé » une base de données de plus de 31 millions de nouveaux matériaux inexistants, en prédisant également leurs propriétés. Grâce à M3GNet, l’humanité découvre de nouveaux matériaux à une vitesse totalement inédite, vertigineuse.

Fantasme ou réalité ?

Alors ? Buckminster était-il fou de considérer que la connaissance allait grandir à une vitesse exponentielle ? Au-delà de notre ressenti, quelle preuve tangible peut-on produire pour montrer le bien-fondé de son intuition ? La réponse est arrivée chez Perrier Jablonski au détour d’un mandat, pour lequel nous avions à creuser le sujet. Nous sommes tombés sur une étude édifiante, celle de l’American Clinical and Climatological Association, publiée en 2011.

Cette étude voulait alerter l’administration Obama sur les défis de la formation des médecins, dans un monde où la connaissance grandit si vite. Et le rapport donne des chiffres. Évidemment, ces chiffres sont faciles à obtenir à une époque où tout se compte (brevets, recherches, mémoires, etc.). Les voici.

Il fallait 50 ans pour que la connaissance médicale double en 1950, 7 ans en 1980, 3 ans et demi en 2010... et... 73 jours en 2020. Un étudiant qui a commencé ses études de médecine en 2010 est devenu médecin en 2017. Dans ce même laps de temps, la connaissance médicale a doublé trois fois.

Vers la vitesse quantique ?

Si vous pensiez que le monde allait certainement ralentir un jour, j’ai une réponse pour vous. Enfin, pas moi, mais le président de Google, Sundar Pichai, qui annonçait en 2019 les premiers tests du premier processeur quantique, le Sycamore 54-qubit. Sycamore a réalisé un calcul complexe en 3 minutes et 20 secondes... alors qu’il faudrait 10 000 ans aux meilleurs super calculateurs du marché. Bien évidemment, il s’agit d’un test réalisé dans des conditions impossibles à reproduire dans le quotidien... Mais ce n’est qu’une question de temps.

Trois minutes contre 10 000 ans. Non, l’accélération n’est pas prête de ralentir...

C.A. Mania!

Le Québec compte un nombre significatif de conseils d’administration (C.A.) au sein de ses entreprises et organisations. Un sondage* mené auprès de 300 PME québécoises (entre 20 et 250 employés) révèle qu’un peu plus du tiers (34%) d’entre elles possèdent un conseil d’administration formel, 8 % un comité consultatif, et 7% les deux structures en parallèle... alors que la plupart n'avait aucune obligation légale de le faire! Autrement dit, près de la moitié de ces PME ont mis en place des mécanismes de gouvernance de leur propre gré. C'est dire comme la culture de la gouvernance est bien ancrée au Québec, y compris dans les plus petites entreprises!

Ailleurs, on observe souvent que les petites entreprises ne se dotent d’un C.A. que lorsqu’un investisseur l’exige formellement. Or ici, la plupart l’ont plutôt mis en place de leur propre initiative, pour soutenir le développement stratégique, améliorer la crédibilité de l’entreprise ou accéder à de l’expertise externe*. Mais pour quoi faire exactrement?

Le C.A., un rôle crucial

Qu’il s’agisse d’une transformation stratégique, d’un virage technologique, d’un repositionnement de marché ou d’une crise identitaire, les organisations sont toutes condamnées à se réinventer sans cesse. Dans ces périodes de changement, le rôle du C.A. s’avère plus que jamais déterminant. C’est le C.A. qui porte la vision à long terme et assure, par une gouvernance éclairée, que l’organisation reste sur la bonne trajectoire malgré les turbulences. Un C.A. efficace va inspirer confiance et mobiliser toute l’organisation autour d’une direction claire, tout en laissant la direction générale (DG) gérer l’exécution au quotidien. Il s’agit d’un exercice d’équilibre : le C.A. doit soutenir une ambition lucide – être à la fois stratège et ancré dans le réel.

Mais ça… c’est en théorie. Dans la vraie vie, j’ai la chance d’accompagner, d’animer ou de participer à de nombreux conseils d’administration tout au long de l’année. Et avec le temps, je me suis fait une idée plus précise de leur rôle réel. Pour illustrer ce propos, je vais m’appuyer sur une conférence TED étonnante : celle du grand designer Philippe Starck. Évidemment, il ne parle ni de nos organisations, ni de gouvernance. Mais dans sa conférence, il parle de vision, et surtout de l’angle juste à adopter pour avancer vers un avenir enviable.

Dans un anglais totalement approximatif, avec un accent à couper au couteau et un humour absolument savoureux, Starck décrit ce qu’est la vision. Cette scène est une masterclass de vulgarisation. Et, contre toute attente, un mode d’emploi redoutablement efficace pour toute organisation qui cherche à trouver l’équilibre entre l’avenir et le présent. Starck propose l’idée de la « ligne de vision » et nous offre, sans le savoir, un cadre d’une clarté désarmante pour comprendre où regarder — et comment avancer.

Starck mime un homme qui marche, qui avance. Se faisant, son regard peut changer d'angle, et cet angle va changer sa vision, donc sa capacité d'agir. Voici les différents "angles", comme autant d'approches stratégiques plus ou moins habiles. C'est parti!

Regarder ses pieds, l'angle de l'immobilisme

Starck mime quelqu’un qui marche les yeux rivés sur ses pieds. On ne voit rien d’autre que le bout de ses chaussures. Aucun horizon, aucune perspective, juste l’instant présent. Il le dit avec humour: c’est dangereux, on risque de tomber dans un trou.

Une organisation qui reste à ce niveau vit dans le réflexe et la réaction. Elle survit, mais ne construit rien. Elle répète, éteint des feux, gère les urgences, mais n’avance pas vraiment. Elle est tellement absorbée par le présent qu’elle devient incapable d’imaginer autre chose. Elle finit par tourner en rond.

C’est la focalisation sur l’immédiat, le court terme absolu. Un C.A. « le nez sur ses pieds » s’occupe des détails du quotidien – se demandant « que fait-on lundi ? mardi ? ». Ce n’est pas son rôle : un tel C.A. sombre dans « l’angle de l’immobilisme », absorbé par l’opérationnel au point de perdre toute perspective. Cette posture de microgestion est normalement celle de l’équipe de gestion; si le C.A. la prend, il empiète sur la direction et s’empêche de jouer son rôle stratégique.

Regarder le chemin, l'angle de l'exécution

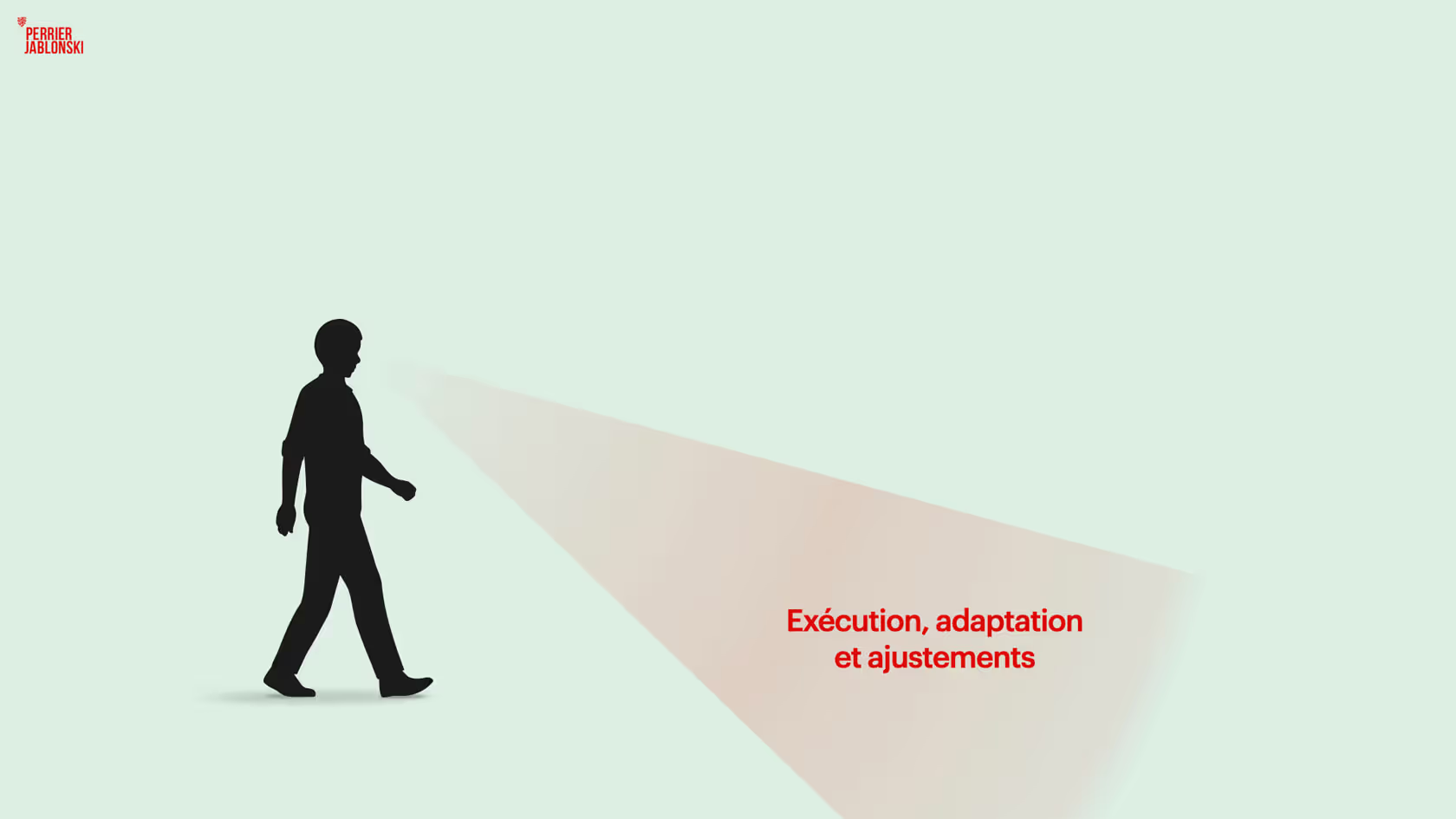

Le regard se lève légèrement : on voit les quelques pas à faire, les trous à éviter, les obstacles immédiats. C’est l’endroit de l’action tactique. Starck nous dit que c’est utile, mais que ce n’est pas là que se prend la vraie décision.

Une organisation à ce niveau commence à gérer son court terme avec plus de méthode. Elle optimise, ajuste, applique des plans. Elle avance avec prudence. Mais son regard reste à courte portée. Elle s’adapte, sans vraiment transformer. Elle corrige, mais ne reconfigure pas. Elle n’est pas en pilotage stratégique, elle est en maintien opérationnel.

Ici, on lève légèrement le regard pour se concentrer sur le prochain obstacle ou virage du parcours. Appliqué au CA, cela correspond à une préoccupation pour le court terme opérationnel – comment exécuter les décisions prises, surmonter les obstacles imminents et saisir les opportunités toutes proches. Mais ce n'est toujours pas le travail direct d'un C.A. Ce niveau exige de « regarder un peu plus bas » pour naviguer le sentier immédiat, mais cette tâche revient surtout à la direction générale qui gère l’organisation au jour le jour. Le C.A. peut s’y intéresser pour soutenir la direction, sans pour autant tenir lui-même le gouvernail des opérations.

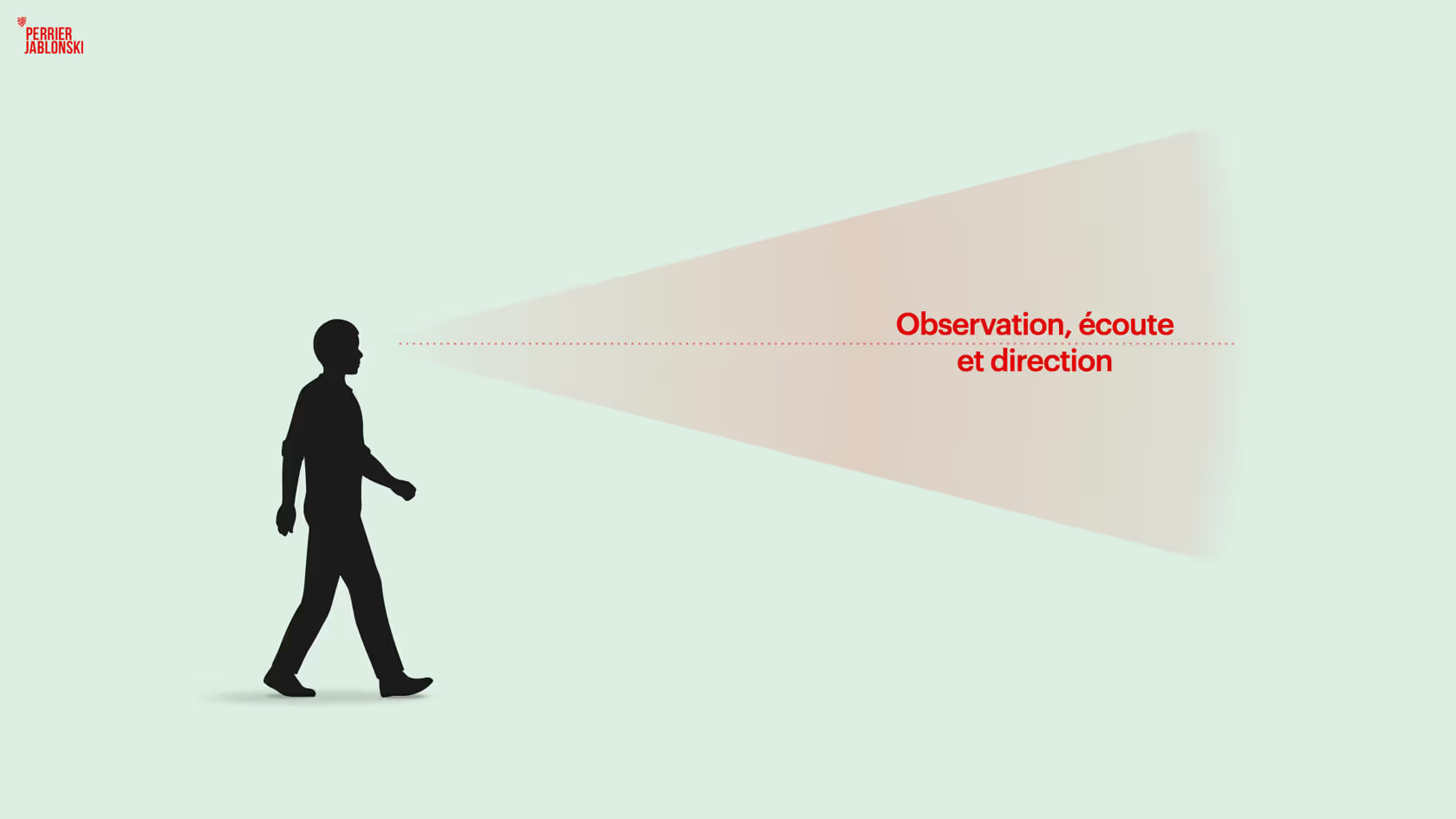

Regarder l’horizon, l'angle de l'écoute

Starck monte encore le regard, jusqu’à l’horizon. Et là, dit-il, on voit les autres. On entend leurs voix. On voit où on va, mais on reste attentif à ce qui se passe autour. C’est la vraie posture de l’intelligence collective.

Une organisation à cette hauteur de vision sait pourquoi elle avance, vers quoi. Elle a une direction, mais elle reste connectée au réel. Elle observe les mouvements de ses équipes, écoute ses clients, comprend les signaux faibles. Elle est à la fois guidée par une intention et ancrée dans le présent. Elle commence à être stratégique, humaine et lucide.

Le regard à l’horizon permet au C.A. de voir clairement où l’organisation se dirige, tout en restant attentif à son environnement proche. C’est la posture stratégique équilibrée. « Garder l’horizon en vue » signifie avoir une vision stratégique nette (la destination souhaitée), tout en restant connecté aux réalités du terrain (besoins des clients, employés, partenaires, évolutions du marché). C’est la posture de prédilection d’un C.A. en transformation : savoir où l’on va, sans perdre de vue ceux qui cheminent avec nous.

Regarder au-dessus de l’horizon

Ici, on anticipe. Starck invite à lever encore un peu le regard pour voir loin : lointain stratégique, tendances émergentes, disruptions possibles. C’est le territoire du rêve qui reste praticable.

Une organisation qui lève les yeux au-dessus de l’horizon peut imaginer demain sereinement. Elle se projète. Elle invente. Elle scénarise l’avenir, envisage plusieurs futurs. Elle anticipe des tendances, investit dans des chantiers structurants. Elle ne se contente pas de réagir au monde, elle essaie de le devancer. Elle cultive une ambition solide, une volonté de transformer, un courage de se projeter.

Ici, le C.A. prolonge sa vision au loin. Lever le regard un peu au-dessus de l’horizon place le conseil dans la planification à long terme, la perspective ambitieuse. Dans cet angle, on voit à 3, 5, 10 voire 20 ans en avant. C’est un registre dans lequel un C.A. doit se sentir à l’aise : imaginer le futur souhaité, anticiper les tendances de fond, préparer l’organisation aux défis de demain. Cette posture stimule l’innovation et l’aspiration : le conseil y puise l’ambition nécessaire pour une transformation réussie. Toutefois, il doit veiller à articuler cette vision lointaine avec des objectifs réalisables, et la communiquer de façon à ce qu’elle guide concrètement la stratégie, par blocs de planifications stratégiques de 3 ans, par exemples.

Regarder le ciel, l'angle de la rêverie

Enfin, il y a l’ultime posture : lever les yeux vers le ciel, vers le sacré ou le mythe. Starck l’appelle l’angle de Dieu. C’est beau, inspirant, mais dangereux pour le torticolis. Il y a ici le risque de se perdre dans des visions irréelles, déconnectées.

Une organisation qui vit dans cet angle ne voit plus le réel. Elle parle de mission transcendante, de changement de paradigme, d’idéal universel. C’est noble… mais souvent inutile. À ce niveau, le rêve n’est plus articulé. Il devient abstraction. Et s’il n’est pas rapidement redescendu à hauteur d’horizon, il déconnecte, il se fige. Il fait peut-être de beaux PowerPoints, mais rarement de vraies décisions.

Un C.A. ne doit pas s’égarer dans une vision abstraite détachée du réel. Les rêves doivent être redescendus à l’horizon pour être réalisés. La bonne gouvernance évite de rester figée dans cette posture : elle s’en inspire pour fixer une raison d’être et des principes nobles, puis ramène l’angle de vue à un niveau plus concret afin d’agir.

Le conseil d’administration, juste au-dessus de l’horizon

Le travail du conseil d’administration se situe juste au-dessus de l’horizon : il oriente l’organisation vers le long terme en portant le regard au-delà des préoccupations immédiates. Concrètement, le C.A. définit et porte une vision stratégique ambitieuse – se projetant sur le long terme, et prépare l’organisation aux défis de demain* Il veille ensuite à ce que l’équipe de direction reste alignée sur ces objectifs à long terme et ne se limite pas aux considérations de court terme* Un C.A. efficace inspire ainsi ambition et innovation tout en gardant les pieds sur terre : il articule la vision lointaine en objectifs concrets et supervise leur mise en œuvre, sans s’égarer dans la microgestion quotidienne qui n’est pas son rôle*En résumé, le C.A. assume un rôle de gouvernail stratégique – gardien de la trajectoire à long terme malgré les turbulences – en assurant une gouvernance éclairée et une direction claire pour l’ensemble de l’organisation.

Travail de la Direction Générale, entre l’horizon et l’exécution

La direction générale, de son côté, travaille entre l’horizon et l’adaptation – c’est-à-dire qu’elle fait le lien entre la vision stratégique fixée par le C.A. et la réalité opérationnelle du terrain qui nécessite adaptation. Concrètement, c’est la D.G. qui élabore le plan stratégique détaillé à partir des orientations du CA, puis qui a la responsabilité de le mettre en œuvre dans la gestion quotidienne.* Elle garde un œil sur l’horizon pour rester fidèle aux objectifs de long terme, tout en regardant le chemin immédiat afin de s’adapter aux obstacles, opportunités et imprévus du quotidien. Le travail de la D.G. est donc d’assurer l’exécution et l’adaptation : piloter l’organisation au jour le jour en prenant des décisions tactiques, ajuster les plans en fonction des réalités du terrain, et mobiliser les ressources pour atteindre les cibles stratégiques. En d’autres termes, la direction générale transforme la vision du C.A. en actions concrètes et résultats tangibles, en veillant à ce que l’entreprise progresse vers l’horizon défini tout en naviguant efficacement les défis opérationnels.*

Les pièges courants à éviter

Trop bas ou trop haut.

Un conseil d’administration qui s’enlise dans le micro-détail du quotidien adopte une posture trop basse : il est alors prisonnier de « l’angle de l’immobilisme », focalisé sur l’instant présent au détriment de la vision. À l’opposé, un CA perché en permanence dans la stratégie hors sol ou les grandes idéations prend une posture trop haute : en restant figé dans « l’angle de la rêverie », il se coupe des réalités pratiques. Ces deux extrêmes sont tout aussi dangereux l’un que l’autre. À éviter : un conseil qui se comporte comme un directeur opérationnel d’une part, ou comme un comité de philosophes déconnectés d’autre part. La solution réside dans le juste milieu (horizon et un peu au-dessus), avec des allers-retours réguliers vers le terrain pour garder le sens du réel.

Confusion des rôles entre C.A. et direction.

C’est un écueil classique en gouvernance : des administrateurs et des gestionnaires qui marchent sur les plates-bandes les uns des autres. Par exemple, un administrateur qui donne des directives directement aux employés, ou une direction générale qui décide seul de la stratégie sans passer par le CA. Ces situations sont improductives : quand les rôles ne sont pas clairement définis ou se chevauchent, cela crée des frictions et des problèmes de communication entre le conseil et la direction. L’organisation peut en souffrir grandement, surtout en phase de transformation où l’alignement doit être total. Pour éviter ce piège, il convient de formaliser les mandats de chacun, de rappeler régulièrement qui décide de quoi, et d’établir une relation de confiance où le C.A. respecte le domaine de gestion de la direction, et réciproquement.

Manques de compétences ou de diversité au conseil.

Un C.A. peut devenir « aveugle » s’il n’a pas en son sein les compétences appropriées ou des points de vue variés. On voit trop souvent des conseils composés de personnes très dévouées, mais qui n’ont pas toutes les expertises requises par la situation de l’organisation (par exemple, aucun spécialiste du numérique alors qu’une transformation technologique est en cours). Ou bien des membres aux profils trop similaires, ce qui limite la perspective. Ce manque de diversité et de compétences nuit à la qualité des décisions stratégiques. Idéalement, le conseil doit réunir des administrateurs aux expériences et expertises complémentaires ; c’est ce qui nourrit des échanges riches et évite la pensée uniforme. Le piège inverse est de recruter des membres par convenance (amis des dirigeants, personnalités honoraires) plutôt qu’en fonction des besoins réels – cela peut introduire des biais, voire un manque d’indépendance de jugement. En bref : en période de changement complexe, assurez-vous que votre C.A. compte les talents nécessaires (finance, gestion du changement, secteur d’activité, technologie, etc.) et des voix diversifiées capables de penser hors du cadre établi.

Survoler la réalité ou l’ignorer.

Enfin, un travers possible d’un C.A. très ambitieux est de ne pas écouter les signaux d’alarme du terrain. Par optimisme démesuré ou par éloignement, le conseil risque de minimiser les difficultés rencontrées par la base, ou de persister dans un cap qui ne fonctionne pas. Ne pas « écouter le réel » – c’est-à-dire les données concrètes, les retours des employés, l’expérience des client·e·s – peut conduire à des décisions mal calibrées. Ce piège est particulièrement pernicieux en transformation : il peut se manifester par un entêtement dans un plan initial même quand les indicateurs virent au rouge, ou par une confiance excessive dans une vision sans accepter de la remettre en question. Pour éviter cela : instaurer une culture où les mauvaises nouvelles remontent sans crainte, où le C.A. visite le terrain, interroge les parties prenantes et reste humble face aux faits. Un conseil lucide doit rester en dialogue permanent avec la réalité pour ajuster sa vision si nécessaire.

Et pour les plus curieux...

Voici la conférence TED en question. Un vrai régal! Bon visionnement!