J’étais récemment en conférence dans une grande entreprise à Montréal, qui était fière de ses 200 collaborateurs. En pitch, elle utilise parfois cet "argument du nombre" pour valoriser la puissance d'un groupe. C'est dommage, car on peut aller beaucoup plus loin.

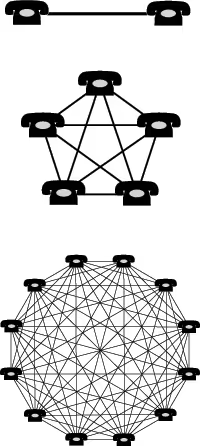

Quand on « compare » des effectifs, on a tendance à ne prendre en compte que… les effectifs eux-mêmes, plutôt que les interactions potentielles entre eux. Quel dommage, c’est justement ça la force du collectif! Comment alors calculer ce nombre d'interactions, de connexions?

C’est à Robert Melancton Metcalfe (1946-) que l’on doit une formule imparable quand il s’agit de calculer la valeur d’un réseau.

L'invention de l'Ethernet

Jeune doctorat, Metcalfe rejoint le MIT, déçu que Harvard ne l’ai pas autorisé à brancher l’université sur le nouveau réseau ARPAnet - ancêtre du web. C’est donc au MIT où il va pouvoir créer un des premiers réseaux d’ordinateurs interconnectés, et connecté au fameux ARPAnet. Il rejoint alors le PARC en 1973, célèbre laboratoire de XEROX et véritable incubateur pour des ingénieurs qui finiront chez Apple et Microsoft commercialiser leurs inventions. Metcalfe n’échappe à cette fuite des cerveaux et fonde 3Com, qui deviendra rapidement un fournisseur de service nouveau : l’Ethernet, l’invention du jeune ingénieur.

L’ethernet devient une norme dans la silicon valley et partout ailleurs dans le monde. 3Com sera rachetée en 2010 par Hewlett-Packard.

Dans ses travaux, Metcalfe va promulguer une loi, qu’on appelle la loi d'utilité de réseau basée sur le carré des nœuds » - même si on ne l’appelle pas comme ça en réalité. Cette loi est devenue la Loi de Metcalfe. On l’appelle aussi l’effet de réseau, ou l’effet club.

La loi de Metcalfe

Alors que dit cette loi de Metcalfe? Elle calcule le nombre de connexions possibles dans un réseau possédant n noeuds. Elle établit également que ce nombre de connexions représente la valeur du réseau.

La formule est la suivante :

Valeur = n(n-1)/2

Mais on la simplifie souvent avec la formule suivante :

Valeur = n²/2

En voici une l’illustration originale :

Et voici un exemple très concret :

- S'il y a 2 personnes une équipe, le nombre de connexions possibles est 1.

- S'il y a 5 personnes dans une équipe, le nombre de connexions possibles est 10.

- S'il y a 12 personnes dans une équipe , le nombre de connexions possibles est 66.

Pour vous simplifier la vie, j’ai programmé un petit calculateur pour vous :

Alors plutôt que de vous mettre de l’avant en disant « nous sommes 50 employés alors que notre concurrent n’a que 30 employés… c’est 20 de plus! », expliquez plutôt « nous avons 1225 interactions possibles, alors que notre concurrent n’en a que 435, c’est 790 de plus! ».

Metcalfe au temps du web

La loi de Metcalfe est devenue une bénédiction pour le calcul de la valeur d'un réseau social. Facebook, LinkedIn, X (Twitter)... tous les plateformes calculent leur valeur financière en se basant sur la formule de Metcalfe. L'idée, mettre de l'avant les connexions possibles plutôt que le nombre d'abonnées.

Cependant, cette approche est discutable quand les réseaux sont vastes, et que la possibilité de connexion entre TOUS les noeuds n'est pas évidente — c'est le cas pour tous les réseaux sociaux. Dans ce cas, certains experts privilégient une autre loi inspirée de la linguistique, celle de Zipf.❶ La valeur est beaucoup moins avantageuse, avec la formule valeur = n(log n).

Pour les curieux, voici un calculateur Zipf :

Cependant, c'est encore aujourd'hui la loi de Mercalfe qui fait foi dans la plupart des organisations.❷

Que faire de cette valeur?

- Diversité des perspectives : Quand on parle de créativité collective, on parle d'une valeur créative alimentée par une diversité d'opinions et d'expériences. Chaque participant apporte une perspective unique, enrichissant le processus créatif.

- Synergie des Idées : Comme dans un réseau, l'interaction des idées de différents individus peut conduire à des innovations inattendues — qu'on appelle aussi la bisociation, comme on l'a déjà vu dans cet article.

Les limites

- Qualité des contributions : Attention. La qualité des interactions et des idées est cruciale, et un grand nombre de participants n'assure pas automatiquement une valeur créative accrue.

- Gestion de la Complexité : Avec l'augmentation du nombre de participants, la coordination et la gestion de la complexité deviennent des défis majeurs. Créez alors des sous-réseaux indépendants.

Cette question du bonheur au travail est récente. Les racines mêmes du mot travail — du latin tripalium, un instrument de torture — nous rappellent que travail et bonheur n’ont pas toujours fait bon ménage. Alors que le XVIIIe siècle fera du travail un moyen d’émancipation, la révolution industrielle va consacrer une nouvelle aristocratie, celle des entrepreneurs qui réussissent par le travail, rompant avec la tradition d’une élite oisive. Les années d’après-guerre vont organiser le travail et le rendre moins pénible. Les années 80 vont célébrer l’épanouissement par le succès. Travailler. Travailler toujours plus.

Une nouvelle vague d'attentes?

Trente ans plus tard, de nouvelles générations arrivent sur le marché du travail. Un marché dont elles contestent les principes. Vision, valeurs communes, vérité, qualité de vie, etc. : elles cherchent plus qu’un salaire.

Des réponses absurdes.

Face à cette révolution, tous les départements de ressources humaines se sont questionnés sur leur méthode de recrutement et de rétention. Et depuis quelques années, un vent californien est venu souffler sur la culture de nos entreprises, imposant le bonheur au travail comme nouvel idéal. Des classiques baby-foot et chefs étoilés à la cafétéria, la Silicon Valley est rapidement passée aux toboggans géants, aux horaires libres en passant par l’holacratie, où la hiérarchie n’existe plus. Chief Happiness Officier, Jolly Good Fellow, ou encore Mister Happiness, l’imagination (et le ridicule) n’a pas de limites quand on doit faire valoir l’intérêt primordial du bonheur des employés dans son entreprise.

2022, la fin de la récréation. 2023, la fin d'un monde.

En décembre 2022, on comptait déjà 137 000 licenciements dans le monde merveilleux de la Silicon Valley. Un réveil brutal pour la machine à rêves. Mais c'était sans compter sur janvier 2023 : Amazon, Twitter, Meta, Google, Yahoo, GitHub, GoDaddy, eBay, Dell, Paypal... on dépasse déjà les 77 000 nouveaux licenciements début 2023. Le premier mois de l'année représente déjà 50% des licenciements de l'année précédente. Si ce retour à la réalité est brutal, il ne l'est pas pour tout le monde. Dans une déclaration de février 2022, Mark Zuckerberg annonçait qu'il était temps de mettre à jour les valeurs de l'entreprise, pour "Meta, Metamates, Me". Traduction : la boîte d'abord, les collègues ensuite, l'individu en dernier... Avant de couper 13% des effectifs — 11 000 personnes. Il avait prévenu : l'individu en dernier. Résultat de ce grand ménage : la fortune du patron de Meta a grimpé de 23% en février 2023 pour atteindre un record historique de 68 Milliards US. L'individu en dernier, vraiment?

Aujourd'hui, les Chiefs Happiness Officiers passent leurs journées à envoyer des courriels de licenciements automatisés et à remercier pour les bons et loyaux services. En passant, n'oubliez pas de rendre votre carte d'accès au bureau du Jolly Good Fellow.

Non, la Californie n'était pas un modèle à suivre. Non, le bonheur au travail n'était pas un outil d'épanouissement de l'individu. C'était juste un truc marketing au profit de l'entreprise. Un bidule qui ne fonctionne que par beau temps, qui déconne à la première vague et qui se brise en cas de tempête. Il faut tout remettre à plat.

Et puis, soudain...

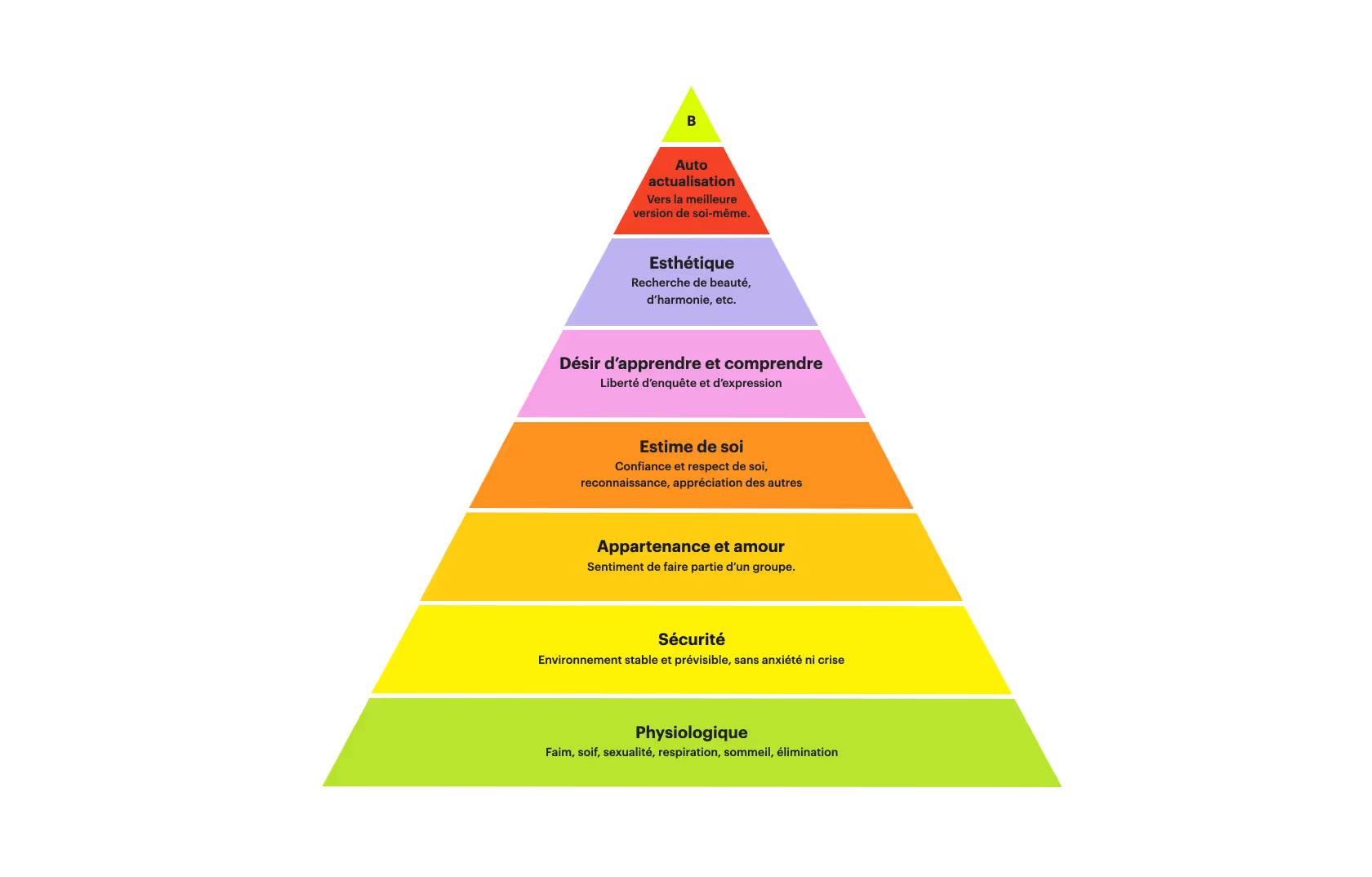

Les entreprises ont tout misé sur le haut de la pyramide de Maslow, en prônant l'élévation, en motivant l'appartenance, l'estime de soi et l'accomplissement. Ce faisant, elles ont peut-être délaissé les besoins de base, comme la sécurité. C'était vrai avant la pandémie pour certains employés... C'est vrai aujourd'hui pour la totalité des employés. L'inquiétude collective nous force à une bienveillance nouvelle, tournée vers des besoins primaires. Vos employés ont besoin de sécurité. Mais pas seulement.

La pyramide de la pandémie, en quatre actes.

Le confinement et le télétravail ont écrasé des décennies d'efforts centrés autour de l'expérience physique des employés. Événements, lieu de travail, etc. Sans ces atouts, les entreprises ont dû réinventer un vivre ensemble au rythme des attentes et des déceptions liées à la santé publique, et ce lent réveil s'est fait en plusieurs étapes.

- 2020, l'année de la survie : les organisations ont été prises de stupeur. L'avenir était hypothéqué, le futur impossible à imaginer. Nous sommes tous redescendus en bas de la pyramide de Maslow, en mode survie. Rien d'autre ne comptait que de "sauver ce qui pouvait l'être".

- 2021, l'année de l'habituation : les humains se sont habitués à l'incertitude et à l'insécurité, comme on s'accommode d'un bruit de fond désagréable. Même si cette capacité d'adaptation n'est pas répartie également entre les êtres, c'est l'agilité des humains qui a sauvé les entreprises. Le télétravail — qui était le fantasme des années 2000 — s'est concrétisé, en devenant une solution assez universelle pour faire remonter les entreprises et leurs employés au niveau sécurité de Maslow.

- 2022, l'année des rapprochements : après la sécurité vient l'appartenance. C'est devenu le brief des organisations : comment retrouver, recréer, repenser ce sentiment d'appartenance, ce lien affectif? À chacun son rythme et à chacun sa méthode, mais c'est partout la nouvelle urgence.

- 2023, l'année des aménagements : l'appartenance n'est pas encore complétée que nous sommes timidement entrés dans la phase de l'estime de soi, avec de nouvelles questions sans réponse : Quels sont les nouveaux moyens d'écoute et de compréhensions des employés à mettre en place? Quels sont les nouveaux codes pour que le travail soit une partie valorisante de notre vie d'employé?

- 2024, une certaine perte de repères? Les partys de Noël faméliques de 2023 l'ont confirmé : nous sommes loin, très loin du retour au collectif. Les organisations sont devenues des additions d'individus, mais la chimie du groupe semble être devenue un truc de boomer. Chacun dans sa bulle tente de protéger ses acquis, sans tentative réelle de faire partie d'un groupe. Nous entrons dans une phase floue, sans les repères d'hier... et sans les repères de demain. Une sortie de purgatoire en forme de point d'interrogation.

Attention cependant à cette idée d'amour et d'appartenance imaginée par Maslow. Il convient de trouver une distance raisonnable, et une juste place de l'employeur dans la vie de l'employé. D'une manière ou d'une autre, le bureau s'est installé dans la cuisine ou le salon. Il est temps de faire un peu de ménage et de créer des frontières plus saines pour tout le monde.

Vous n'avez jamais été responsable du bonheur d’un employé.

Le bonheur au travail est un argument marketing plus qu’une véritable mission managériale. Trop souvent, les entreprises misent tout sur des arguments de façade (locaux attrayants, horaires flexibles, culture du party), alors que le bonheur... c’est plus que ça.

Le bonheur est un argument marketing, alors que les employés attendent de l'encadrement.

Gaëtan Namouric

Offrir un bon salaire, de bonnes conditions de travail, un bon équilibre avec la vie de famille... soit... Mais le bonheur ? Vraiment ? Que pouvez-vous vraiment pour un employé malheureux ? La philosophe Julia de Funès et l’économiste Nicolas Bouzouki ont étudié le mythe du bonheur au travail dans un ouvrage sans concessions : La comédie (in)humaine, « Le bonheur ou la joie comme conséquence d’un travail réussi, oui ; le bonheur ou la joie comme condition de performance, non. »

Dans cette période post-traumatique, où il est encore difficile de planifier, il demeure une chose sur laquelle nous pouvons garder le contrôle : notre relation. À l’individu. À ce qui fait que nous ne sommes pas seuls. Et cette règle ne fait pas exception aux entreprises.

Concrètement, comment faire ?

Voici quelques pistes de solutions amenées par une psychologue du travail, Océane Marchand :

- Individualiser l’explication de la situation : Prenez le temps d’expliquer individuellement ce qu’il se passe, les problèmes rencontrés et les solutions envisagées.

- Être le plus transparent possible : Dites réellement ce qu’il se passe, même si ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Chacun a besoin de se faire un plan d’action basé sur la réalité.

- Gérer le flux de communication : Évitez les courriels groupés qui fusent, mais centralisez plutôt les questions, les remarques et les suggestions, pour ensuite en faire part à tout le monde dans une seule et même communication. Cela évitera un sentiment inutile de panique et de perte de contrôle.

- Être le plus clair possible : Ne tournez pas autour du pot. Allez droit au but. Ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde et cela évitera les suppositions.

- Inclure les équipes dans l’organisation du travail : Co-construisez ensemble la nouvelle organisation du travail ou le plan de match. Faire participer ses équipes est primordial pour que tout le monde se sente concerné et considéré.

- Donner les informations au fur et à mesure : Relayez l’information quand vous l’avez. Et même si vous ne l’avez pas, communiquez sur le fait que c’est en cours. En temps de crise, pas de nouvelles = mauvaises nouvelles.

- Garder le lien : Préservez les relations pour le futur. Montrez que vous êtes là et que la relation existe toujours.

Le problème, c'est que le bonheur est devenu une condition de performance.

Julia de Funès et Nicolas Bouzouki

Le pathologiste est seul avec l’illustre dépouille… et il va prendre une décision totalement folle : voler le cerveau d’Einstein. Dans le plus grand secret, il va diviser l’organe en 240 morceaux qu’il va envoyer à ses confrères pour tenter de comprendre les raisons biologiques de l’intelligence d’Albert… En vain. Il faudra attendre 20 ans pour que l’affaire soit révélée par Steven Levy, un jeune journaliste du New Jersey Monthly. Le cerveau est alors « reconstitué », mais il faudra encore attendre que les techniques évoluent pour comprendre réellement le fonctionnement du génie. L’anthropologue Dean Falk a livré un résumé étonnant que nous allons tenter de comprendre à notre manière…

La taille ne compte pas.

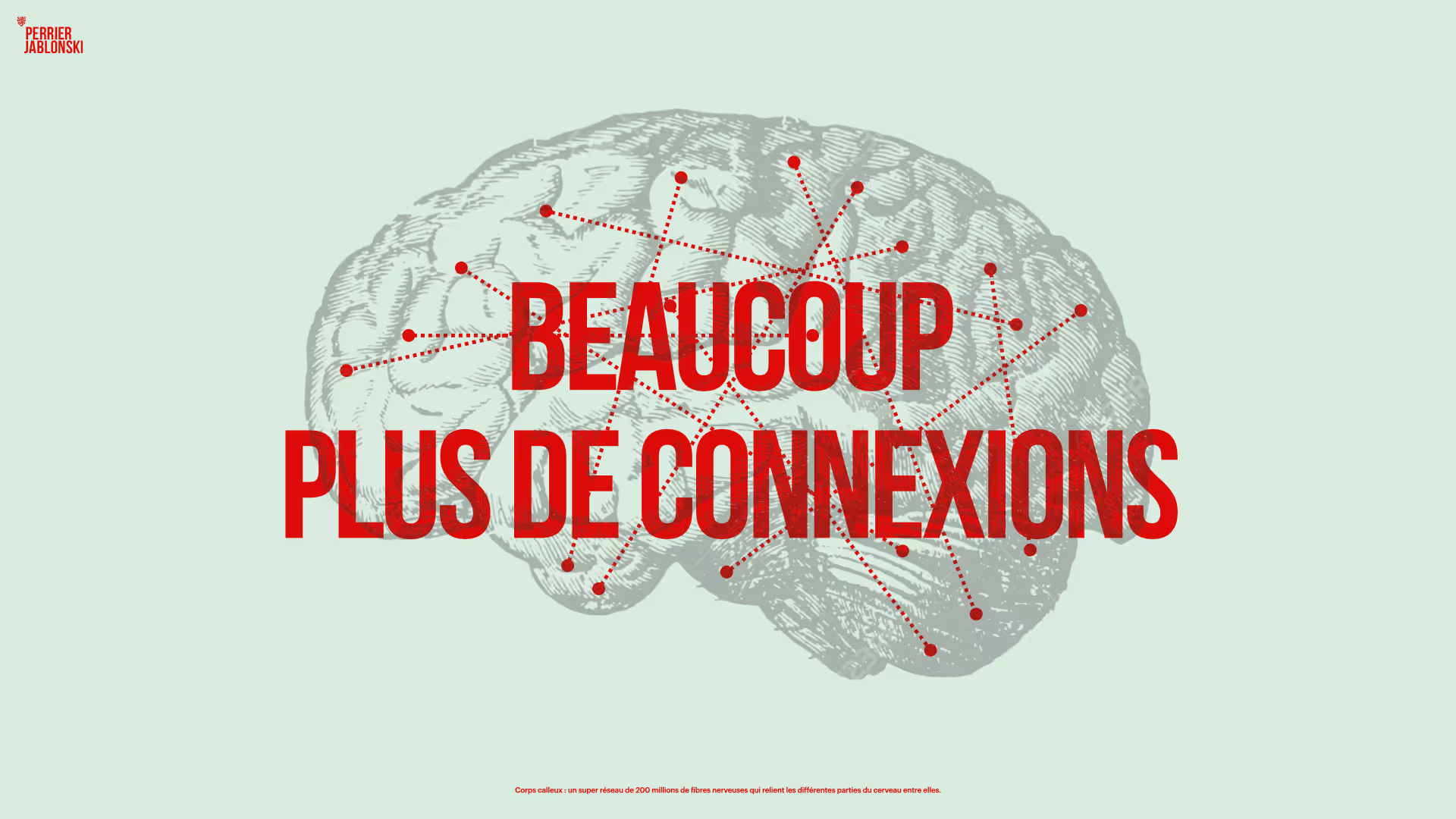

Non… le cerveau d’Einstein n’était pas plus gros que le vôtre. Au contraire : il pesait 1230 grammes (contre 1350 pour un homme de son âge, à cette époque). 9 % de moins, donc. Or, il avait 17 % plus de neurones. Pas plus de matière grise, non… mais plus de matière blanche. Matière blanche?

Plus de connexions.

Dans le cerveau d’Einstein, le corps calleux était beaucoup plus volumineux que la moyenne. Cette partie est le système central de votre cerveau. Un super réseau de 200 millions de fibres nerveuses qui relient les différentes parties du cerveau entre elles. Ce réseau, c’est la matière blanche. Chez Einstein, ces terminaisons étaient très épaisses et assuraient un transfert très efficace entre les différentes zones de son cerveau. C’est donc le transfert d’information qui compte. Einstein n’avait pas plus de matière grise : il avait plus de matière blanche! Voyons quelles zones étaient irriguées par ces informations, et pour quel bénéfice…

Sentir, comprendre et se souvenir.

Le lobe pariétal est le siège des sens (vision, touché, audition…), mais il est aussi responsable de la compréhension et de l’organisation de la mémoire. Le sur-développement du lobe pariétal est assez courant chez les mathématiciens et les scientifiques, mais celui d’Einstein était 20 % plus gros que la moyenne de ses contemporains.

Penser de manière abstraite

Dans le cerveau d’Einstein, il existait une inclinaison particulière du sillon latéral, ce qui augmenterait la taille de la zone du raisonnement abstrait au détriment de la zone du langage. D’ailleurs, interrogé par le mathématicien Jacques Hadamard sur le rôle du langage en 1943, Einstein avait répondu que ses idées lui venaient plutôt de manière visuelle et que le langage ne jouait aucun rôle dans son processus créatif.

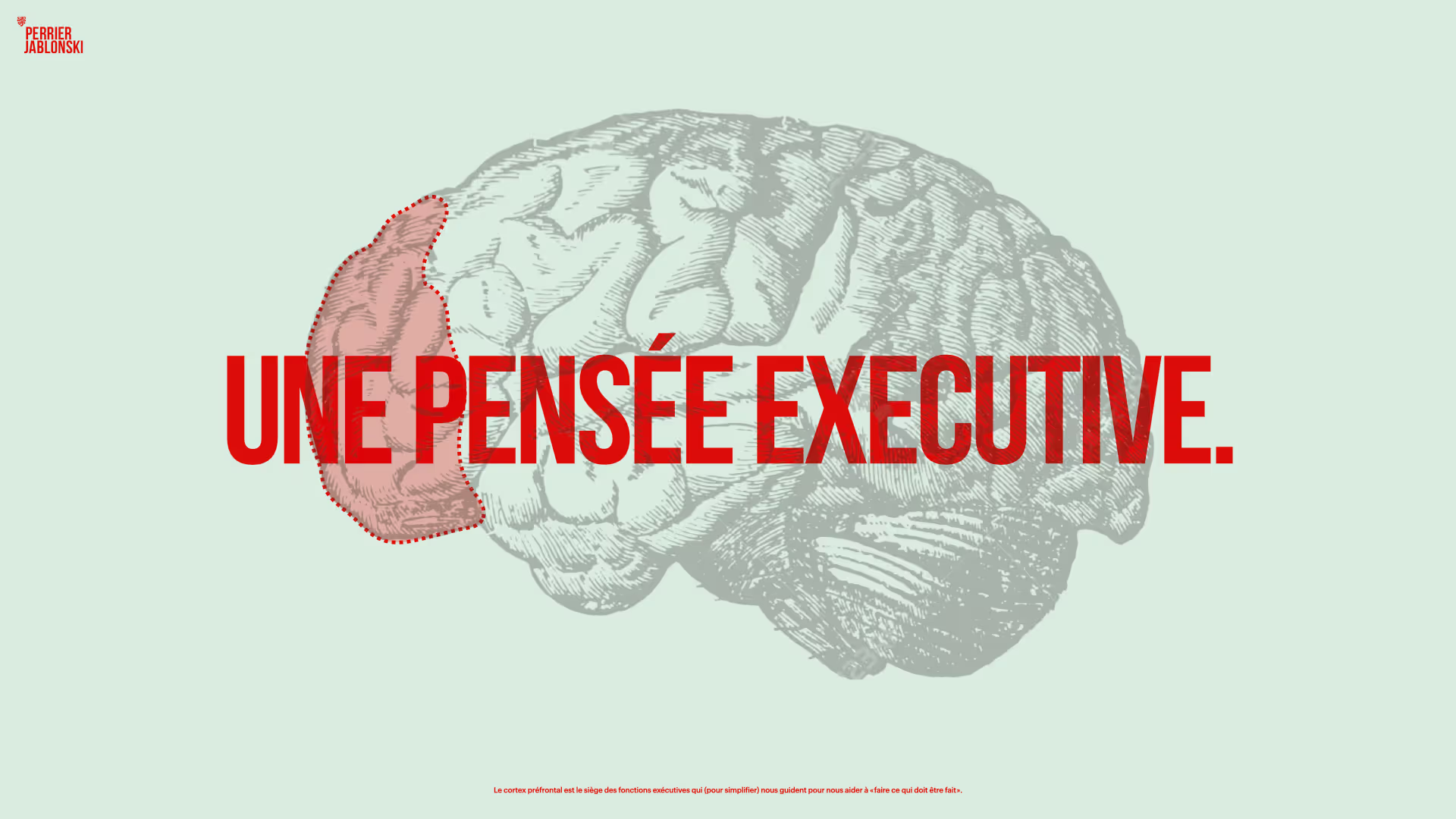

Une pensée exécutive

Le cortex préfrontal est le siège des fonctions exécutives qui (pour simplifier) nous guident pour nous aider à faire ce qui doit être fait. Il guide les actions pratico-pratiques. Celui d’Einstein était particulièrement développé.

Le vol de cerveau? Une vraie manie!

Ce n'est pas la première fois qu'on vole le cerveau d'un génie. C'est en 1888 que le consul d'Espagne demande le rapatriement du corps du peintre Goya — alors enterré à Bordeau — à Madrid. Stupeur... On découvre alors que la tête du génie a disparu. On découvre alors que c'est l'anatomiste Gaubric qui aura décapité le Maître avant de l'enterrer, avec la bénédiction de la veuve. Il faut aussi savoir que la phrénologie passionnait les scientifiques de l'époque : on pensait alors que les formes du cerveau en disaient beaucoup sur la personnalité, les humeurs, et le génie des humains.

—

Nombre de médias spécialisés (Forbes, Financial Times, Fortune, etc.) se sont déjà intéressé au management « à la Lasso», mais il s’agit plus d’une piqûre de rappel pour des gestionnaires américains déjà bien entraînés au Kool Aid du management enjoué. On y retrouve la sacro-sainte liste des superpouvoirs classiques : empowerment, trust, team spirit, positive thinking, confidence, authenticity... Bref, pas de surprise. Or, quand on enfile nos lunettes culturelles à nous, on y découvre bien d'autres subtilités. Ce qui fait de Ted Lasso un grand gestionnaire, c'est aussi son regard de débutant, son humilité, son aptitude à l'amnésie, sa hauteur, l'importance qu'il donne aux rituels, sa garde rapprochée, sa capacité à aller chercher de l'aide, et surtout... son immense goût de la dérision. Voyons tout cela en détail...

Le regard du débutant

C’est l’idée même de la série. Un entraîneur de football qui ne connaît rien au soccer. On le voit de plus en plus dans le management de haute direction : des gens choisis pour leurs qualités de leader plutôt que pour leurs capacités techniques. C’est d’autant plus efficace que le gestionnaire candide est condamné à se fier au bon jugement de ses équipes. Avec le recul, le gestionnaire candide peut proposer des solutions inédites, sans le lourd poids de décisions passées, ou des habitudes des concurrents. Et plutôt que de passer son temps à contrôler la qualité du quotidien, le gestionnaire passe plus de temps à... gérer, coordonner, harmoniser, élever, inventer. Un bon coach n’est pas nécessairement un bon joueur. Un bon coach... c’est un bon coach.

L'humilité et la curiosité

Ce regard de débutant impose au gestionnaire de poser beaucoup de questions à beaucoup de gens. Jørgen Vig Knudstorp, le patron du géant Lego explique l’importance d’écouter tous les gens qui viennent lui parler. « 9 fois sur 10, il s’agit de choses que tu sais déjà, vagues ou sans intérêt. Mais si tu fais l’économie de ces 9 fois, tu vas rater la dixième où les gens vont te dire quelque chose de crucial pour l’avenir de l’entreprise. »

La mémoire du poisson rouge

C’est une citation du film, qu’on attribue évidemment à la résilience. Mais il convient peut-être d’y repérer une idée plus simple encore. Quand on me demande la première qualité d’un créatif, ma réponse est l’amnésie. On se fait dire non toute la journée, toute la semaine, pour toute sorte de motifs valables ou pas. Mieux se comporter comme l'écureuil qui cherche sa noix juste après l'avoir cachée quelque part. La plus grande force d’un créatif, d'un gestionnaire, ou d'un écureuil, c’est d’y croire encore et encore, bêtement. Inutile de brasser du négatif, de triturer un problème hypothétique. Votre organisation risque de somatiser, alors mieux vaut oublier et passer au prochain appel.

Les plumes du canard

Ce concept est proche du précédent, mais s’applique aux problèmes plus importants. Comment faire qu’un défi n’affecte pas le moral des troupes? Il s’agit de se redresser pour être plus grand, plus majestueux que lui. Contrairement à l’amnésie, on se positionne au-dessus du problème, ensemble. Et on décide ensemble qu’il ne mérite pas notre énergie.

Les rituels

La série est pleine de rituels, comme on en connaît beaucoup en sport. La taverne où on se retrouve, l’affiche que l’on caresse, le langage tribal qu’on se crée, etc. Mais chaque matin, Ted vient porter des biscuits à Rebecca — sa boss. Au-delà du geste bienveillant, l’idée est de créer une habitude réconfortante, rassurante. Un geste repère qui crée un lien entre vous et vos collègues. En période de crise, les gens ont besoin de ces repères, comme un signe de sécurité dans la hiérarchie des besoins de Maslow.

La garde rapprochée

Ted nomme Nate — un timide préposé à l'équipement — au poste d'entraîneur (oups, spoiler). Il vient compléter le duo que Ted forme avec son partenaire de toujours, coach Beard (co-auteur de la série, en passant). Ils seront rejoints plus tard par le terrible Roy Kent. Ensemble, ils forment une équipe totalement incohérente sur le papier. Mais dans les faits, leurs différences font leur force. C'est la complémentarité et le désir d'un même but qui comptent. La proximité, la similitude, la cohérence... tout cela est accessoire. Ne vous entourez pas de gens qui vous ressemblent, et qui sont d'accord avec vous.

L’aide extérieure

Plus tard dans la série, le club de Richmond embauche une psychologue — Sharon — pour aider l'équipe à mieux se comprendre. Ted y est opposé, pour des raisons que vous pourrez découvrir en regardant la série. Mais il finit par y trouver son compte, et surtout une oreille bienveillante pour y déposer ses préoccupations. Vous voulez une Sharon dans votre vie. Vous voulez vider votre sac quelque part. Entendre ce que vous ne voulez pas entendre. Et comprendre ce que vous avez à comprendre. Allez chercher de l'aide. Les gestionnaires ont été les plus affectés par les bouleversements des dernières années. Vous avez besoin d'aide, surtout si vous pensez que non!

L'esprit de dérision

Tous les dirigeants avec qui je travaille ont horreur de l'esprit de sérieux. Ils savent prendre les choses à la légère. Ils savent rigoler. Cela ne leur enlève ni leur autorité, ni leur expertise, ni leur talent de gestionnaire. La vie est courte. Un passage dans une organisation est furtif comme un battement de cil. Si vous employez ce temps à vous prendre au sérieux, vous allez au-devant de sérieux problèmes. Dans les organisations, les gens brillants repèrent très vite les gestionnaires qui se prennent pour quelqu'un d'autre, et ils finissent par les quitter. En temps de pénurie de main-d'œuvre, c'est un très mauvais calcul. L'intelligence, c'est de faire des choses sérieuses, mais pas sérieusement.

Une histoire personnelle incroyable!

Hamdi Ulukaya, c’est l’histoire improbable d’un berger kurde devenu magnat du yogourt aux États-Unis. Né dans une famille d’éleveurs dans l’est de la Turquie, il grandit au rythme des troupeaux et du lait de brebis. En 1994, il quitte son pays pour étudier l’anglais aux États-Unis, avec très peu d’argent en poche. Rapidement, il commence à importer du fromage feta pour combler un manque sur le marché américain. Mais c’est en 2005 qu’il fait un pari insensé : racheter une vieille usine de yogourt fermée par Kraft dans l’État de New York. Il l’appelle Chobani, mot turc qui signifie « berger ».

Contre toute attente, son yogourt grec séduit instantanément. À contre-courant des pratiques industrielles, Ulukaya mise sur des ingrédients simples, une éthique de production irréprochable et une culture d’entreprise profondément humaine. En quelques années, Chobani devient le leader du marché du yogourt grec aux États-Unis, bouleversant les géants de l’agroalimentaire. Ulukaya redistribue les cartes : il offre des parts de son entreprise à ses employés et embauche massivement des réfugiés, convaincu que les affaires peuvent être un levier d’inclusion sociale.

Aujourd’hui, il incarne une vision audacieuse du capitalisme — un modèle où la croissance économique ne se fait pas au détriment de la dignité humaine. On le cite souvent comme exemple de « CEO activiste », et son « anti-CEO playbook » fait le tour des écoles de commerce. Ce qui frappe, ce n’est pas seulement son succès, mais sa conviction inébranlable que l’empathie et la justice peuvent — et doivent — guider les décisions d’affaires.

On peut tirer une autre leçon de son parcours : ne jamais négliger ceux qui vous aiment déjà. Contrairement à la stratégie classique de chercher constamment à attirer de nouveaux clients, Ulukaya a compris que les vrais champions de la croissance se trouvent souvent parmi ceux qui croient déjà en votre produit.

L'art de choyer les clients existants

Mais pourquoi est-ce si important ? D'abord, les clients fidèles ne sont pas simplement des consommateurs, ils sont des ambassadeurs. Ce sont eux qui parlent de la marque à leurs amis, partagent des publications sur les réseaux sociaux, et recommandent le produit à leur entourage. Ulukaya l’a bien compris : ces clients sont souvent une source inestimable de marketing gratuit.

L'exemple Chobani est frappant. Dès le début, la marque a misé sur une expérience client exceptionnelle. Cela ne se limitait pas à la qualité des yogourts, mais s’étendait aussi à une réactivité impressionnante sur les réseaux sociaux, et à une véritable capacité à écouter et agir en fonction des retours clients.

Quelques chiffres

Cette idée que la fidélité est payante n'est pas nouvelle, aussi les études pullulent à ce sujet. Voici quelques données en vrac :

- Acquérir un nouveau client coûte 5 à 7 fois plus cher que de fidéliser un client existant.⁕⁕

- La probabilité de vendre à un client existant est de 60-70%, contre seulement 5-20% pour un nouveau.⁕⁕

- Une augmentation de 5% du taux de fidélisation des clients peut entraîner une hausse de 25 à 95% des bénéfices.⁕

- Les clients fidèles dépensent en moyenne 67% de plus que les nouveaux clients.⁕⁕

- Les clients existants représentent 65% des ventes d'une entreprise⁕.

- Le panier moyen d'un client fidèle (52,50€) est près du double de celui d'un nouveau client (24,25€)⁕.

- Les 10% de clients les plus fidèles dépensent en moyenne deux fois plus par commande que les 90% restants⁕.

- Après un premier achat, un client a 27% de chances d'acheter à nouveau. Après un deuxième achat, cette probabilité passe à 49%, et à 62% après un troisième achat⁕.

Une stratégie en phase avec les besoins de la clientèle

La stratégie de Chobani n’est pas seulement une question de fidélité, elle est aussi alignée sur un principe fondamental de l’expérience client moderne : l'authenticité. Les consommateurs d'aujourd'hui sont plus connectés et informés que jamais. Ils exigent des marques qu'elles s'engagent sincèrement envers leurs besoins, mais aussi envers des valeurs plus larges, telles que la durabilité, l'inclusivité et la transparence.

Pour Ulukaya, prendre soin des clients fidèles ne signifie pas simplement répondre à leurs demandes immédiates. Cela veut dire comprendre profondément leurs valeurs et leurs attentes. Chobani a intégré des initiatives sociales, comme sa mission de soutien aux réfugiés, ce qui résonne fortement avec sa base de clients engagés, qui apprécient non seulement le produit, mais aussi ce que la marque représente.

Une leçon d'humilité et de croissance

Hamdi Ulukaya n’a pas grandi avec des modèles de management d'entreprise. Immigrant d’origine kurde, il a créé Chobani avec peu de ressources, mais avec une vision claire : redéfinir l’industrie des produits laitiers. Cette vision était nourrie par une conviction que beaucoup d'entrepreneurs oublient : la croissance durable ne repose pas uniquement sur l'expansion, mais sur la satisfaction profonde de ceux qui sont déjà à bord.

Cette approche "client first" n’a cessé de se renforcer au fil des années. Chobani, au lieu de s'éparpiller dans de multiples lancements ou dans la poursuite d'opérations spectaculaires pour attirer de nouveaux clients, a perfectionné ses gammes, amélioré la qualité des produits, et travaillé à établir une relation émotionnelle avec ses consommateurs.

Ce choix stratégique s'est avéré payant. Au lieu d’avoir des campagnes marketing massives visant à attirer des masses, Chobani a misé sur des actions ciblées, notamment en investissant dans des campagnes locales, et en créant un lien de proximité avec ses consommateurs. Les actions simples, comme répondre aux messages clients ou offrir des échantillons gratuits aux fidèles, ont forgé une marque presque indéboulonnable.

Est-ce que ça marche? (Oui!)

Je vous laisse juger avec quelques faits saillants :

- Chobani a été fondée en 2007 par Hamdi Ulukaya dans une ancienne usine de yogourt dans l'État de New York.⁕

- En 2012, l'entreprise a ouvert une nouvelle usine de 130 000 m² dans l'Idaho pour soutenir sa croissance.⁕

- En 2024, Chobani a réalisé un chiffre d'affaires de 778,6 millions de dollars sur le marché américain du yogourt.⁕

- L'entreprise détient plus de 20% de parts de marché du yogourt aux États-Unis.⁕

- Le chiffre d'affaires annuel de Chobani a atteint 5 milliards de dollars en septembre 2024.⁕

- Chobani compte entre 1001 et 5000 employés⁕.

- 72% des consommateurs américains d'alternatives au lait connaissent la marque Chobani.⁕

- Près de 30% des consommateurs d'alternatives au lait apprécient la marque et consomment ses produits.⁕

Nous sommes en 1990, et Dee Hock, à la tête de Visa, observe un phénomène unique : malgré son envergure mondiale, l’entreprise fonctionne selon une structure qui semble à la fois chaotique et organisée. Contrairement aux entreprises centralisées qui reposent sur des hiérarchies rigides, Visa se développe dans un cadre décentralisé, où chaque entité peut évoluer de manière autonome tout en contribuant à l’ensemble. Hock est fasciné par cette harmonie paradoxale entre l’indépendance des unités et la cohérence globale de l’organisation.

Il comprend alors que la meilleure gouvernance ne naît pas d’un contrôle rigide, mais plutôt de l’équilibre subtil entre deux forces opposées : le chaos, source de créativité et d’innovation, et l’ordre, garant de stabilité et de continuité. Ce mélange unique d’ordre et de désordre lui inspire un terme inédit : « chaordique ». Ce néologisme reflète sa conviction profonde que c’est en conciliant ces deux dynamiques que l’on peut bâtir des systèmes à la fois flexibles, adaptables et efficaces.

La notion de gestion chaordique dépasse largement les frontières des pratiques managériales pour toucher à des principes philosophiques universels. Hock n’invente pas seulement une nouvelle manière de gérer une entreprise ; il propose un véritable changement de paradigme, une vision du monde qui refuse l’opposition simpliste entre contrôle absolu et anarchie totale. Sa pensée rejoint, de manière implicite, des réflexions plus anciennes sur la nécessité d’accueillir le changement, l’incertitude, et la diversité des idées pour construire une organisation résiliente et durable.

Un modèle basé sur un contrat social clair

Cependant, il est essentiel de souligner que ce modèle chaordique ne signifie pas que tout pouvoir de décision est décentralisé de manière égale ou uniforme. Chaque organisation doit convenir d’un contrat social clair, établissant un cadre pour la collaboration. Ce contrat précise les rôles, les fonctions et les responsabilités de chacune des parties prenantes. L’autonomie offerte par le modèle chaordique repose sur une base de respect mutuel, où chaque membre de l’organisation, qu’il soit gestionnaire ou collaborateur, connaît les limites de son rôle et les attentes auxquelles il doit répondre.

Dans ce cadre, la gouvernance chaordique ne se contente pas de prôner une décentralisation complète. Elle cherche à équilibrer autonomie et responsabilité, tout en maintenant une collaboration structurée. Ce modèle ne peut fonctionner que si les parties acceptent que certains domaines nécessitent une supervision centralisée, notamment pour assurer la cohérence globale de l’organisation. La co-construction et la communication constante sont donc essentielles pour éviter toute dérive ou perte de direction.

Principes clés de la gestion chaordique :

- Réconciliation de l’ordre et du chaos : La gouvernance chaordique ne repose pas uniquement sur la décentralisation. Elle cherche avant tout à trouver un juste milieu entre l’ordre nécessaire pour maintenir la stabilité et la souplesse indispensable pour favoriser l’innovation. Plutôt que d’instaurer une anarchie organisationnelle, elle établit un cadre qui permet à chaque acteur de s’exprimer librement tout en respectant les structures établies.

- Contrat social et respect des rôles : La réussite de la gestion chaordique dépend de la reconnaissance mutuelle des rôles de chacun. Chaque acteur doit respecter les fonctions et responsabilités qui lui sont attribuées, mais également comprendre et respecter les fonctions des autres parties prenantes. Cela implique un contrat social solide, fondé sur une qualité d’échange et une transparence qui renforcent la coopération.

- Co-construction et intelligence collective : L’un des piliers de la gestion chaordique est l’implication active de tous les acteurs dans la prise de décision. Ce modèle privilégie une dynamique de co-construction, où la diversité des idées est non seulement acceptée, mais encouragée. Toutefois, cette co-construction repose sur une reconnaissance des responsabilités partagées, ce qui garantit que chaque décision prise reflète à la fois l’innovation et le respect des processus en place.

- Transformation progressive : Contrairement aux approches qui prônent des changements radicaux, la gestion chaordique valorise les petites transformations, permettant ainsi aux organisations d’évoluer sans perturber leur équilibre. En introduisant des changements par étapes, l’organisation peut tester, ajuster, et améliorer ses processus en temps réel tout en maintenant une certaine continuité.

- Humilité et exemplarité : Ce modèle demande un leadership humble, où le gestionnaire reconnaît qu’il ne détient pas toutes les réponses. L’écoute active des collaborateurs devient alors un moteur de succès. La gestion chaordique invite donc à repenser la relation au pouvoir, en favorisant un dialogue où chacun joue son rôle, tout en reconnaissant la nécessité d’un cadre structuré.

Critique des process rigides

Dans son œuvre « Socrate au pays des process », Julia de Funès critique l’obsession des entreprises modernes pour les process rigides, qui transforment les employés en exécutants mécaniques. Pour elle, les organisations ont trop souvent remplacé la réflexion individuelle par des procédures normatives, conduisant à une forme d’aliénation des travailleurs.

C’est précisément là que la gestion chaordique entre en jeu. Elle propose de remettre en cause cette rigidité en acceptant que le chaos, ou plutôt l’imprévisibilité, soit une part nécessaire de toute entreprise humaine. Comme le souligne Julia de Funès, "l’ordre, lorsqu’il est trop strict, étouffe l’intelligence", et c'est en laissant une certaine place à l’improvisation, au désordre créatif, que l’on permet aux individus de se réapproprier leur capacité à innover et à penser par eux-mêmes. La gestion chaordique offre donc une réponse à l’aliénation dénoncée par De Funès : en intégrant une part de chaos dans les systèmes organisationnels, elle redonne de la liberté et de la flexibilité aux acteurs tout en garantissant un cadre de stabilité.

L’ordre et le chaos : une dialectique créatrice

Le concept de "chaordique" repose sur l'idée que l'ordre et le chaos ne s’opposent pas mais se complètent. Cette dialectique rappelle la philosophie d'Heraclite, pour qui le changement et le désordre font partie de la nature de l'univers, ainsi que la pensée de Julia de Funès, qui critique les excès de la planification et de la rigidité organisationnelle.

De Funès, tout comme Hock, reconnaît que l’ordre est nécessaire pour éviter le chaos complet, mais elle s'oppose à l’idée d’un contrôle total. La gestion chaordique, en trouvant un équilibre entre ces deux pôles, rejoint cette perspective philosophique en prônant une structure souple, où les acteurs de l’organisation peuvent à la fois respecter un cadre et avoir la liberté d'agir de manière autonome. C'est ainsi que se construit une gouvernance qui, loin d’être paralysée par la bureaucratie, est vivante, adaptable et capable de répondre aux défis complexes du monde moderne.

Pourquoi aujourd'hui?

Les changements sociaux ont profondément modifié le rapport au travail.

En interne, nous sommes passés de l'ère de l'entreprise-reine, où les décisions étaient centralisées et hiérarchisées, à celle de l'employé-roi, où l'autonomie, le sens et la reconnaissance étaient au cœur des attentes. Aujourd'hui on assiste à un retour de balancier qui nous oblige à nous arrêter pour réfléchir à une mise à jour des modèles de gestion.

À l'externe, l'avenir autrefois incrémental et prévisible est devenu incertain, marqué par le chaos et le changements rapides. L'accélération des crises rendent la planification plus hasardeuse. On compte aujourd'hui une crise économique majeur aux 7 ans, sans compter l'instabilité géo-politiques et les crises sanitaires qui ont un impact rapide et direct sur toutes les organisations, dans tous les domaines. Ce double bouleversement, à la fois interne et externe, transforme les forces et faiblesses des organisations tout comme les opportunités et menaces qui les entourent. Ces évolutions nécessitent une nouvelle approche de la gouvernance, capable de concilier ordre et chaos : la gestion chaordique.

Vers une gouvernance humaniste et équilibrée

La gestion chaordique représente un modèle novateur de gouvernance, capable de répondre aux défis de la complexité et de l'incertitude du monde contemporain. En conciliant ordre et chaos, elle propose une approche équilibrée qui redonne de la flexibilité aux systèmes de gestion sans pour autant les plonger dans l’anarchie. Ce modèle, qui valorise l’intelligence collective et la participation active des acteurs, trouve des échos philosophiques profonds dans la pensée de Julia de Funès, qui critique les excès de la rigidité procédurale et plaide pour une réappropriation de la pensée critique et de l’autonomie au sein des entreprises.