J’étais récemment en conférence dans une grande entreprise à Montréal, qui était fière de ses 200 collaborateurs. En pitch, elle utilise parfois cet "argument du nombre" pour valoriser la puissance d'un groupe. C'est dommage, car on peut aller beaucoup plus loin.

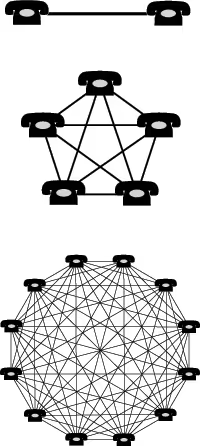

Quand on « compare » des effectifs, on a tendance à ne prendre en compte que… les effectifs eux-mêmes, plutôt que les interactions potentielles entre eux. Quel dommage, c’est justement ça la force du collectif! Comment alors calculer ce nombre d'interactions, de connexions?

C’est à Robert Melancton Metcalfe (1946-) que l’on doit une formule imparable quand il s’agit de calculer la valeur d’un réseau.

Jeune doctorat, Metcalfe rejoint le MIT, déçu que Harvard ne l’ai pas autorisé à brancher l’université sur le nouveau réseau ARPAnet - ancêtre du web. C’est donc au MIT où il va pouvoir créer un des premiers réseaux d’ordinateurs interconnectés, et connecté au fameux ARPAnet. Il rejoint alors le PARC en 1973, célèbre laboratoire de XEROX et véritable incubateur pour des ingénieurs qui finiront chez Apple et Microsoft commercialiser leurs inventions. Metcalfe n’échappe à cette fuite des cerveaux et fonde 3Com, qui deviendra rapidement un fournisseur de service nouveau : l’Ethernet, l’invention du jeune ingénieur.

L’ethernet devient une norme dans la silicon valley et partout ailleurs dans le monde. 3Com sera rachetée en 2010 par Hewlett-Packard.

Dans ses travaux, Metcalfe va promulguer une loi, qu’on appelle la loi d'utilité de réseau basée sur le carré des nœuds » - même si on ne l’appelle pas comme ça en réalité. Cette loi est devenue la Loi de Metcalfe. On l’appelle aussi l’effet de réseau, ou l’effet club.

Alors que dit cette loi de Metcalfe? Elle calcule le nombre de connexions possibles dans un réseau possédant n noeuds. Elle établit également que ce nombre de connexions représente la valeur du réseau.

La formule est la suivante :

Mais on la simplifie souvent avec la formule suivante :

En voici une l’illustration originale :

Et voici un exemple très concret :

Pour vous simplifier la vie, j’ai programmé un petit calculateur pour vous :

Alors plutôt que de vous mettre de l’avant en disant « nous sommes 50 employés alors que notre concurrent n’a que 30 employés… c’est 20 de plus! », expliquez plutôt « nous avons 1225 interactions possibles, alors que notre concurrent n’en a que 435, c’est 790 de plus! ».

La loi de Metcalfe est devenue une bénédiction pour le calcul de la valeur d'un réseau social. Facebook, LinkedIn, X (Twitter)... tous les plateformes calculent leur valeur financière en se basant sur la formule de Metcalfe. L'idée, mettre de l'avant les connexions possibles plutôt que le nombre d'abonnées.

Cependant, cette approche est discutable quand les réseaux sont vastes, et que la possibilité de connexion entre TOUS les noeuds n'est pas évidente — c'est le cas pour tous les réseaux sociaux. Dans ce cas, certains experts privilégient une autre loi inspirée de la linguistique, celle de Zipf.❶ La valeur est beaucoup moins avantageuse, avec la formule valeur = n(log n).

Pour les curieux, voici un calculateur Zipf :

Cependant, c'est encore aujourd'hui la loi de Mercalfe qui fait foi dans la plupart des organisations.❷

La Loi de Metcalfe, en relation avec la valeur du collectif, offre un cadre puissant pour comprendre et exploiter la créativité dans les processus collectifs. Les organisations et les individus cherchant à innover peuvent s'appuyer sur cette loi pour optimiser leurs stratégies créatives, en gardant à l'esprit l'importance de la qualité des contributions et la gestion effective de la complexité inhérente aux grands réseaux.

Le syndrome de Diogène, originellement décrit comme un trouble du comportement, se caractérise par une tendance à l'accumulation compulsive d'objets et une incapacité à jeter quoi que ce soit. Souvent associé à un isolement social profond et un manque de soin de soi, ce syndrome tire son nom du philosophe grec Diogène de Sinope, bien que paradoxalement, ce dernier prônait un mode de vie minimaliste et austère. L’usage du terme dans le contexte organisationnel ou stratégique permet de décrire une dérive méconnue des entreprises : le syndrome de Diogène stratégique.

En entreprise, ce syndrome ne se traduit pas par l'accumulation d'objets, mais par l'accumulation d'initiatives, d’actions et de projets qui ne servent pas à la stratégie globale de l'organisation. On voit des équipes qui lancent des projets à gauche et à droite sans cohérence, des dirigeants qui entament de nouvelles initiatives sans se demander si elles sont alignées avec les priorités déjà établies, ou encore des départements qui développent des processus répétitifs dont la valeur ajoutée est questionnable. Beaucoup d'entre eux pensent que cette multiplication d'idées est un signe de dynamisme et d'innovation, alors qu’en réalité, elle est contre-productive.

Pour McKinsey & Company (2018), environ 30 % des projets lancés dans les entreprises n'aboutissent pas à des résultats tangibles et ne sont pas alignés avec la stratégie globale, contribuant ainsi à une dispersion des ressources et à un gaspillage de temps et d'efforts. Une autre étude de Boston Consulting Group (BCG, 2019) a révélé que les entreprises ayant une stratégie simplifiée et alignée sur des objectifs clairs avaient en moyenne 40 % de meilleurs résultats que celles dont les actions étaient dispersées.

Ce syndrome stratégique survient souvent dans des environnements d'entreprise où il n’y a pas de clarification nette des priorités ou des critères d’arrêt. L’effet est comparable à celui de la surconsommation : l'entreprise remplit son calendrier d'activités, son équipe de nouvelles compétences, ses rapports de données à analyser, mais à quel prix ? Ces initiatives à faible impact diluent les ressources, encombrent les agendas, et peuvent même éloigner l'entreprise de sa vision et de ses objectifs clés. L’accumulation excessive conduit à une surcharge opérationnelle qui mine la productivité et crée une culture d’épuisement professionnel où les employés sont constamment occupés, mais rarement efficaces.

On peut illustrer cette dynamique avec le concept de "surévaluation de l'activité". Une étude publiée dans la Harvard Business Review (Mankins & Steele, 2005) montre que les entreprises les plus performantes réduisent constamment leur portée d’actions pour se concentrer sur les initiatives à haute valeur ajoutée. Là où des entreprises avec un syndrome de Diogène stratégique tendent à multiplier les projets dans l’espoir d’optimiser leur rendement, les organisations performantes, au contraire, s'efforcent de simplifier et d'éliminer les efforts superflus. Cette simplification permet de garantir que chaque projet ou initiative mis en œuvre est aligné avec la vision stratégique et apporte une réelle valeur ajoutée. Le paradoxe est que l’activité intense ne garantit pas la productivité ; il vaut souvent mieux faire moins, mais le faire mieux.

En entreprise, cette accumulation de projets vient souvent d'une crainte de "manquer une opportunité". C’est la logique du FOMO (Fear Of Missing Out) qui prévaut. On se dit que toute idée doit être explorée, toute tendance doit être suivie. Pourtant, c’est là que la discipline stratégique intervient : savoir dire "non" à une action qui ne cadre pas avec la vision à long terme est aussi important que de définir les bonnes priorités. Jim Collins, auteur de "Good to Great", l’affirme bien : la grandeur d'une entreprise dépend non seulement de ce qu’elle choisit de faire, mais également de ce qu’elle choisit de ne pas faire. La capacité à choisir où investir ses ressources, tant financières qu’humaines, est un facteur clé de succès qui distingue les entreprises prospères de celles qui stagnent.

L’impact du syndrome de Diogène stratégique sur la culture d'entreprise ne doit pas non plus être négligé. Une surcharge d’initiatives peut rapidement mener à l'épuisement des équipes, à une perte de motivation et à une baisse de l’engagement des employés. Selon une enquête de Gallup (2021), 23 % des employés disent se sentir débordés par la quantité de projets et de tâches à réaliser, ce qui affecte leur productivité et leur bien-être. Un alignement clair des priorités permet non seulement de maximiser l'efficacité des ressources, mais également de créer un environnement de travail plus sain. Lorsque les employés se concentrent sur des tâches qui sont en ligne directe avec la stratégie de l'entreprise, ils ont tendance à être plus motivés, car ils voient la pertinence et l'impact de leur travail. Cela crée une dynamique positive où chacun connaît sa place et son rôle dans la réussite collective.

Pour contrer le syndrome de Diogène en stratégie, voici quatre solutions détaillées :

Nous sommes en 1990, et Dee Hock, à la tête de Visa, observe un phénomène unique : malgré son envergure mondiale, l’entreprise fonctionne selon une structure qui semble à la fois chaotique et organisée. Contrairement aux entreprises centralisées qui reposent sur des hiérarchies rigides, Visa se développe dans un cadre décentralisé, où chaque entité peut évoluer de manière autonome tout en contribuant à l’ensemble. Hock est fasciné par cette harmonie paradoxale entre l’indépendance des unités et la cohérence globale de l’organisation.

Il comprend alors que la meilleure gouvernance ne naît pas d’un contrôle rigide, mais plutôt de l’équilibre subtil entre deux forces opposées : le chaos, source de créativité et d’innovation, et l’ordre, garant de stabilité et de continuité. Ce mélange unique d’ordre et de désordre lui inspire un terme inédit : « chaordique ». Ce néologisme reflète sa conviction profonde que c’est en conciliant ces deux dynamiques que l’on peut bâtir des systèmes à la fois flexibles, adaptables et efficaces.

La notion de gestion chaordique dépasse largement les frontières des pratiques managériales pour toucher à des principes philosophiques universels. Hock n’invente pas seulement une nouvelle manière de gérer une entreprise ; il propose un véritable changement de paradigme, une vision du monde qui refuse l’opposition simpliste entre contrôle absolu et anarchie totale. Sa pensée rejoint, de manière implicite, des réflexions plus anciennes sur la nécessité d’accueillir le changement, l’incertitude, et la diversité des idées pour construire une organisation résiliente et durable.

Cependant, il est essentiel de souligner que ce modèle chaordique ne signifie pas que tout pouvoir de décision est décentralisé de manière égale ou uniforme. Chaque organisation doit convenir d’un contrat social clair, établissant un cadre pour la collaboration. Ce contrat précise les rôles, les fonctions et les responsabilités de chacune des parties prenantes. L’autonomie offerte par le modèle chaordique repose sur une base de respect mutuel, où chaque membre de l’organisation, qu’il soit gestionnaire ou collaborateur, connaît les limites de son rôle et les attentes auxquelles il doit répondre.

Dans ce cadre, la gouvernance chaordique ne se contente pas de prôner une décentralisation complète. Elle cherche à équilibrer autonomie et responsabilité, tout en maintenant une collaboration structurée. Ce modèle ne peut fonctionner que si les parties acceptent que certains domaines nécessitent une supervision centralisée, notamment pour assurer la cohérence globale de l’organisation. La co-construction et la communication constante sont donc essentielles pour éviter toute dérive ou perte de direction.

Dans son œuvre « Socrate au pays des process », Julia de Funès critique l’obsession des entreprises modernes pour les process rigides, qui transforment les employés en exécutants mécaniques. Pour elle, les organisations ont trop souvent remplacé la réflexion individuelle par des procédures normatives, conduisant à une forme d’aliénation des travailleurs.

C’est précisément là que la gestion chaordique entre en jeu. Elle propose de remettre en cause cette rigidité en acceptant que le chaos, ou plutôt l’imprévisibilité, soit une part nécessaire de toute entreprise humaine. Comme le souligne Julia de Funès, "l’ordre, lorsqu’il est trop strict, étouffe l’intelligence", et c'est en laissant une certaine place à l’improvisation, au désordre créatif, que l’on permet aux individus de se réapproprier leur capacité à innover et à penser par eux-mêmes. La gestion chaordique offre donc une réponse à l’aliénation dénoncée par De Funès : en intégrant une part de chaos dans les systèmes organisationnels, elle redonne de la liberté et de la flexibilité aux acteurs tout en garantissant un cadre de stabilité.

Le concept de "chaordique" repose sur l'idée que l'ordre et le chaos ne s’opposent pas mais se complètent. Cette dialectique rappelle la philosophie d'Heraclite, pour qui le changement et le désordre font partie de la nature de l'univers, ainsi que la pensée de Julia de Funès, qui critique les excès de la planification et de la rigidité organisationnelle.

De Funès, tout comme Hock, reconnaît que l’ordre est nécessaire pour éviter le chaos complet, mais elle s'oppose à l’idée d’un contrôle total. La gestion chaordique, en trouvant un équilibre entre ces deux pôles, rejoint cette perspective philosophique en prônant une structure souple, où les acteurs de l’organisation peuvent à la fois respecter un cadre et avoir la liberté d'agir de manière autonome. C'est ainsi que se construit une gouvernance qui, loin d’être paralysée par la bureaucratie, est vivante, adaptable et capable de répondre aux défis complexes du monde moderne.

Les changements sociaux ont profondément modifié le rapport au travail.

En interne, nous sommes passés de l'ère de l'entreprise-reine, où les décisions étaient centralisées et hiérarchisées, à celle de l'employé-roi, où l'autonomie, le sens et la reconnaissance étaient au cœur des attentes. Aujourd'hui on assiste à un retour de balancier qui nous oblige à nous arrêter pour réfléchir à une mise à jour des modèles de gestion.

À l'externe, l'avenir autrefois incrémental et prévisible est devenu incertain, marqué par le chaos et le changements rapides. L'accélération des crises rendent la planification plus hasardeuse. On compte aujourd'hui une crise économique majeur aux 7 ans, sans compter l'instabilité géo-politiques et les crises sanitaires qui ont un impact rapide et direct sur toutes les organisations, dans tous les domaines. Ce double bouleversement, à la fois interne et externe, transforme les forces et faiblesses des organisations tout comme les opportunités et menaces qui les entourent. Ces évolutions nécessitent une nouvelle approche de la gouvernance, capable de concilier ordre et chaos : la gestion chaordique.

La gestion chaordique représente un modèle novateur de gouvernance, capable de répondre aux défis de la complexité et de l'incertitude du monde contemporain. En conciliant ordre et chaos, elle propose une approche équilibrée qui redonne de la flexibilité aux systèmes de gestion sans pour autant les plonger dans l’anarchie. Ce modèle, qui valorise l’intelligence collective et la participation active des acteurs, trouve des échos philosophiques profonds dans la pensée de Julia de Funès, qui critique les excès de la rigidité procédurale et plaide pour une réappropriation de la pensée critique et de l’autonomie au sein des entreprises.

Le Québec a été le village gaulois de la pandémie pour TVA Nouvelles. Sherbrooke a été le village gaulois du vote Québec Solidaire lors des dernières élections selon Le Devoir, pendant que Montréal devenait le village gaulois libéral pour QUB. Mais ce n'est pas nouveau! Parce que Québec est aussi le village gaulois de l'immobilier en Amérique du Nord pour 985fm, alors qu'Ancienne Lorette est le village gaulois de Québec — le village gaulois du village gaulois, donc. Il y a des villages gaulois pour tout! Pour la langue française, pour la culture, pour le sport, pour la gastronomie... ou contre les e-books. Le village gaulois, c'est un lieu qui résiste, qui se tient. On y sous-entend souvent une force, un entêtement. Mais d'où vient cette idée de village gaulois? Elle nous vient d'Uderzo et Goscinny, les papas d'Astérix et Obélix, qui ont placé le village gaulois au coeur de la Bretagne — une autre contrée de têtes dures.

« Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. » Voilà l'acte de naissance du village gaulois tel qu'on le connait, daté du 29 octobre 1959, lors de la première apparition d'Astérix dans le journal de bandes dessinées Pilote. Un village inspiré du fort caractère des Bretons et — avouons-le — des Français en général. Et c'est ainsi que d'album en album, nous avons assimilé cette légende, au détriment peut-être de la véritable histoire du village gaulois, courageux et résistant. Courageux? Sans aucun doute! Résistant? Oui et non…

L'histoire se passe dans le Quercy (région du Lot)... et pas dans la Bretagne d'Astérix. Nous sommes en 51 av. J.-C., quelques mois après la bataille d’Alésia — qui va annoncer la capitulation de Vercingétorix. La « France » (qui ne l’est pas encore) est envahie par l'armée de Jules César qui livre des batailles féroces et sans pitié contre les hordes de Gaulois. Deux survivants d’Alésia, Luctérios et Drappès passent une alliance pour continuer la lutte contre César. Ils rassemblent 4000 hommes et se réfugient dans le village d’Uxellodunum qui signifie « forteresse surélevée ». Rapidement, l’armée gauloise est rattrapée par l’armée romaine qui s’installe autour du village. Des stratégies se mettent en place. Le ravitaillement se fait de nuit en catimini, et l’eau est puisée d'un ruisseau voisin. Bref… On va pouvoir tenir longtemps. … Enfin, presque.

Drappès est capturé avec 2000 de ses hommes pendant une opération de ravitaillement. Luctérios échappe à l’embuscade et disparaît dans la nature. Le village est alors isolé, sans chef — mais l’autonomie en vivres et en eau potable est garantie… Enfin, presque.

Les Romains tentent plusieurs incursions dans les palissades entourant le village, sans succès. À Rome, Jules César s’impatiente et envoie 30 000 hommes pour venir à bout des 2000 résistants. Il veut une victoire rapide, mais surtout symbolique : on ne résiste pas à l’Empire. César se déplace en personne et aperçoit le ruisseau. Il ordonne à ses troupes d’en trouver la source et de la boucher, ce qui est fait en quelques jours. Les villageois, leurs chevaux et leurs bestiaux manquent rapidement d’eau, et commencent à mourir de soif. Les pertes sont lourdes, sans aucune intervention militaire frontale. Affaiblis ou mourants, les malheureux se rendent.

Uxellodunum tombe alors dans l'oubli pendant des siècles et des siècles et des siècles... bref, pendant des millénaires. C'est Napoléon III, inconditionnel des récits de Jules César (entre Empereurs, on se comprend) qui va s'intéresser à ce village gaulois et déterrer son histoire.

On sait bien que l'Histoire est toujours écrite par les vainqueurs, mais cette fois, c'est la version des vaincus qui nous est parvenue. Au final, c'est l'histoire banale d'un village banal qui a subi un siège banal. C'est l'histoire de la fin de la Gaule, et d'un César qui n’aura eu qu'à couper le robinet d'un petit bourg pour gagner une bataille. En guise de leçon, il fit couper les deux mains de tous les résistants avant de les renvoyer dans les villages aux alentours. L’idée : envoyer un message clair à la Gaule : voilà ce qui arrive quand tu résistes à César.

Voilà ce qu’on apprend du travail incessant des archéologues. Oui, le village Gaulois a existé, et il a, oui, abrité des combattants valeureux et courageux. Mais l’histoire nous apprend aussi que cette résistance a été de courte durée, et que la fin a été funeste. Pire, elle nous enseigne aussi qu’une bonne stratégie est venue à bout du siège, sans avoir eu recours à l’attaque frontale.

Nous sommes au IXe siècle en Éthiopie, dans la région de Kaffa. Un berger nommé Kaldi garde ses chèvres. Un beau matin, il observe que son troupeau est surexcité, que ses animaux semblent animés d'une énergie inhabituelle. Après une brève enquête, il découvre que ses chèvres ont grignoté... des baies de caféier. De retour au village, Kaldi alerte les moines locaux. Ces derniers expérimentent et finissent par créer une infusion nouvelle avec ces baies.

Le café venait de naître.

Lentement, la consommation de café va s'étendre dans le monde arabe, devenant une boisson populaire au Yémen, à la Mecque et à Médine. Le café, valorisé pour ses propriétés stimulantes, était utilisé par les moines soufis yéménites pour rester éveillés pendant leurs longues prières nocturnes. Ces racines sont encore présentes dans le vocabulaire. Café vient du mot arabe « qahwah » (قهوة). Le mocha fait référence à Moka, la capitale du Yémen. L'arabica et le robusta (dérivé lointain de bunn — grain de café en arabe) sont d'autres traces indélébiles des origines du café.

C'est en 1615 que des marchands vénitiens vont rapporter ce nouveau breuvage dans leurs soutes et le faire découvrir à l'Europe. Les débuts sont hésitants. À son arrivée, le café suscite à la fois curiosité et méfiance. Certains le considèrent avec suspicion, le qualifiant de « vin d'Arabie ». Mais malgré ces réticences — notamment dues à des considérations religieuses et de santé —, le café gagne progressivement en popularité auprès de la noblesse. Il est alors perçu comme une curiosité exotique et coûteuse, principalement accessible aux classes supérieures.

Puis, en 1645, le café devient un lieu. On ouvre un premier établissement à Venise. Un lieu élégant, plutôt fréquenté par l'aristocratie et la bourgeoisie aisée.

Le café infuse l'Europe et arrive en Angleterre. Et c'est grâce aux étudiants qu'il va percer la société britannique peu encline aux nouveautés.

En mai 1637, le jeune étudiant étranger venu de Crète, Nathaniel Conopios va préparer et servir le premier café jamais dégusté en Angleterre devant quelques étudiants ébahis du Balliol College.❶

En 1650, Jacob — un juif d'origine libanaise (certaines sources disent arménienne) — a l'idée d'ouvrir un établissement pour faire découvrir le nouveau nectar aux Anglais. Il s'installe au pied de l'hôtel Angel, et fait inscrire au-dessus de la porte «The Grand Café». Mais son idée est différente de celle des Vénitiens.

Contrairement aux Italiens, Jacob ouvre ses portes à tout le monde, et pas seulement aux aristocrates. Des artistes, des ingénieurs, des scientifiques, des poètes, des curieux, des philosophes et des badauds se mélangent, et les discussions se passionnent. Cette année-là, Jacob n'avait certainement pas idée de la révolution intellectuelle qu'il venait d'introduire en Europe.

Il faut expliquer qu'avant Jacob, on se croisait aussi, on palabrait aussi, on débattait aussi. Mais on faisait tout cela... saoul. Les tavernes servaient principalement de la bière, du cidre, du Perry (cidre de poire), du vin importé, et — à de rares occasions — du genièvre (ancêtre du gin)... Mais jamais, Ô Grand Jamais d'eau — bien trop dangereuse à l'époque.

En 1650, Jacob venait d'inventer les brainstormings interdisciplinaires... à jeun.

Le café devient un lieu d'échange entre clients sobres. Et les idées fusent. Le Grand Café attire les intellectuels, les artistes et les hommes d'affaires. Tout est chamboulé. Les idées, la politique et la culture. Alors, les cafés se multiplient en Angleterre, tout comme les séances de co-design.

À quelques miles de là, un groupe d'étudiants et de membres de l'université d'Oxford persuadent un certain Arthur Tillyard — apothicaire de son état — de préparer et de vendre du café à l'Université. En 1655, le Tillyard's coffeehouse devient un point de rencontre pour le groupe d'étudiants qui formeront le Oxford Coffee Club. Les philosophes et les savants d'Oxford s'y donnent rendez-vous. On y croise notamment l'inventeur de la chimie moderne, Robert Boyle. Professeurs et élèves se mélangent, pour discuter de leurs théories et leurs recherches. On débat, on philosophe, on se passionne. Cette confrérie informelle, en pleine expansion, va évoluer pour devenir la célèbre Royal Society, qui reste encore aujourd'hui l'une des principales sociétés scientifiques du monde.

Partout en Angleterre — et cent ans avant les Lumières françaises —, l'Angleterre venait de découvrir le mélange des disciplines, des concepts et des pensées. Pour la première fois, grâce à Tillyard — mais aussi à Jacob — mais aussi à Conopios — mais surtout au berger Kaldi —, on échangeait des idées nouvelles, avec les idées claires.

De tout temps, les cafés ont posé des problèmes aux autorités. Au XVe siècle, le café a fait face à des résistances dans le monde musulman. Des interdictions ont été imposées à divers moments en Arabie et en Turquie, principalement pour des raisons religieuses et politiques. Les autorités craignaient que les cafés ne deviennent des lieux de rassemblement pour des discussions politiques et des rébellions. Au XVIIe siècle, le gouvernement britannique, inquiet des discussions politiques qui se tenaient dans les coffehouses, a tenté à plusieurs reprises de les réglementer ou de les fermer. Les autorités universitaires ont tout fait pour faire fermer le Oxford Coffee Club. Un siècle plus tard, le gouvernement français partageait les mêmes réserves pour les mêmes raisons — parce c'est là qu'on y préparait la Révolution française. Rien n'y a fait. Le café a survécu à toutes les autorités.

Et en passant, The Grand Café existe encore — c'est devenu un salon de thé. Décidément... tout fout le camp. 🙃

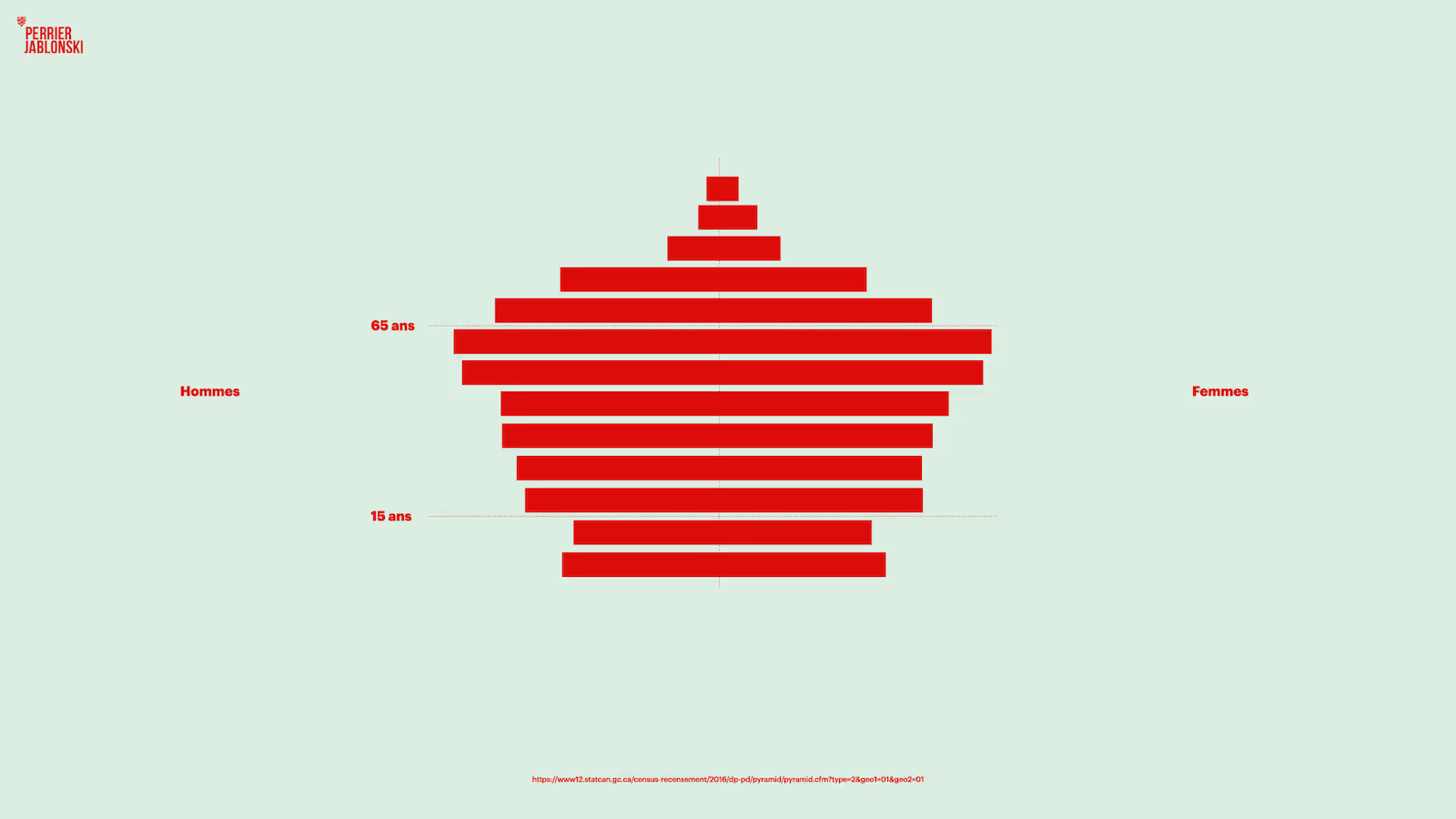

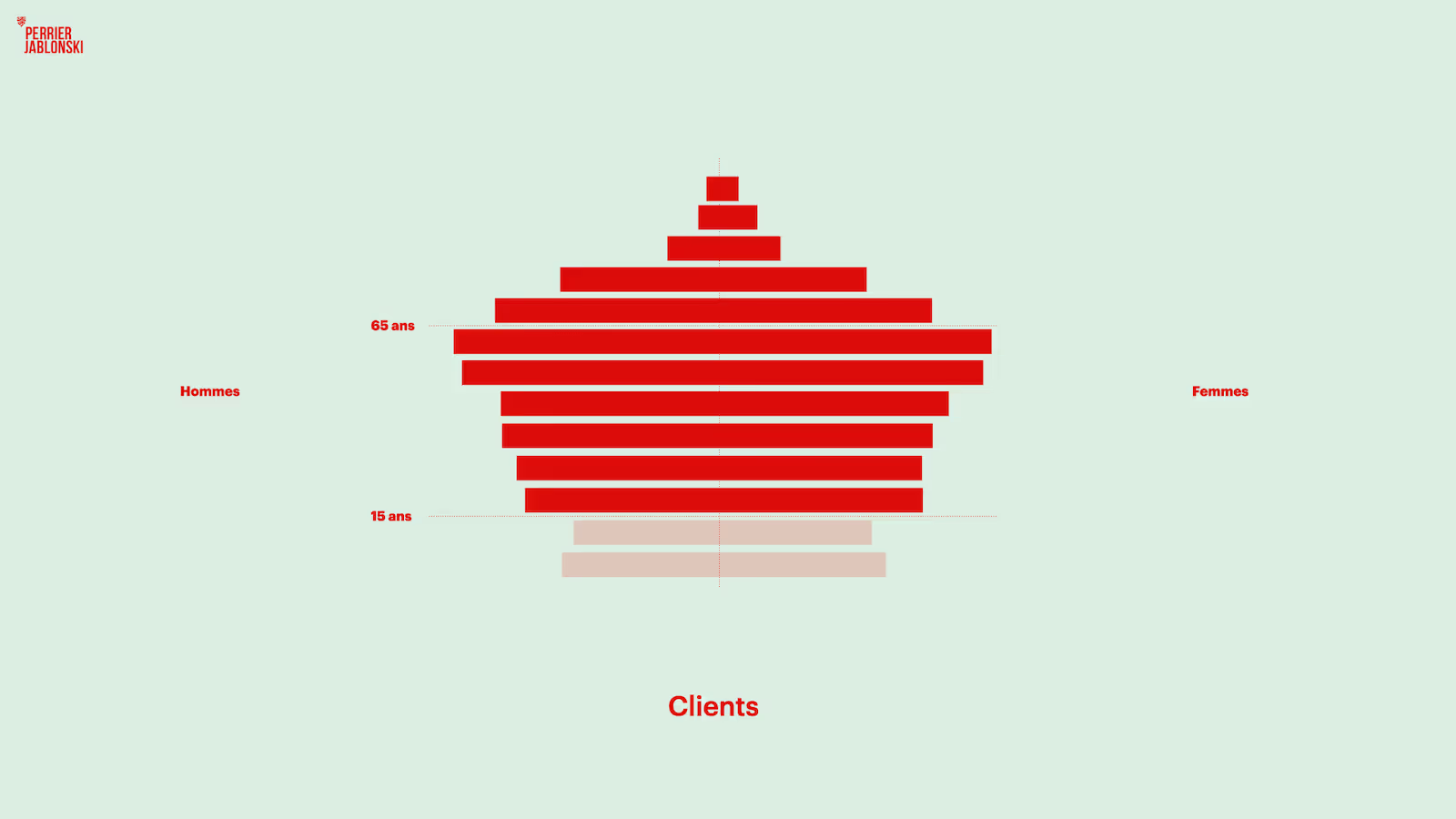

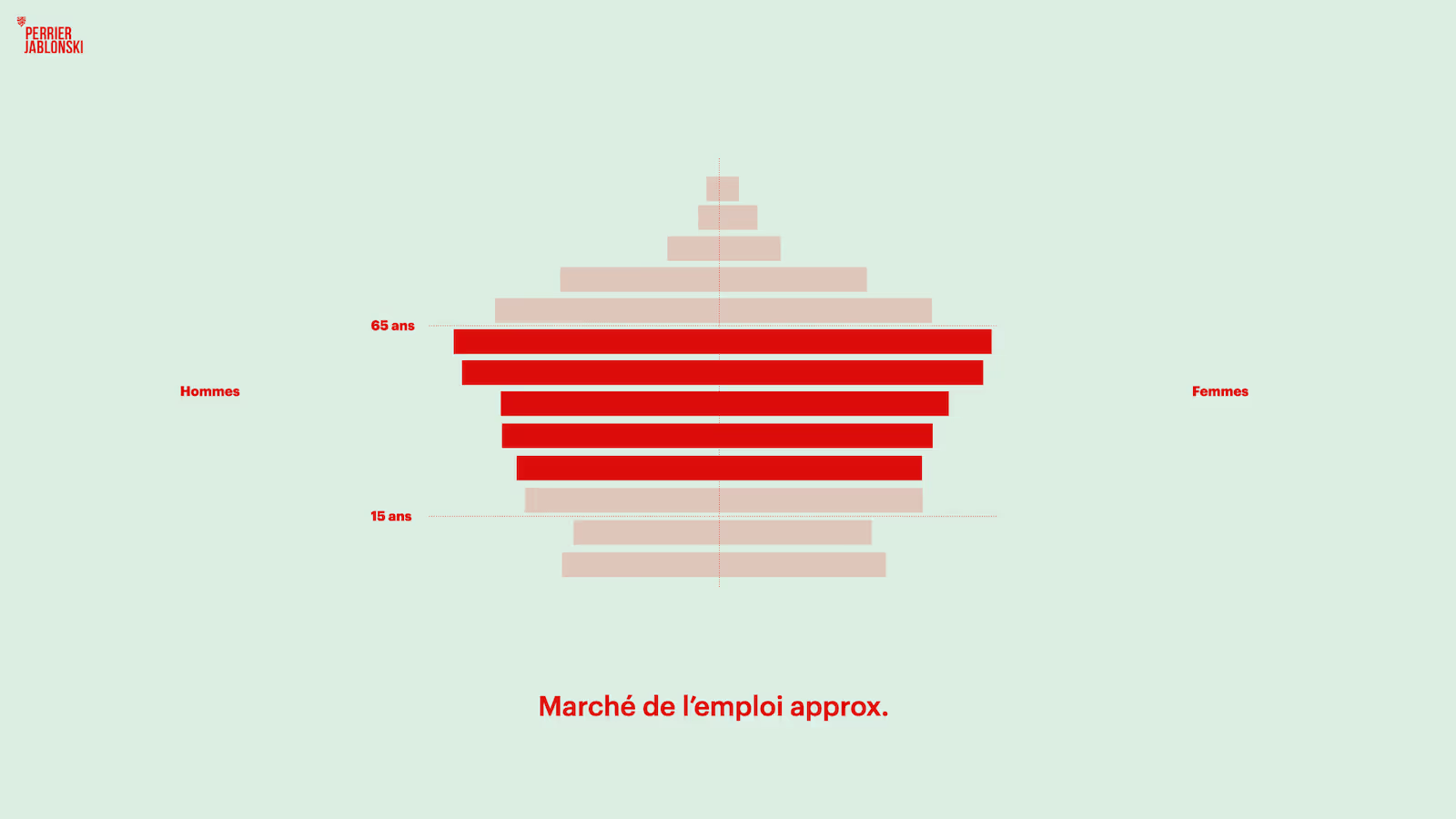

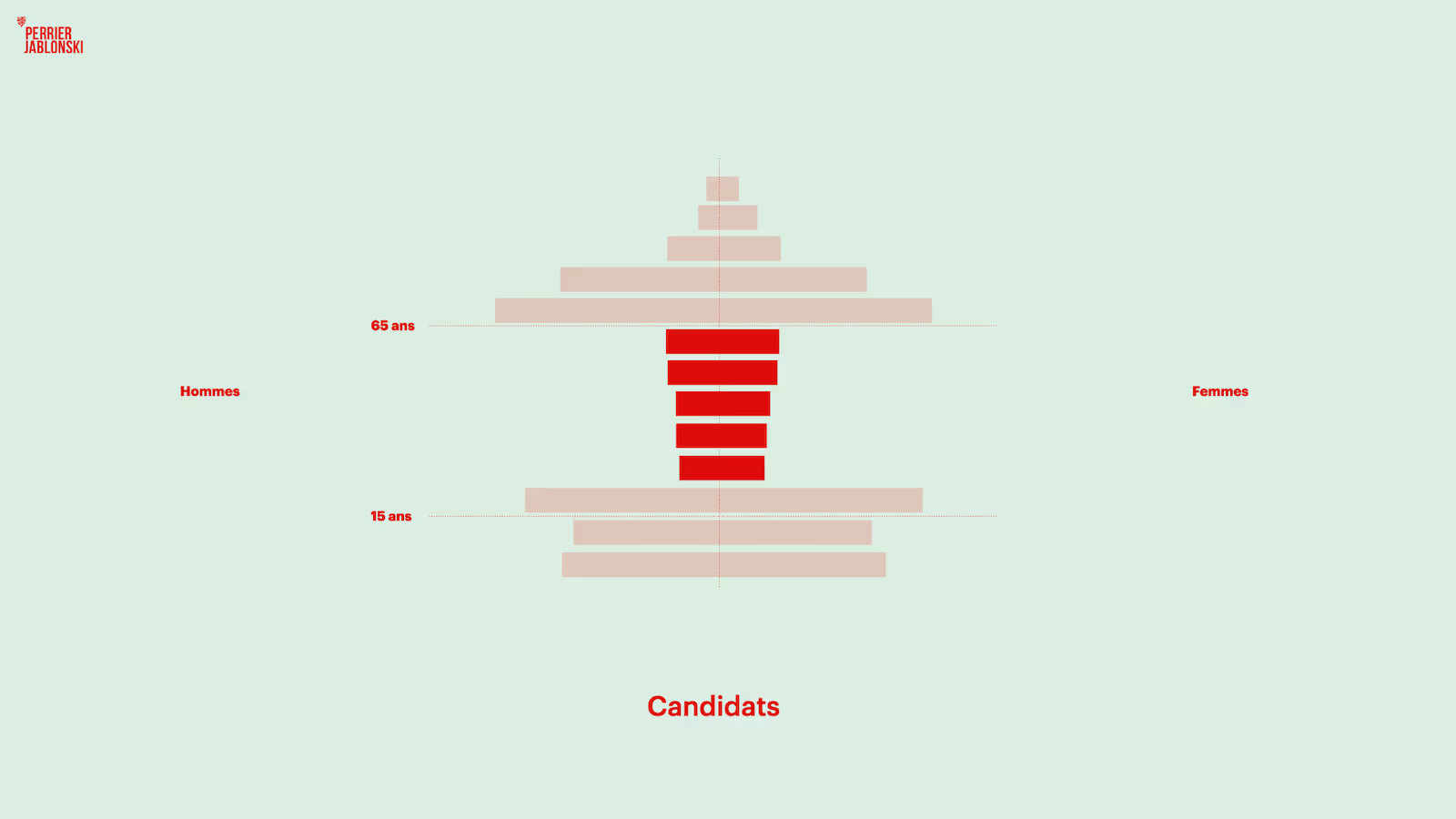

Il suffit de regarder une courbe démographique pour comprendre l’incroyable simplicité des enjeux qui nous attendent. Rien de tel qu'une illustration graphique pour expliquer le problème. Bien évidemment, tout dépend de votre industrie, de votre produit ou de votre offre, mais l'idée est simplement d'imaginer l'avenir ensemble.

Côté client, les baby-boomers ne travaillent plus, mais ils vivent encore. Ils ne sont plus vos employés, mais ils sont restés vos clients. Il y a donc toujours autant de clients à servir, avec un marché du travail plus restreint.

Côté employés, il y a mécaniquement moins de candidats potentiels, et les expertises nécessaires pour travailler chez vous sont les mêmes que chez Google, GSoft ou Element AI. Résultat : un candidat peut choisir son employeur dans une infinité d’industries... ici ou ailleurs.

Bref, l’enjeu des 10 prochaines années n’est pas de trouver plus de clients. Il est de trouver les employés qui serviront les clients que vous avez déjà. Vous n'avez pas de défi de croissance. Vous avez un défi de bienveillance. Voici trois pistes de réflexion pour vous préparer, et inventer votre propre expérience-employé.

L’intelligence artificielle est devenue une ombre qui plane au-dessus de nos emplois. Or, c'est encore un fantôme bien peu crédible face à l’incroyable capacité de réflexion des humains. Des études récentes commencent à nous rassurer : les échecs cuisants et coûteux rendent les professionnels plus prudents quant aux prévisions alarmistes des emplois détruits par l’IA. Une forme d'intelligence domine : l'automatisation. Elle représente 70% des projets d'intelligence artificielle aujourd’hui. L'idée n’est pas de supprimer des emplois, mais de supprimer les tâches stupides dans nos emplois. Et si notre temps était consacré à plus de réflexion inductive (la plus grande qualité de l’humain) et moins de réflexion déductive (sans valeur, répétitive, ennuyeuse)?

Les connaissances doublent à vitesse exponentielle. En médecine par exemple, la connaissance collective double tous les 73 jours alors qu'il faut dix ans pour former un médecin. Il est alors impensable de croire qu’un employé chez vous a terminé son apprentissage. Ce qu'il n'apprendra pas chez vous, il voudra l’apprendre ailleurs... chez votre concurrent s'il le faut. Vous devez devenir une école et vos gestionnaires, des professeurs. Vous devez offrir une structure pour préparer vos employés à demain de manière constante. Et vous devez choisir des gestionnaires capables d’instruire et inspirer les troupes.

Les startups (devenues des multinationales) ont donné une vision simplifiée des désirs des jeunes générations. Tables de babyfoot, vacances infinies, chefs cuisiniers... au-delà de la poudre aux yeux, revenez à certains fondamentaux. Un jeune employé chez vous va aussi (et surtout) rechercher une certaine sécurité d'emploi. Mariage, condo, projets... la vie d’un jeune couple en 2019 n’est pas très différente d'il y a 30 ans. Aussi, pensez aux sujets de société qui ne peuvent plus être traités comme des valeurs sociétales, mais bel et bien comme des questions de survie, comme le développement durable, la responsabilité sociale ou l'éthique.