La publicité a un âge d'or. Nous sommes dans les années 50. Un mardi, 11h30. On vient d'arriver au bureau. Le cul confortablement installé dans un siège Charles Eames, un verre de Martini à la main, les deux pieds sur le bureau — à côté de la machine à écrire. Après une bouffée de cigarette et un autre verre de Martini, on imagine le slogan que notre client attendait : More Doctors smoke Camels than any other cigarette. Wow! Ça c'est un slogan qui tue! 12h15, un dernier Martini, une dernière cigarette et la journée est finie. Alors on peut rentrer à la maison à bord de sa Chevrolet 1957 bleu poudre, un autre verre de Martini entre les cuisses et une autre cigarette au bec. La belle vie, je vous dis.

C'est à peu près l'image que la série "Mad Men" nous a livrée, à travers 7 saisons magistrales produites par AMC. Si les moeurs de l'époque décrites au fil des 92 épisodes ressemblent à des crimes majeurs pour notre époque hypersensible, la vie des publicitaires y est décrite avec beaucoup de justesse et de lucidité. La série représente aussi une sorte de nostalgie pour les marketeux d'aujourd'hui, comme un fantasme. Autrefois on avait du temps. Autrefois les clients achetaient de grandes idées. Autrefois on pouvait penser, créer, inventer — et coucher avec tout le monde.

Mais ce qui a fait de cette époque un temps si intéressant, c'est qu'elle a été témoin de l'invention du métier de publicitaire, et plus largement des métiers du marketing. C'est aussi la date de naissance de la creative team par Bernbach : un rédacteur couplé avec un directeur artistique. L'invention de la direction de création, l'invention de la stratégie, mais aussi et surtout, l'invention du brief.

Pour faire simple, le brief est un document essentiel du processus publicitaire. Il permet de définir précisément les objectifs d'une campagne et de guider les équipes média et création dans la conception des campagnes marketing et publicitaires.

Nous avons déjà écrit sur le brief et ses composantes — voire ses complexités. Ici, nous allons retracer les différentes phases de sa création et comprendre comment ces dernières ont bien pu influencer le brief tel qu'il est aujourd'hui. Ça tombe bien, cette histoire est fascinante!

Traces préhistoriques

Nous sommes en 1899. Les agences de publicité n'existent pas encore sous la forme actuelle. La fonction stratégique non plus. Le brief, pas encore. Mais dans cette préhistoire publicitaire, on trouve tout de même les prémisses de bonnes pratiques publicitaires à l'attention des clients. Et c'est l'agence J. Walter Thomson, à Boston qui signe le Thompson Red Book, un petit guide pratique pour la production et le placement de publicités. Dans cet ancien testament de la communication, on aborde l'importance de choisir le bon support, le bon message, mais aussi le bon style rédactionnel ou graphique. Sans inventer le brief ou la réflexion stratégique, J Walter Thomson oriente déjà l'attention de ses clients et prospects sur l'importance des différentes facettes de la publicité, alors même que le XXe siècle n'a pas commencé...

Mad men

Il faut attendre les années 50-60 pour que quelques publicitaires changent les règles. Jusque-là, le brief ne consistait qu'à résumer ce que le client voulait, une sorte de bon de commande pour les créatifs. Dans l'ombre, certains publicitaires s'impatientent et veulent bousculer les règles établies. Leur ambition : créer des campagnes réellement différentes, ancrées dans les besoins et désirs réels des consommateurs. Voici les figures les plus influentes dans la vie du brief. Tout s'est déroulé en quelques années à peine et la chronologie de ces découvertes importe peu, d'autant qu'il est difficile de les dater précisément ou de savoir si elles ont eu des effets les unes sur les autres.

Leo Burnett et la méthode Creative Work Plan (CWP).

Nous sommes en 1960. Leo Burnett est le premier à vouloir donner des indications claires aux créatifs. L'idée est de rassembler au même endroit tout le nécessaire pour développer le bon message. La méthode CWP est basée sur l'idée que la créativité est plus efficace lorsqu'elle a une compréhension approfondie du problème à résoudre. Ainsi, plutôt que de partir directement sur des idées créatives, cette méthode commence par une série de questions et d'analyses qui orientent la création. Le but est de créer une "étoile polaire", un guide qui éclaire toutes les décisions, du concept à l'exécution.

- Définition du problème: quel est le problème de marque ou de business que la campagne vise à résoudre?

- Objectif de la campagne: quels sont les résultats quantifiables attendus?

- Public cible: qui sont les consommateurs ou les clients cibles?

- Message clé: quel est le message unique et persuasif que la campagne doit communiquer?

- Stratégie média: quels sont les canaux appropriés pour atteindre le public cible?

- Calendrier et budget: quand la campagne sera-t-elle lancée et quel est le budget?

- Métriques de performance: comment la réussite de la campagne sera-t-elle mesurée?

Bill Bernbach et la révolution du consommateur.

Bernbach, c'est le B de DDB. Un monument de l'histoire de la pub, véritable papa d'une invention majeure : le concept publicitaire. Son agence va faire passer l'industrie de la réclame à celle de la pub. Les années 50 avaient pourvu les ménages de tout l'attirail du monde moderne (électroménager, automobile, alimentation, médicaments), et le métier se contentait d'injonctions un peu vides d'émotion. Les années 60 vont divorcer du paternalisme étouffant de l'après-guerre et la consommation va devenir un moyen d'émancipation et d'expression. La publicité devient le catalyseur de rêves nouveaux et de produits inédits. DDB va emprunter ce virage et Bill Bernbach est l'artisan principal de cette révolution. Voilà quelques réformes qu'il a su imposer :

- La collaboration obligatoire entre les planificateurs stratégiques et les créatifs. Le brief devient un document collectif et holistique, qui combine des analyses de marché, des insights consommateurs et des axes créatifs.

- Le consommateur au centre. "Quel problème ce produit résout-il pour le consommateur ?", "Quelle est son importance émotionnelle ?", "Comment peut-on raconter une histoire autour de ce produit ou service ?". La philosophie de Bernbach met le consommateur au centre et le brief est centré sur ce dernier, plutôt que sur le produit.

- Le storytelling comme outil stratégique. Bernbach introduit la notion de "narrative" dans le brief. Les créatifs sont sommés de penser non seulement à ce qu'ils vendent, mais aussi à la manière dont ils le vendent d'une manière qui puisse résonner émotionnellement avec les consommateurs.

Stanley Pollitt et le service conseil.

Beaucoup moins connu que Bernbach et Leo Burnett, Politt a eu une influence durable sur la façon dont les agences publicitaires abordent le brief. Cet associé de l'agence Massimo Pollitt — qui deviendra plus tard DDB UK — est principalement crédité pour son rôle dans le développement de l'Account Planning, une discipline qui a profondément modifié la structure et la finalité du brief publicitaire. L'idée : créer un pont entre les créatifs et le client. Comme Bernbach, Pollitt met le consommateur au centre. Le brief devient un document vivant, contenant des insights issus de la recherche consommateur, des tendances du marché et des comportements d'achat. Ce changement a transformé le brief d'un simple mandat pour les créatifs en un guide de navigation stratégique pour toute l'agence.

Stephen King et la planification stratégique.

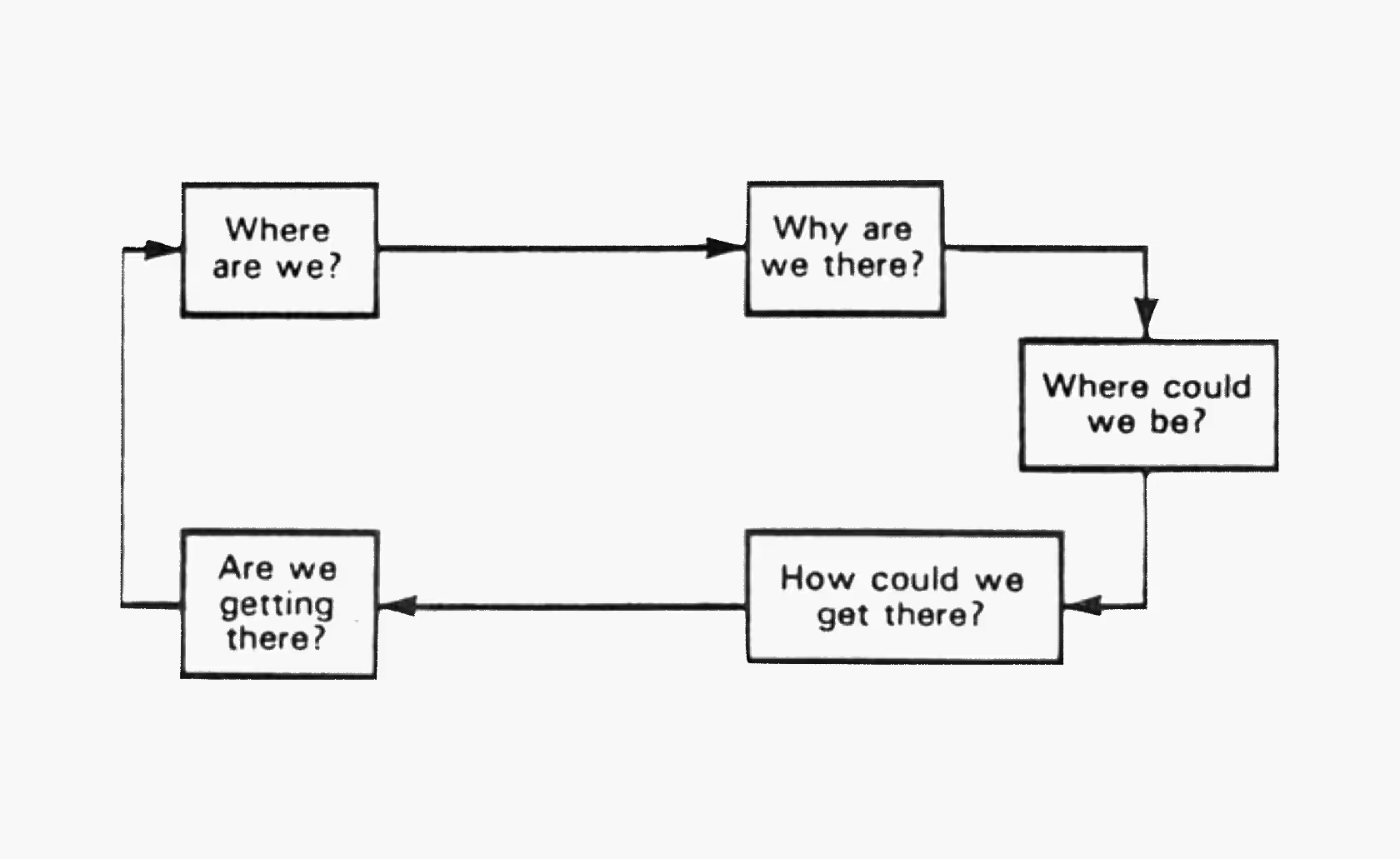

Non, il ne s'agit pas de l'auteur des thrillers qui ont hanté vos nuits depuis les années 70, c'est un autre Stephen King. Un peu comme Pollitt, King est passé un peu inaperçu dans l'histoire de la pub. Pourtant, on lui doit quelques révolutions aussi. D'abord, celle de la stratégie, qui doit s'incarner dans un nouveau rôle en agence : le planificateur stratégique. Véritable responsable du brief, cette personne doit traduire la recherche et les insights en orientations stratégiques pour les créatifs. Une autre contribution majeure de King était son insistance sur l'importance de la recherche consommateur. Pour lui, chaque campagne devrait être basée sur des insights solides et que ces insights devraient être clairement exprimés dans le brief. Cela a conduit à une augmentation de la sophistication des méthodes de recherche et à leur intégration plus complète dans le processus publicitaire. Il est célèbre pour les fameuses "questions de Stephen King", qu'on pourrait lister ainsi :

- Où en sommes-nous ? - Une évaluation de l'état actuel de la marque, y compris sa perception sur le marché et sa position par rapport à la concurrence.

- Où voulons-nous aller ? - La définition des objectifs à court et à long terme de la marque.

- Pourquoi ne sommes-nous pas déjà là ? - L'identification des obstacles qui empêchent la marque d'atteindre ses objectifs.

- Comment y arriverons-nous ? - La formulation d'une stratégie de marque pour surmonter ces obstacles et atteindre les objectifs.

- Comment saurons-nous si nous y sommes arrivés ? - Les indicateurs clés de performance (KPI) qui permettront de mesurer le succès de la campagne.

- Qui est notre public cible ? - Une description détaillée du consommateur visé, y compris ses besoins, ses désirs et ses comportements d'achat.

Que nous apprend cette histoire

S'il fallait résumer les leçons de cette histoire en quelques lignes, voilà ce qu'on pourrait évoquer :

- L'importance de la collaboration

- L'importance de la clarté

- L'importance de mettre le consommateur au centre — et pas la marque!

- L'importance des données et des insights

- L'importance d'une bonne histoire

- La responsabilité de la planification stratégique et du service conseil

Les gestionnaires sont continuellement confrontés à des défis inédits. C'est dans ce contexte que le concept du Kintsugi stratégique — une invention de Perrier Jablonski — se révèle particulièrement intéressant. Inspiré de l'ancienne pratique japonaise du Kintsugi, qui consiste à réparer des objets en céramique brisés avec de l'or, ce concept propose une approche innovante de la gestion, centrée sur l'idée de réparation et de résilience.

Un art séculaire

Son histoire débuterait au Japon au XVe siècle. Selon la légende, le shogun Ashikaga Yoshimasa envoya son bol de thé chinois préféré en Chine pour réparation après qu'il fut brisé. Le bol lui fut retourné réparé avec des agrafes métalliques, une méthode courante à l'époque, mais visuellement peu attrayante.

Déçu par cette réparation, Yoshimasa chercha une solution plus esthétique. Des artisans japonais, inspirés par l'esthétique wabi-sabi qui trouve de la beauté dans l'imperfection, développèrent alors le Kintsugi. Cette méthode utilise de la laque saupoudrée de poudre d'or, d'argent ou de platine pour réparer les céramiques brisées. Le résultat est une pièce avec des veines métalliques scintillantes, mettant en valeur les cicatrices au lieu de les masquer, symbolisant ainsi la beauté de la résilience et de la renaissance.

Le Kintsugi est devenu une pratique artistique à part entière, s'étendant au-delà de la simple réparation pour devenir un art mettant en avant la transformation et la redécouverte. Il enseigne une leçon de vie : au lieu de cacher nos échecs ou nos imperfections, nous devrions les embrasser et les célébrer, reconnaissant qu'ils font partie intégrante de notre histoire et de notre caractère unique.

La philosophie sous-jacente

Le kintsugi est enraciné dans la philosophie japonaise du "wabi-sabi," qui valorise l'imperfection, l'impermanence et l'incomplétude. En mettant en avant les fissures et les éclats plutôt que de les dissimuler, le kintsugi témoigne d'une acceptation de la fragilité et de la fugacité des choses.

- Acceptation de la réalité : le kintsugi part du postulat que la brisure est non seulement inévitable, mais aussi une partie intrinsèque de l'histoire de l'objet.

- Valorisation de la faille : au lieu de masquer les défauts, on les met en avant, les transformant en un atout esthétique et symbolique.

- Renaissance et résilience : l'objet réparé n'est pas seulement remis à neuf, il est transformé et renforcé, tant physiquement qu'esthétiquement.

Le processus de réparation se déroule toujours de la même manière.

- Identification des brèches : les morceaux brisés sont assemblés pour évaluer l'étendue des dégâts.

- Préparation de la laque : une résine naturelle est mélangée à de la poudre de métal précieux.

- Application de la laque : les morceaux sont collés ensemble avec la laque, et toute fissure est soulignée par cette même matière.

- Polissage : une fois la laque séchée, l'objet est poli pour un rendu lisse et brillant.

Et alors?

Si l'on s'inspire du Kintsugi, on peut suivre les étapes suivantes :

- Identification des brèches : cette étape équivaut à l'analyse des problèmes et des défis au sein de l'entreprise. Les managers doivent réunir toutes les "pièces" - c'est-à-dire les données, les feedbacks, les rapports d'incidents - pour évaluer l'étendue des problèmes. Cela peut impliquer d'identifier les failles dans les processus, les lacunes dans les compétences des employés, ou les faiblesses dans la stratégie d'entreprise.

- Préparation de la laque : cette étape représente la formulation de solutions. Tout comme la laque est mélangée avec de la poudre de métal précieux, les solutions en gestion doivent combiner des stratégies éprouvées avec des idées innovantes et précieuses. Cela peut signifier le développement de nouvelles procédures, la formation des employés, ou l'adoption de nouvelles technologies.

- Application de la laque : ici, les solutions sont mises en œuvre pour "coller" les morceaux brisés de l'organisation. L'accent est mis sur l'importance de souligner et de valoriser les failles plutôt que de les cacher. Cela peut se traduire par des initiatives de changement organisationnel qui non seulement réparent les problèmes, mais aussi mettent en évidence les leçons apprises et les améliorations apportées.

- Polissage : une fois les solutions appliquées, cette étape consiste à peaufiner et à optimiser les changements. Le polissage en gestion peut signifier le suivi continu des résultats, l'ajustement des stratégies au besoin et la communication des succès. Cela garantit que l'organisation ne se contente pas de réparer ses failles, mais qu'elle en ressort plus forte, plus résiliente et plus brillante.

Limitations

Attention cependant, le Kintsugi stratégique n'est pas une panacée, et certaines limitations s'imposent.

- Risque de glorification de l'échec : L'une des principales préoccupations est le risque de glorifier ou de rationaliser l'échec. Alors que le Kintsugi stratégique vise à valoriser les leçons tirées des erreurs, il est crucial de ne pas encourager une culture où l'échec est vu comme un objectif en soi.

- Difficulté d'application dans des environnements complexes : Les organisations modernes sont souvent complexes et dynamiques. L'application du Kintsugi stratégique peut se révéler difficile dans des environnements où les problèmes ne sont pas facilement identifiables ou où les solutions ne sont pas claires.

- Défis culturels : Cette approche nécessite une culture organisationnelle ouverte à l'apprentissage et à l'acceptation des erreurs. Dans des cultures d'entreprise où règne la peur de l'échec, l'adoption du Kintsugi stratégique peut s'avérer un défi majeur.

- Manque de ressources ou de soutien : La réparation et la transformation exigent des ressources - temps, argent, compétences. Les organisations avec des ressources limitées peuvent trouver difficile de mettre en œuvre efficacement cette stratégie.

- Mesure des résultats : Il peut être difficile de mesurer l'efficacité du Kintsugi stratégique. Les bénéfices tels que l'amélioration de la résilience et de la culture organisationnelle sont souvent intangibles et difficiles à quantifier.

- Équilibre entre réparation et innovation : Alors que le Kintsugi stratégique se concentre sur la réparation des failles existantes, il est essentiel de ne pas négliger l'importance de l'innovation proactive. Il y a un risque que les organisations se concentrent trop sur la réparation au détriment de l'exploration de nouvelles opportunités.

- Résistance au changement : Comme pour toute nouvelle initiative de gestion, il peut y avoir de la résistance au changement, surtout si les employés se sentent menacés ou s'ils ne comprennent pas la valeur de cette approche.

Voilà. Maintenant vous avez tout en main pour faire d'une fêlure une force.

D’où vient vraiment le vendredi fou ?

Avant d’être un jour de promotions, le « Black Friday » est surtout un nom. Ce nom ne vient pas d’une seule histoire, mais de plusieurs événements marquants : des journées si chaotiques qu’on les a qualifiées de « noirs ». C’est en retraçant ces histoires que l’on comprend comment ce terme a finalement atterri dans nos calendriers de consommation.

Tout commence en 1869

Deux financiers américains, Gould et Fisk, tentent de prendre le contrôle du marché de l’or pour s’enrichir. En achetant d’énormes quantités d’or, ils créent artificiellement la rareté, font grimper son prix et s’apprêtent à encaisser la différence. Leur stratégie étouffe l’offre et fait exploser la demande. Cependant, le président Grant intervient et libère l’or fédéral. Résultat? Les prix chutent et Wall Street panique. Ce vendredi 24 septembre 1869 devient un « vendredi noir ». Rien à voir avec un grille-pain à -40 %, juste un marché qui s’effondre et des millions de personnes qui perdent leurs économies.

Un siècle plus tard, Philadelphie dans les années 1950

Le jour après Thanksgiving, la ville explose : des milliers de personnes reviennent de la fin de semaine, d’autres arrivent pour assister au grand match de football Army–Navy, l’un des événements les plus suivis du pays. Les routes saturent et les voitures n’avancent plus du tout. Les gens finissent par quitter leur véhicule et marcher, ce qui transforme littéralement les rues en trottoirs géants.

Dans les magasins, c’est la même scène : surpopulation, confusion, et même une montée des vols à l’étalage, profitant du désordre ambiant. Les policiers, débordés, enchaînent les heures supplémentaires. Pas de pause, pas de congé, juste une ville paralysée. La police parle de « Black Friday » pour décrire l’enfer logistique : embouteillages, files immenses, plus rien ne fonctionne.

Puis arrivent les années 1980

Dans les années 1980, les commerçants, et surtout les associations de vente au détail et les chaînes nationales, reprennent le terme « Black Friday », non pas pour honorer le krach de 1869 ou les embouteillages de Philadelphie : pour changer son image.

À l’époque, le nom a une connotation négative. Pour les commerçants, c’est un problème : impossible d’en faire une opération séduisante si le mot évoque la pagaille ou la panique. Ils décident donc de réécrire l’histoire autour d’une idée simple et comptable : le passage des comptes du « rouge » (pertes) au « noir » (profits) à l’approche des fêtes.

En quelques années, cette nouvelle version devient celle que tout le monde retient : Black Friday = le jour où les magasins repassent dans le noir. Le mot, autrefois associé au désordre, devient un événement commercial national, puis mondial.

Un schéma qui traverse le temps

Quand le terme « Black Friday » surgit dans l’histoire, on retrouve toujours deux ingrédients : une chute et un débordement. En 1869 : la chute de l’or et la folie de Wall Street. Dans les années 1950 : la chute du trafic et la folie des foules à Philadelphie. Deux contextes, même motif : quelque chose craque, puis tout s’emballe. Et c’est exactement ce que représente le Black Friday aujourd’hui : une chute des prix et une folie qui empare les acheteurs. L'histoire du Black Friday s'est imposée, et en quelques années, est devenu un rituel culturel.

Le moment parfait : quand la psychologie rencontre le calendrier

Si le Black Friday tombe à l’automne, ce n’est pas entièrement un choix : les deux premiers « vendredis noirs » de l’histoire, le krach de 1869 et le chaos de Philadelphie dans les années 1950, se déroulent déjà à cette période. Cependant, le coup marketing, lui, vient après : il naît du moment où la psychologie rencontre le calendrier.

Pour bien comprendre ce choix de calendrier, il faut se tourner vers la science comportementale. Une chose est sûre : si le Black Friday tombe à la fin novembre, ce n’est pas par hasard. Ce moment de l’année est celui qui maximise à la fois l’envie d’acheter et l’efficacité des promotions.

À ce moment précis, plusieurs mécanismes psychologiques s’alignent : l’argent est disponible, l’attention est encore claire, et il ne manque plus que quelques déclencheurs pour pousser à l’action. Et c’est exactement ce que le Black Friday fournit.

Les humains pensent en enveloppes mentales

Budget cadeaux, budget vacances, budget « on verra ». Ces enveloppes ne sont pas des métaphores, elles structurent vraiment les décisions. Les gens classent spontanément leurs dépenses dans des catégories organisées, avec des règles implicites et des frontières (Fei & Bartels 2021).

Résultat? Quand le Black Friday débarque, l’enveloppe cadeaux est pleine et prête à être utilisée. Ce phénomène n’est pas juste une théorie : au Québec, un sondage Léger montre qu’on prévoit en moyenne 620 $ uniquement pour les cadeaux de Noël : une enveloppe claire, déjà en place, qui n’attend qu’un déclencheur pour s’activer.

Baisse des prix = augmentation des volumes

Ces offres alléchantes semblent nous faire économiser, mais en réalité elles nous font acheter plus. Les études de Ramanathan & Dhar montrent que les promotions ne réduisent pas le panier : elles élargissent la composition et poussent vers des achats additionnels, même non liés au produit initial. Une réduction, un compte à rebours, une offre spéciale : tout pousse à ajouter plus que ce qu’on était venu chercher.

Décembre est un champ de bataille

Ce que montrent Swilley & Goldsmith, c’est qu’à l’approche des fêtes, l’expérience de magasinage devient vite pesante : trop de décisions à prendre, trop de contraintes, trop de canaux possibles. Le plaisir chute, et la fatigue cognitive monte. C’est précisément ce que le Black Friday évite : il arrive juste avant que cette surcharge n’atteigne son pic. À ce moment-là, les consommateurs sont encore disponibles : moins sollicités, moins hésitants, plus enclins à prendre des décisions rapides.

Autrement dit : le Black Friday fonctionne parce qu’il précède la période où l’achat devient compliqué. Il se positionne dans la dernière zone où l’esprit est encore clair… et où l’on dit oui plus facilement.

L’habile sarcasme

Le ton sarcastique de certaines réponses d’Hydro-Québec sur les réseaux sociaux a su attirer l’attention, voire même l’admiration, du public au cours des dernières années. Les amoureux de la joute verbale ont de quoi être ravis et un réseau de fans avides de bons gags et de one liners percutants s’est rapidement mis en place. (On a même créé la page Facebook Passif-Agressif Hydro-Québec, qui répertorie les meilleures réponses, et c’est du bonbon.)

C’est que l'équipe derrière la gestion de communautés de la société d’état (Jonathan Côté, Pierre-Alexandre Buisson et Gabrielle Leblanc) n’y va pas de main morte avec les répliques corrosives quand il s’agit de répondre aux commentaires agressifs. Et des commentaires agressifs, quand il s’agit de pannes d’électricité ou d’augmentation des tarifs, ils en ont beaucoup.

Les exemples sont multiples, mais voici quelques-unes de leurs (désormais célèbres) réponses:

Réponse d’Hydro-Québec à un utilisateur qui cherche un coupable pour sa facture trop élevée:

« Comme vous contrôlez vous-même votre consommation, si vous cherchez un responsable pour le prix indiqué sur votre facture, c’est dans un miroir que vous risquez de le trouver. »

Et maintenant, la réponse à un utilisateur qui a un propos flou sur Walt Disney et l’argent:

« Effectivement, nous ne sommes pas dans Walt Disney. Celui-ci ne s’est jamais vraiment intéressé aux tarifs d’électricité offerts au Québec. S’il l’avait fait, nous aurions eu droit à un superbe film d’animation avec des animaux chantant que nos tarifs sont les plus bas en Amérique du Nord. »

Dans les deux cas ci-dessus, on trouve une façon de répondre quand même à la question, mais on le fait avec le même niveau d’arrogance que celui employé par l’utilisateur. Ils se permettent toutefois d’être plus cinglants et autoritaires quand on parle de santé, comme le démontre cette riposte à quelqu’un qui traite Hydro-Québec de complotiste:

Tracer la ligne

Donc l’humour peut aller loin, si loin d’ailleurs que certains utilisateurs vont même jusqu’à se demander s’il s’agit réellement du compte officiel de la société d’État. Évidemment, le ton varie et s’adapte aux situations. On ne va pas répondre avec sarcasme à quelqu’un qui pose une question sérieuse et courtoise sur les pannes dans son secteur. Mais le besoin de tracer la ligne est tout de même important: jusqu’où peut-on se rendre?

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada², on apprend que dans le cas d’Hydro-Québec, c’est une réponse un peu poussée à un détracteur qui leur a permis d’établir une limite. Le ton baveux et grivois était peut-être allé trop loin. Ils ont alors établi, avec la direction (et beaucoup d’humilité), qu’ils ne dépasseraient pas cette limite désormais. (Mais ledit exemple est encore disponible dans les liens ci-dessous, parce que maintenant c’est sûr que vous voulez le voir³)

Mais pourquoi risquer autant d’audace? Selon Jonathan Côté, un des trois gestionnaires de communautés d’Hydro-Québec, on risque moins en faisant preuve d’audace, qu’en étant trop neutre. On utilise donc l’audace pour se démarquer et capter l’attention des internautes.

C'est très dangereux d'être beige sur les médias sociaux parce qu'on passe complètement inaperçu.

Jonathan Côté, Hydro-Québec

Respecter le contexte

Si l’humour est un redoutable rehausseur de goût, il est toutefois malin de savoir l’utiliser avec parcimonie. Tout est une question de compréhension du contexte. Est-ce qu’on peut se permettre le même niveau d’arrogance en pleine crise sanitaire? Humm, pas tout à fait. Le début de la pandémie a signifié pour l’équipe de mettre en veille leur approche habituelle pour miser sur plus de bienveillance⁴. Le climat était difficile, les abonnés en détresse; le temps n’était pas à l’humour. Mais au fil du temps, les abonnés ont clairement fait savoir aux gestionnaires qu’ils s’ennuyaient de leur côté baveux, comme quoi la recette était belle et bien gagnante.

C’est d’abord pour humaniser ses communications et se rapprocher de sa clientèle qu’Hydro-Québec a opéré ce changement de ligne éditoriale dans les dernières années⁵. Depuis, la cote d’amour de la société d’état monte en flèche et la répartie légendaire de leurs gestionnaires de communauté y est pour quelque-chose. Par leurs réponses assidues, allant de l’ultra pertinent-sérieux-respectueux au décalé-baveux-sournois, ils démontrent que ce sont bel et bien des humains derrière le clavier et qu’aucune réponse n’est automatisée, qu’ils sont loin d’être beiges et que les trolls n’ont qu’à bien se tenir. Pari risqué, pari gagné.

Un brief est un véhicule entre les besoins du client et les besoins de ses consommateurs. Vous devez raconter une histoire cohérente, ancrée dans le réel du client, fondée sur les besoins des consommateurs,

articulée autour d’échéances et de tâches... et inspirante pour les créatifs. Bref : c’est un casse-tête complexe et souvent stressant pour les clients et les agences. Ce cahier des charges se découpe en quatre

temps.

Le brief client pour répondre aux besoins d’affaires

Le client veut augmenter ses ventes. Il a des objectifs d’affaires en tête. Vous devez les comprendre pour mieux nommer les bonnes stratégies au milieu de ses chiffres. Exemple : augmenter le chiffre d’affaires d’une compagnie de téléphonie de 10 %.

Le brief client est une enquête. Ne tenez pas pour acquis que ce que dit le client est vrai, cherchez la vérité avec lui à travers une enquête stratégique. Interrogez-le, parlez à son entourage, questionnez ses chiffres, visitez ses boutiques, celles de ses concurrents, parlez à ses clients, abonnez-vous et désabonnez-vous à ses services. Vivez votre client. C’est votre travail. En bref, c’est l’étape où vous devez valider le réalisme de la demande et transformer des attentes d’affaires ( % ou $) en demandes stratégiques.

Le brief marketing pour déranger le marché

Quelle cible, quelle offre, quel prix, quel produit ? Bref, les besoins de marketing sont avant tout des besoins de mise en marché. Exemple : pour augmenter nos ventes de forfaits téléphoniques, nous allons créer une offre pour les ados.

Le brief marketing, c’est normalement le travail du client. Mais tout dépend de sa taille, sa culture, sa compétence, son équipe. Il se peut que l’agence de communication (ou mieux, la firme stratégique [ou mieux, Perrier Jablonski]) le prenne en charge — si le client n’est pas équipé pour le faire. Dans ce cas, l’agence doit s’assurer d’avoir de réelles compétences dans la mise en marché, qui sont différentes des compétences en communications.

Je préfère pas de brief marketing qu’un brief marketing foireux. C’est ici que vous allez mettre vos observations de l’étape précédente (brief client) en action. J’aime articuler cette réflexion en trois étapes : 1) voilà ce que nous avons compris de votre demande ; 2) voilà ce que nous avons appris en enquêtant ; 3) voilà ce que nous allons faire. Idéalement, le but d’un brief marketing est de créer un monopole. L’exemple de Meubles RD est parfait. Ce n’est pas la seule bannière de meubles à bas prix, mais c’est la seule bannière de meubles à bas prix qui se vante d’avoir des boutiques moches. Ce travail de positionnement assure une certaine singularité de la marque. Idéalement, cette singularité est réelle (vécue par le client), mais aussi perceptuelle (ce que les gens pensent de la marque).

Le brief créatif pour répondre aux besoins de communication

Chacun son rôle. Le stratège définit la stratégie, le créatif définit l’orientation créative. Le stratège aide le créatif à clarifier les attentes. Exemple : pour séduire les jeunes, nous allons devenir une marque rebelle.

Le brief créatif est un trampoline. Votre objectif : éviter la page blanche aux créatifs. L’idée n’est pas seulement de les inspirer, mais de leur éviter d’avoir à réfléchir au cadre que vous leur donnez. Ni la stratégie ni les contraintes ne sont de leur ressort. En revanche, il faut une conversation intelligente entre les parties pour éclaircir les zones d’ombre. Comme l’histoire du brief (dans l’article précédent) nous l’indique, le brief est un travail stratégique qui demande beaucoup d’intelligence, d’observation, de réflexion, de débats, de désaccords. Un bon brief n’est pas une démocratie. Il naît et grandit dans le cerveau d’une personne, bien entourée, certes, mais c’est cette personne qui va devoir porter cette bannière sur le champ de bataille. Elle va devoir défendre, attaquer, répliquer. Un bon brief repose parfois sur une intuition fragile, mais il doit être porté avec force et avec vigueur.

C’est une étape cruciale où c’est votre énergie qui compte. Votre volonté, vos attentes, votre ambition, votre réalité, etc., peuvent vous motiver... ou vous démoraliser. Alors, prenez soin de cette étape.

Le brief agence, pour organiser le travail

Le brief agence est un contrat. Afin de bien livrer la marchandise au client (réflexion, création, production), vous devez vous assurer de mettre vos propres conditions sur papier. Il peut paraître tentant de ne pas le faire, mais l’Association canadienne des annonceurs a publié une étude qui révèle les faits suivants : 79 % des agences déclarent que « les clients utilisent souvent le processus créatif pour préciser leur stratégie » et 35 % des clients y souscrivent. Pourtant, 99 % des agences et 98 % des clients s’entendent sur le fait « qu’un bref bâclé et des objectifs changeants font perdre temps et argent ». Pire encore, ces données datent de près de 20 ans, et pour être un observateur assidu de l’industrie, je peux dire que… rien n’a changé depuis. Quel gaspillage d’énergie ! Qui va payer pour ce temps perdu ? Alors, comme pour un contrat de mariage, pensez aux règles d’engagement des deux parties AVANT de commencer à travailler.

Le brief agence est alors un contrat de mariage et un testament, tout-en-un. Voilà ce qui nous unit. Voilà les limites de cette union. Voilà où va aller l’argent, comment nous prévoyons dépenser notre énergie, etc. C’est le temps de prévoir les bons comme les mauvais moments.

Une histoire de cohérence

Dans ce processus de partage d’information, le plus important, c’est de protéger la cohérence. C’est cette parfaite synchronisation de vos pensées qui vous assure d’être bien compris par tout le monde. Reprenons notre exemple :

- Nous voulons... augmenter le chiffre d’affaires de 10 % d’une compagnie de téléphonie.

- Nous pensons que... pour augmenter nos ventes, nous allons créer une offre pour les adolescents.

- Pour ce faire... pour séduire les jeunes, nous allons devenir une marque rebelle.

- Pour y parvenir… nous avons besoin de 12 semaines de travail, 800 000 $, et tels, tels et tels livrables.

Une histoire de conversations

Un bon brief, c’est quatre briefs, et c’est autant de conversations. Certaines sont plus faciles à avoir que d’autres. Certaines sont plus rapides, quand le client a bien fait ses devoirs. Vous devez mener cette danse avec lui. Il ne l’initie pas souvent, mais la refuse rarement. Diriger la conversation, c’est aussi savoir dire non. Il est plus facile de dire oui que non aux demandes d’un client : pour l’accommoder, pour s’éviter une conversation ou dans un élan d’optimisme éloigné des réalités.

Le cas Starbucks

La stupeur commence dès que vous passez la porte. Cafés, thés, boissons chaudes ou froides... D'après nos comptes, il existe 160 boissons dans la célèbre chaîne. Mais que choisir?! Arrêtons-nous sur un chocolat chaud. Un? Pas si vite!

Les options disponibles sont si nombreuses que nous avons dû abandonner notre calculatrice et demander à la brillante Nadia Lafrenière de faire le calcul à notre place. Nadia a obtenu un Ph. D. en mathématiques combinatoires à l'Université de Québec à Montréal et elle est aujourd'hui post-doctorante et professeure à l'Université de Dartmouth aux États-Unis. Nadia est aussi une grande vulgarisatrice scientifique et a été chroniqueuse pour l'émission scientifique L'oeuf ou la poule. Pour être sûrs de ne rien oublier, nous avons demandé à Nadia d'aller sur le site internet de Starbucks et de commander un bon chocolat chaud. C'est parti!

Vous allez devoir prendre plusieurs décisions. Chocolat à la menthe poivrée ou pas? Chocolat blanc ou pas? Quelle taille (5 au choix)? Une saveur en sirop (13 au choix) ou pas? Ou plutôt une saveur en sauce — un sirop plus épais (5 au choix) ou pas? Quelle garniture (7 choix, 4 quantités par choix)? Quel coulis (2 choix, 5 quantités pour chacun)? De la cannelle avec ça (4 quantités)? De la crème fouettée (4 quantités)? Du lait, ou un substitut? Si oui, à quelle température (11 types de lait, 3 températures chacun)? Une décoration sur le dessus (3 options)? Sucre ou édulcorant (8 options, 2 quantités)? Pour finir, un peu de mousse de lait (4 options seulement pour les chocolats chauds à la menthe poivrée)?

Notre docteure en mathématiques a consciencieusement comptabilisé les possibilités, en s'assurant des options disponibles pour tel ou tel types de chocolat chaud. Voilà le résultat final :

Chocolat chaud sans menthe poivrée : 2 × 5 × 213 × 28 × 47 × 52 × 4 × 4 × 11 × 3 × 3 ×25 = 435 406 604 599 296 000 possibilités

Chocolat chaud avec menthe poivrée (même calcul, mais 4 options de mousse de lait) donc 4 × 435 406 604 599 296 000 = 1 741 626 418 397 184 000 possibilités.

Quand on additionne les deux, on obtient 2 177 033 022 996 480 000 possibilités.

Oui, vous avez bien lu. On parle ici de 2 milliards de milliards de possibilités. Pour UN SEUL chocolat chaud.

Mais... pourquoi tant de choix?

Les sociétés occidentales ont établi la liberté comme vertu cardinale. Pour les marques, cette liberté se traduit par le choix. Beaucoup de choix. Un maximum de choix. Une palette de choix si large qu’elle finit par faire angoisser le consommateur. Après le fameux FOMO — Fear Of Missing Out, on observe désormais ce que nous avons baptisé le FOOO — Fear Of Overwhelming Options (les chercheurs parlent de Choice Overload Bias ou d'overchoice)... Et c’est au professeur de psychologie Barry Schwartz que nous devons les explications de ce paradoxe.

L’expérience de Schwartz

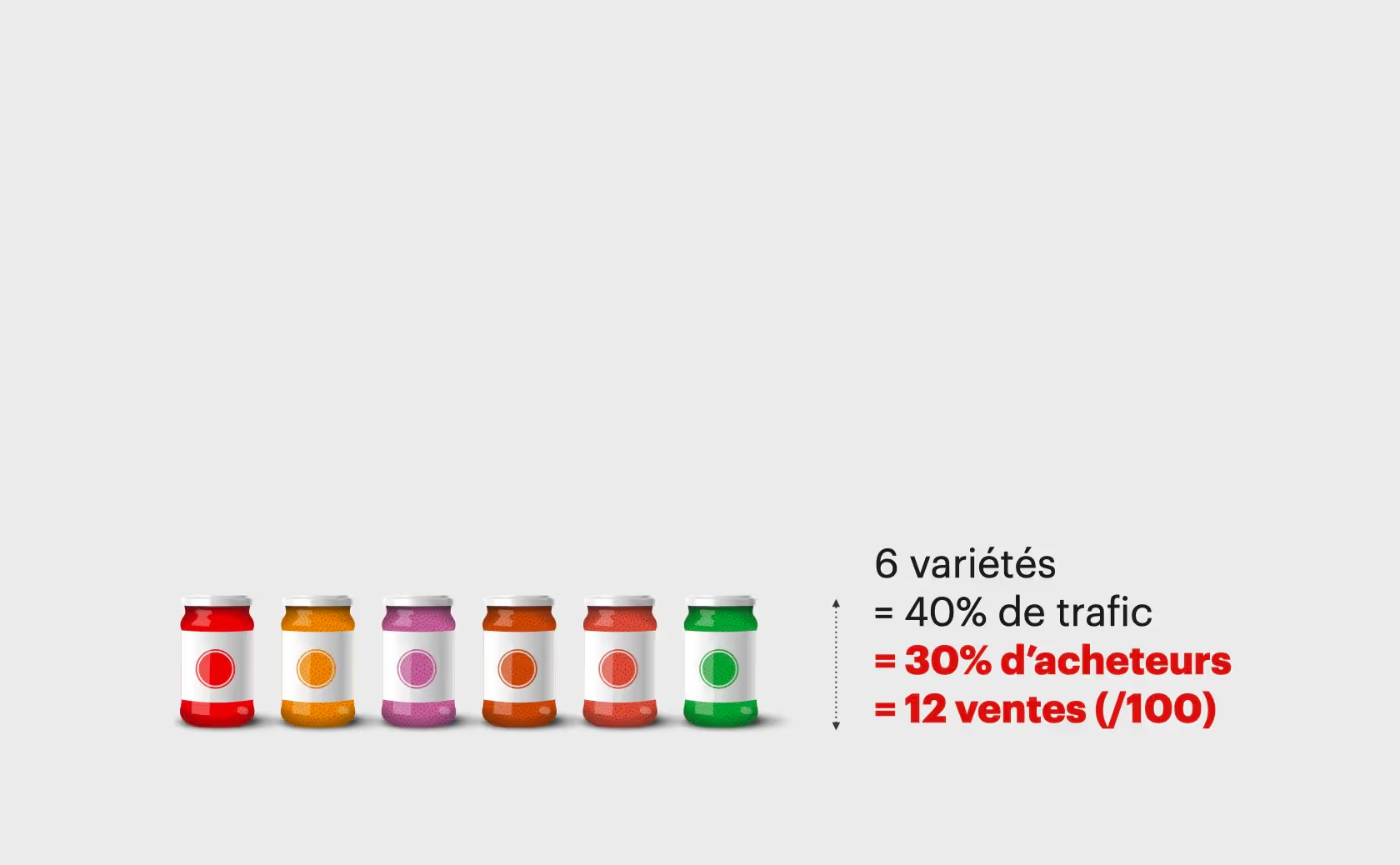

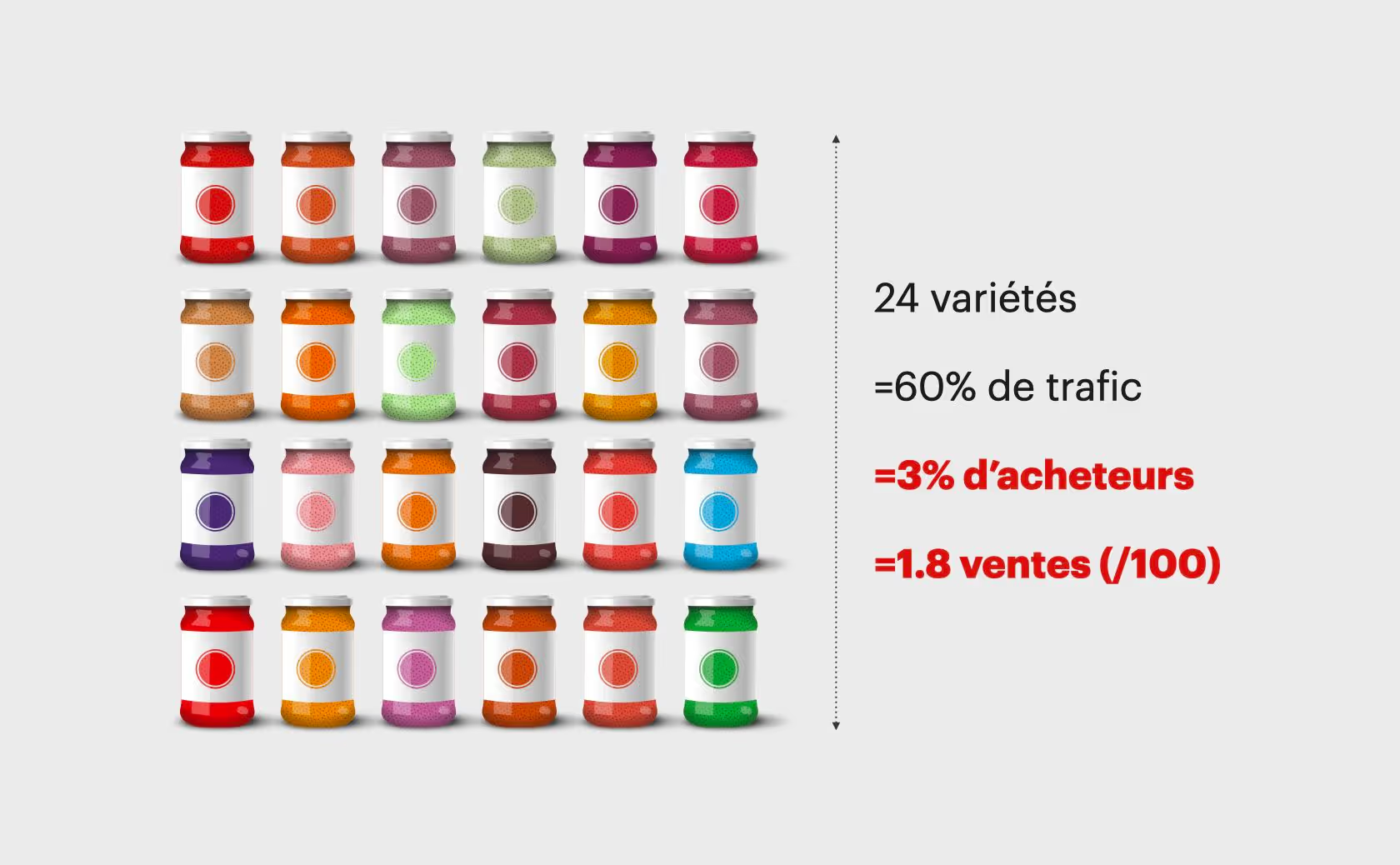

Nous sommes en 2004, dans une épicerie. Le chercheur Barry Schwartz a disposé des pots de confiture sur une table. Six sortes au choix. Durant une journée, on observe le comportement des consommateurs. Verdict… 40% des clients s'arrêtent et examinent les pots de confiture. 30% de ceux-ci achètent un pot. Un résultat de 12% de conversion, donc. Le lendemain, Schwartz dispose 24 sortes de confiture... Quatre fois plus de choix! Surprise, 60% des gens s'arrêtent devant l'étal (50% de plus que la veille), mais on découvre alors que seulement 3% de ceux-là sont passés à la caisse avec un pot. C'est dix fois moins de ventes que la veille! Mais que s’est-il passé? Le chercheur détaille les raisons de ces observations contre-intuitives. Et il en existe plusieurs.

La paralysie — un effort de trop

L’humain est un animal paresseux. Devant un choix à faire, il est devant un effort à faire. Pire encore, cet effort peut devenir inconfortable ou difficile. Bref, l’adepte du moindre effort que nous sommes va inévitablement tenter de différer — voire éviter — d’avoir à faire un choix. Bon. Admettons qu’on y arrive… que se passe-t-il alors?

L’insatisfaction — maudit conditionnel passé

L’humain est un animal doué d’imagination. Une fois le choix final effectué, un doute persiste. Ce doute est stimulé par notre capacité à imaginer que les options B, C, D ou E auraient pu être de meilleures décisions — même si l'option A est objectivement la meilleure. Imaginer les opportunités manquées est plus fort que nous. Mécaniquement, cette imagination vient altérer la satisfaction réelle… Et alors que l’animal repu que nous sommes devrait se réjouir, la fête est gâchée par un « et si ».

Le coût d’opportunité — la machine à regret

L'humain est une machine à calculer et le coût d'opportunité est un concept connu en économie : pour faire un choix éclairé, on mesure les avantages à renoncer aux autres options. Les économistes l’appellent également le coût de renoncement. C’est notre capacité à comparer rationnellement des options. Qu’allez-vous rater? Quelle herbe aurait pu être plus verte encore? Plus il y a d’options et plus ce « coût » augmente... et plus les regrets grandissent.

L’attente de perfection — l’effet « Ouin »

L'humain reste un doux rêveur. Et avec toujours plus de choix dans tous les domaines de notre vie, il s’installe inexorablement en nous un fantasme : « cette fois-ci, je vais être comblé »… mais comme nous l’avons vu plus haut, cette attente est vaine. Pourquoi? Parce que nos attentes sont devenues intenables et malheureusement, il est devenu impossible que nous soyons agréablement surpris. Au mieux, une marque peut à peine « faire le boulot » de combler nos attentes. L'effet Wow! cède à l'effet ouin...

Le coupable idéal — ça ne va pas vous plaire

L'humain est son propre ennemi. Dans le bon vieux temps (à l’époque où l’on ne décidait de rien, donc), il y avait toujours un coupable. C'était pratique pour se plaindre. Le vendeur, la boutique, la marque, le beau-frère qui nous a conseillés, le gouvernement, le curé, le Bon Dieu… Aujourd’hui, quand on a le choix entre 72 modèles de téléphones, 2 millards de milliards de possibilités pour 1 chocolat chaud, des douzaines de saveurs de confiture à notre disposition… on n’a plus d’excuses. Si on se trompe, il ne reste qu'une seule personne à blâmer : soi-même.

Ça va mal aller

Et c’est ainsi que va le monde expliqué par Pr. Schwartz : il va mal. Un cercle vicieux s’installe dans tout : nous avons besoin de liberté, donc de choix. Et ce choix génère un regret immédiat, avant et après notre décision. Les autres options offraient tellement de possibilités abandonnées. Le choix n'est plus une naissance, mais une série de deuils. Et les attentes héritées de toutes nos précédentes expériences sont tellement prégnantes que la déception est assurée, avec un seul coupable possible : vous-même.

On est passés de l'effet Wow! à l'effet Ouin...

Gaëtan Namouric

Des pistes de solution — quand-même!

Chez Perrier Jablonski, nous avons eu la chance de travailler sur plusieurs mandats où l'abondance devenait un problème. Cela nous permet de vous proposer plusieurs pistes de solutions:

- Si la variété est un critère important pour le consommateur (ex. peinture d'intérieur), n'hésitez pas à montrer toute votre palette au début du processus d'achat. Mais rapidement, vous devez aider le consommateur à choisir, grâce à des repères : le coup de coeur du gérant, la sélection automne/hiver, les couleurs tendance cette année, les choix de Marilou, etc.

- Guidez le consommateur, choisissez pour lui, rassurez-le.

- Ne mettez pas le client dans une situation de stupeur. Montrez quelques options "pré-faites", puis laissez-le personnaliser sa commande s’il le souhaite.

- La peur de se tromper est limitée pour un produit quotidien. Le risque est en effet moins élevé pour un café que pour un téléphone à plus de 2000$. Le choix est donc une opportunité de découvrir autre chose chaque matin. Jouez sur cette opportunité de faire revenir le client, mais choisissez à sa place.