L’école demeure un lieu sûr pour apprendre. Pour apprendre à apprendre, surtout. Mais l’école représente aussi un socle fondamental qu’il convient de faire évoluer. Si vous comparez une salle d’opération chirurgicale des années 1900 avec la même salle en 2000, tout a changé : les normes, la technologie, le personnel, l’éthique, etc. Si l’on fait la même comparaison avec une salle de classe, force est de constater que... rien n’a changé, hélas. C’est toujours un ou une prof devant des élèves. On a changé le tableau noir par un tableau blanc interactif... au mieux.

Sans entrer dans le débat philosophique qui voudrait répondre à la question « L’école doit-elle forcément subvenir aux besoins de l’économie ? », on peut légitimement lui demander de subvenir aux besoins, aux attentes, aux motivations et aux ambitions d’une époque qui a besoin de nouveaux outils intellectuels pour répondre aux nouveaux défis du monde.

La connaissance, elle, continue d’avancer avec ou sans l’école. Quant aux entreprises et aux organisations, elles font désormais face à de nouveaux problèmes.

À travers plusieurs mandats ancrés dans le partage de connaissances, Perrier Jablonski a compilé de nombreuses observations et réuni assez de bagage stratégique pour proposer un cadre de réflexion nouveau. Nous avons identifié quatre dimensions au partage des connaissances : le corpus, le cursus, le campus et le caucus. Le corpus, c’est la connaissance en elle-même, découpée en morceaux, organisée et centralisée. Le cursus, c’est le parcours de l’apprenant, qui va être exposé au corpus à travers le temps. Le campus, c’est le lieu physique (ou dématérialisé) des apprentissages. Enfin, le caucus, c’est la raison qui nous réunit, le but commun à atteindre.

Pour illustrer ces dimensions, nous avons choisi plusieurs exemples et décidé de trahir plusieurs secrets de fabrication maison. Pour le corpus, nous avons décidé de vous ouvrir les portes confidentielles de notre propre outil de travail. Pour le cursus, nous nous sommes intéressés à l’École nationale de l’humour. Pour le campus, nous avons étudié le cas de l’école 42, une école internationale de code. Pour finir avec le caucus, nous allons nous pencher sur la naissance de l’École des dirigeants des Premières Nations de HEC.

Dans tous les cas, nous avons choisi de nous éloigner des modèles traditionnels proposés par des établissements parfois millénaires. Nous avons choisi quatre exemples, des organisations qui n’ont hérité de personne, qui ont choisi de réinventer une forme d’école, et qui ont donc été forcées de mener une réflexion profonde, sincère et innovante. Cet article est un condensé de ces réflexions — tantôt tactiques, tantôt stratégiques et tantôt philosophiques. Je vais utiliser tour à tour « formation », « formation professionnelle » ou « école ». Ils habillent la même idée et ils partagent des notions universelles : à vous de faire la traduction pour votre milieu, votre organisation, votre situation.

C’est l’ensemble des connaissances réunies en un endroit. C’est aussi l’ensemble des formes que peuvent prendre ces connaissances. Idéalement, c’est vous qui contrôlez votre corpus. Un bon corpus est trié, classé, accessible et à jour. Trié : seul le matériel actuel et utile est conservé, pour ne pas traîner un corpus trop volumineux inutilement. Classé : le matériel sélectionné doit avoir une nomenclature stricte, pour pouvoir y déposer et y retrouver vos contenus. Accessible : le matériel doit être facile d’accès pour les utilisateurs. Enfin, votre corpus doit être révisé au fil des innovations, des changements sociétaux, des nouvelles marques, des exemples (et des contre-exemples) qui peuplent votre base de connaissances.

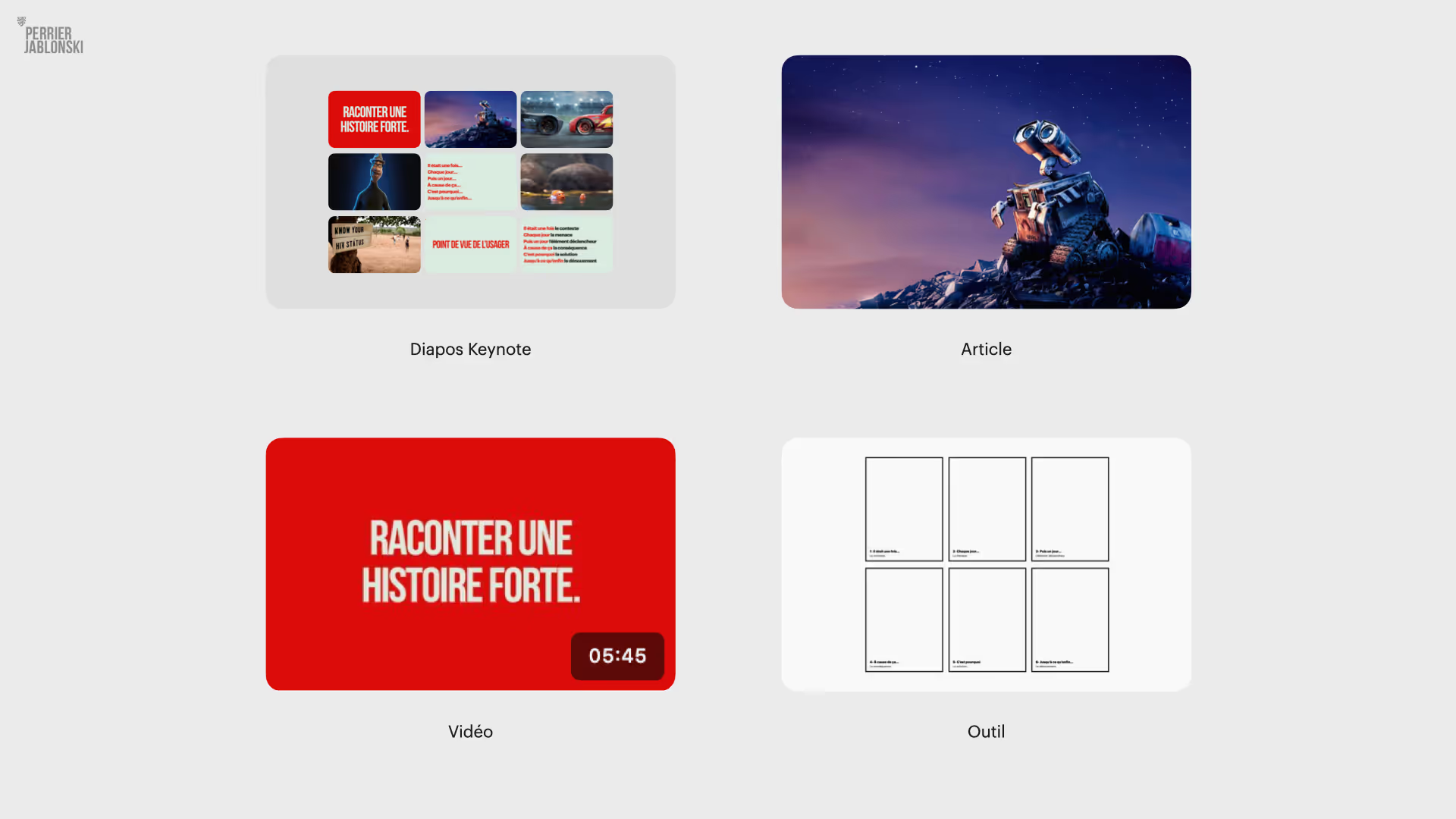

Voici un exemple : imaginons que nous voulons retrouver de l’information au sujet de la méthode narrative de Pixar. Ce sujet est couvert de plusieurs manières dans notre corpus. Avec le mot-clé « Pixar », nous avons d’abord accès à un extrait de conférence, disponible sous forme de diapos Keynote sur nos serveurs. Ces quelques diapos sont des morceaux de conférence, de formation et d’atelier sur mesure, en fonction des besoins et des attentes de nos clients. Il est donc primordial de s’assurer que le contenu soit juste et à jour… et surtout, cela ne prend que quelques secondes. Mais ce n’est pas tout ! Ce contenu existe aussi sous la forme d’un article (comme celui que vous êtes en train de lire) pour creuser le sujet et préciser nos références. C’est encore une vidéo en ligne de quelques minutes, qui sert de référence à nos équipes (et bientôt à nos clients ?). C’est enfin un outil imprimable qui nous sert pendant certains ateliers. En prime, c’est un chapitre complet dans notre livre Ce que vous avez à dire n’intéresse personne. Bref, pour nous, le corpus est à la fois le fond et la forme de toutes les connaissances de notre organisation, triées, classées et accessibles.

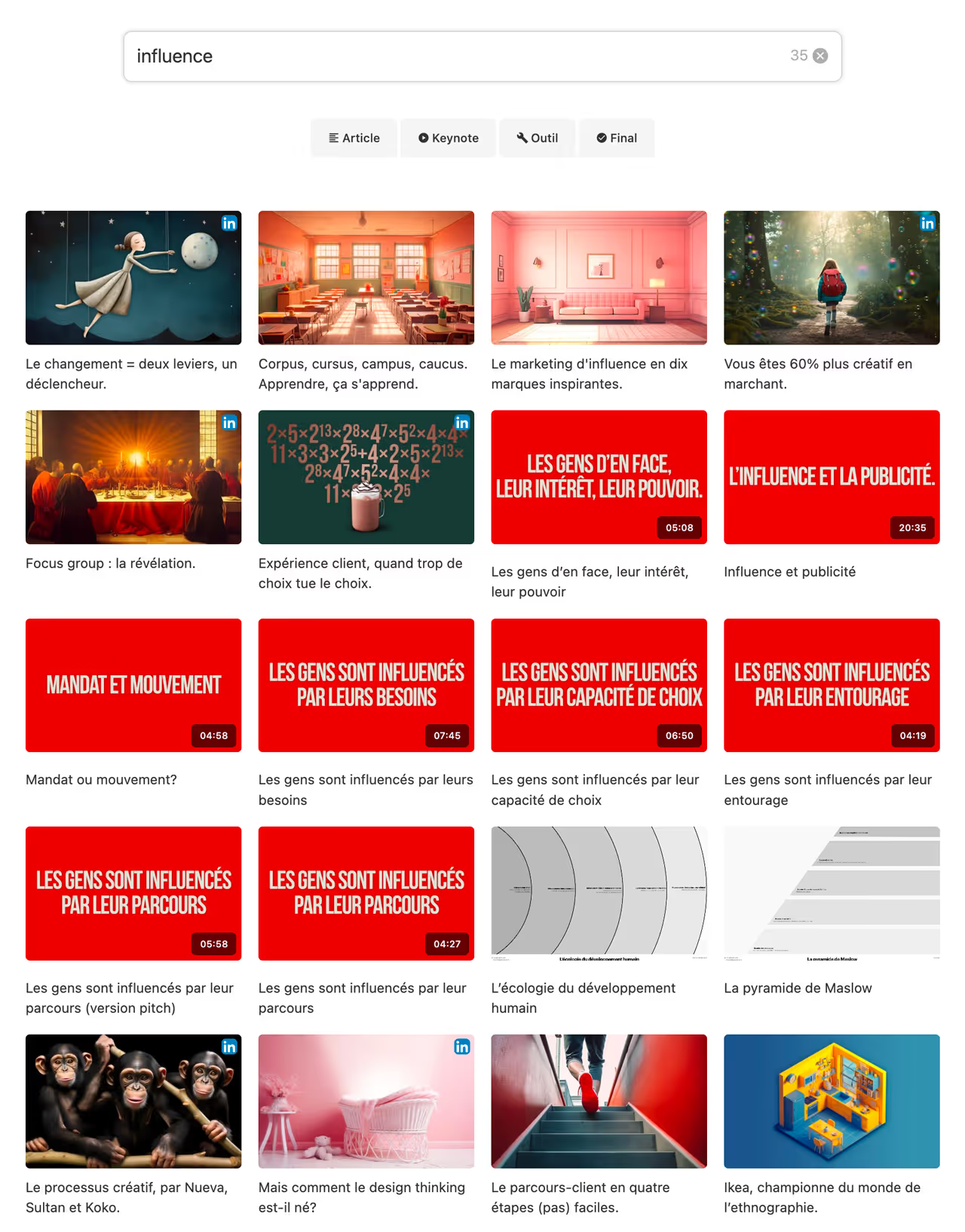

En exclusivité, et juste parce qu’on vous aime bien, voici un coup d’œil au corpus de Perrier Jablonski, dont nous nous servons chaque jour. Il est habilement nommé… « corpus ». Il centralise toutes nos connaissances, sous toutes les formes. Ici, une simple requête « influence » indique à l’utilisateur les articles, les vidéos et les outils disponibles.

Bien évidemment, la forme de ce corpus change d’organisation en organisation, d’un milieu à l’autre, d’une école à l’autre. L’important, c’est d’établir une gouvernance de cet ensemble. Des rôles et responsabilités sont à établir. Une certaine hygiène de mise à jour ou de révision est indispensable. Une rigueur militaire est de mise pour assurer la centralisation et l’harmonisation de ces centaines, voire ces milliers, de pièces de puzzle que représentent tous vos contenus de connaissance, afin qu’ils demeurent accessibles durablement à toutes et tous dans votre organisation.

J’ai volontairement traité la partie corpus de manière un peu chirurgicale et désincarnée, afin de souligner l’importance de la rigidité nécessaire à son bon fonctionnement sur le long terme. Chez Perrier Jablonski, cela nous a pris près de cinq ans pour trouver un fonctionnement véritablement... fonctionnel. Prenez votre temps, faites des erreurs, voyez ce qui fonctionne pour vous, mais ne lâchez pas, ce corpus a une immense valeur pour l’entreprise que vous allez devenir en grandissant.

Un corpus bien rangé, bien classé et maintenu à jour est la base d’une intelligence collective de qualité. Mais c’est aussi la clé d’une intelligence artificielle de qualité. Inutile de m’étendre davantage sur le sujet — je vous donne rendez-vous dans un prochain livre pour ça — votre entreprise n’est pas prête pour l’IA si votre entreprise n’a pas de corpus. À bon entendeur…

De prime abord, c’est la partie la plus évidente. On prend le corpus, on le divise en années, en sessions, en cours, en examens... Et hop ! Le tour est joué. Le cursus serait simplement le parcours « temporel » de l’apprenant à travers le corpus. Hmm. Pas si vite ! L’étudiant n’est pas un vase vide à remplir. Nous avons interviewé Louise Richer, de l’École nationale de l’humour, qui est très claire sur ce point : « Il ne s’agit pas d’un assujettissement à un milieu existant dans lequel l’apprenant va devoir se conformer. Au contraire, l’étudiant qui arrive chez nous porte en lui un type d’humour qui va bousculer les codes, ou même le milieu. » Le travail de l’école n’est donc pas de remplir cet étudiant, mais de l’outiller ; pas de le soumettre, mais de lui permettre ; pas de le formater, mais de le préparer. La maman de Socrate était accoucheuse. Socrate lui-même se présentait comme un accoucheur des âmes. L’école joue (devrait jouer) un rôle identique, où l’apprenant accouche de ce qu’il était déjà. Alors, on espère que cet objet nouvellement né va bousculer le monde et nous obliger à adapter encore le corpus l’an prochain.

Pour l’apprenant, le cursus est donc l’évolution, voire la transformation, qu’il va subir à travers le temps et grâce au corpus. Ces morceaux de connaissances vont cheminer en lui et lui permettre de cheminer lui-même, au profit de son propre objectif. Ainsi, on ne forme pas des étudiants identiques comme sur une chaîne de fabrication, mais on dépose en eux les nutriments nécessaires à leur propre croissance. Si ce parcours représente un développement important, ce n’est pas qu’un chemin solitaire. Louise précise qu’« un parcours pédagogique est une séquence d’influences diversifiées ». D’abord, il faut entourer l’apprenant de praticiens, qui connaissent eux-mêmes la réalité du métier. La diversité des expériences, des connaissances, des opinions de ces praticiens va offrir différents points de vue à l’apprenant, qui va devoir se forger une intime conviction d’après cette mosaïque d’apprentissages. Ensuite, on assume le rôle des pairs. L’étudiant n’est pas seul, mais entouré d’une cohorte, elle aussi diverse et variée. De cet équipage, l’étudiant va se forger des amitiés durables et sincères, et cet ensemble va être capital pour son succès à venir, pour son futur équilibre mental. On passe alors de la cohorte au clan, un cercle d’expertise, de soutien et d’amitié qui va accompagner l’étudiant toute sa vie durant. Le clan s’assurera de garder un œil bienveillant — mais aussi vigilant — sur l’évolution de l’artiste, sur son expertise ou sur son excellence.

L’étudiant est à l’épicentre d’un ensemble de personnes qui vont veiller à sa croissance. Lui-même, d’abord, avec sa personnalité, son bagage, ses idées, son ambition, etc. Ensuite, les praticiens autour de lui qui vont lui « donner à voir », afin qu’il puisse se forger sa propre mosaïque de connaissances. Enfin, son clan qui va l’entourer, parfois pendant toute sa carrière. Le rôle de l’école est de penser, d’animer et d’entretenir cet ensemble complexe, à travers le temps et les apprentissages, un peu comme une doula accompagne un accouchement. Dans ce parcours, il va pouvoir développer son style, sur la base d’apprentissages solides. Louise de conclure : « C’est comme au patinage artistique : style libre, et figures imposées. » C’est ça, un cursus.

Posez-vous les questions suivantes. Quel va être le parcours de votre apprenant ? Quel équilibre entre l’apprentissage et la découverte ? Quelle est la relation entre l’apprenant et le praticien ? Quel(s) entourage(s) prévoir ? Bref, prenez le temps de réfléchir à ces aspects. Comme pour le corpus, vous ne l’aurez pas du premier coup. Cela va prendre des mois, des années avant d’avoir un fonctionnement vraiment cohérent et véritablement fonctionnel. Tenez bon.

Le campus, c’est le lieu des apprentissages... mais pas seulement, et tout est dans cette nuance. Dans nos nombreuses recherches à ce sujet, nous avons découvert que le campus, c’est toute la vie étudiante qui gravite autour de l’apprentissage, et non pas l’apprentissage lui-même. En voici un bon exemple.

L’école 42 est née à Paris, des frustrations de l’entrepreneur français Xavier Niel, lassé de la lenteur des universités à fournir de la main-d’œuvre qualifiée en informatique. Elle a longtemps été dirigée par son cofondateur, Nicolas Sadirac. Depuis, il existe une cinquantaine d’écoles 42 dans le monde. Et puisque le Québec est une terre d’asile fertile pour les esprits créatifs, l’école 42 a aussi ouvert une antenne à Québec même, sous l’impulsion de Carl-Frédéric De Celles, véritable passionné de partage de connaissances, et figure incontournable de la scène techno au pays. C’est justement à Carl-Frédéric que nous avons parlé. « À Paris, l’école 42, c’est le Harvard du numérique », explique-t-il en préambule. Au Québec, l’école attire des profils atypiques. Âge moyen de 27 ans, esprit geek et amateur de flexibilité, voilà ce qui unit ces esprits allumés. Pour le reste, c’est la diversité qui prime.

Tout est différent à l’École 42, surtout connue pour son processus de sélection appelé La piscine : un mois intensif, ouvert à toutes et tous, sous forme d’un survivor techno. Pas de classe. Pas de prof. Pas de kit de bienvenue avec emploi du temps, documentation ou règles du jeu… Mais un lieu qui participe à la philosophie des fondateurs.

Dans un documentaire dédié à l'école, Nicolas Sadirac explique que « le lieu est totalement inhabituel. Il n’y a pas de signalisation, pas d’indication, rien. C’est comme si l’on mettait des gens dans une forêt et qu’on leur disait qu’il faut se débrouiller. Il y a ceux que ça perturbe très violemment, car ils sont habitués à l’ordre… et ceux qui sont capables de supporter l’incertitude […] Dans le numérique, on cherche ces gens-là, capables d’inventer, et pas de répéter. Répéter… ce sont les ordinateurs qui le font ».

Dans cette école, la désorientation est complète... et stratégique. Là-bas, même les claviers français AZERTY sont échangés par des claviers QWERTY, pour assurer un déboussolement absolu. Cet abandon de l’élève à lui-même le force à chercher, fouiller, et surtout… à parler à ses confrères. La survie de l’étudiant passe par la collaboration, l’entraide et l’apprentissage pair à pair. Le succès dépend de la découverte, et la découverte dépend de l’autre.

Dans cette période intensive, les élèves finissent par dormir à même le sol, après 12, 18 ou 24 heures de travail acharné. Et le lieu finit par devenir une expérience en soi autour de l’apprentissage. C’est dans ce coin-là que vous aurez craqué, sur cette table que vous aurez dormi, dans cette salle que vous aurez explosé de joie… Le lieu est le contenant des émotions, de la vie étudiante. Et la vie étudiante, c’est la vie « hors cours ».

Carl-Frédéric concède « à refaire, on ferait la même chose... mais au niveau de la rue, pour que les passants voient ce qui se passe ici ».

Mais le campus ne se limite pas seulement au lieu de la vie étudiante. Elle peut aussi prendre un aspect numérique, dans le cas de l'apprentissage en ligne, qui a pris son envol depuis les confinements des années 2020. Le campus n'est plus seulement fait de brique et de mortier, il est fait d'expérience utilisateur, l’ambiance, l’interface graphique, les illustrations, mais aussi le style rédactionnel sont les nouvelles composantes d’un campus post-pandémique.

Cependant, impossible de ne pas observer le miracle du présentiel. Pour l'École 42, qui s'était évidemment adaptée à la COVID19 et son lot de distanciation, l'expérience du collectif est incomparable au confort de l'apprentissage en ligne. « On n'est pas dans la compétition contre les autres. Rien ne remplace la collaboration. Rien ne remplace l'attachement. Apprendre, c'est beaucoup être attaché aux autres. Apprendre, c'est apprendre ensemble » .

Dès lors, on comprend beaucoup mieux l'importance du lieu. Il ne s'agit plus de regrouper au même endroit des gens qui apprennent individuellement quelque chose. Mais il s'agit de rassembler des gens qui s'apprennent mutuellement, qui se supportent, s'entraînent, se motivent. C'est aussi l'apprentissage de la vie professionnelle à venir, où l'autre est un atout, et pas un concurrent. Le campus devient la condition du collectif.

C'est la première question à se poser, mais je l'ai gardée pour la fin. Le caucus doit répondre à deux questions : pourquoi et comment? Il existe plusieurs définitions du mot caucus, aussi nous avons préféré le sens anichinabé – algonquin – qui définit le caucus comme « la vision commune, ce qui nous fait avancer comme groupe. » Vous ne pouvez pas définir un corpus, établir un cursus et choisir un campus sans avoir délibérément énoncé votre caucus. Quel est le rêve commun, l’ambition collective, la cause première qui rassemble au même moment et au même lieu des gens qui veulent apprendre ensemble? Pourquoi êtes-vous là? Que voulez-vous régler, changer dans ce monde?

Nous avons assisté à la naissance d'une nouvelle école au Québec. Et c'est plutôt rare. Un tel phénomène ne se produit jamais par hasard, mais par nécessité. L'École des Dirigeants des Premières Nations a vu le jour en octobre 2020, après plusieurs années de maturation. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Son Honneur l’honorable Manon Jeannotte, directrice de l'EDPN à sa fondation — et depuis nommée Lieutenante-Gouverneure du Québec. Madame Jeannotte a dirigé l'institution, après 12 ans au Conseil de sa communauté (la Nation Micmac de Gespeg). Cette grande femme est aussi engagée dans l'accompagnement des Premières Nations dans la mise en place de leur développement des affaires et de leur gouvernance pour tenter de comprendre le caucus, dans le cas de cette nouvelle école. « Nous voulions une école pour et par les Premières Nations, où l'on appliquerait l'idée du two-eyed seeing . »

Le two-eyed seeing ou Vision à Deux Yeux en français est un concept fort dans la culture autochtone, développé par l'ancien Chef et Ancien Mi'kmaq, Albert Marshall. Il désigne une approche qui intègre les connaissances et perspectives des peuples autochtones et celles de la science occidentale pour enrichir la compréhension du monde. Dans le cas de l'École des Premières Nations, on peut aussi interpréter le two-eyed seeing comme la réconciliation de l'académique avec la réalité terrain. C'est pourquoi tous les cours sont co-enseignés. Un oeil autochtone, un oeil allochtone. Voilà un caucus clair! L'ambition de l'école est concrétisée par des choix concrets de l'organisation du quotidien.

Saviez-vous ce qu'est un énantiosème? C'est un mot qui a deux sens. Souvent, le mot décrit une chose... et précisément son contraire. Ainsi, l’hôte est à la fois la personne qui invite… et la personne invitée. Remercier un employé, c’est le féliciter… ou le mettre à la porte. Personne, c’est un individu… ou aucun individu du tout. Apprendre est un énantiosème : apprendre, c’est à la fois acquérir des connaissances et transmettre ces connaissances. C'est ce que vous devez retenir. On apprend à ses élèves comme on apprend de ses élèves. Si l'école elle-même n'est pas apprenante, elle reste figée dans un passé impossible à réformer, et elle se condamne elle-même à une obsolescence dangereuse pour la société. De la même manière, l'entreprise qui n'apprend pas ne peut rien transmettre et se prive d'un avenir adapté à un monde en devenir.

—

Merci à Amélie Geoffroy pour les entrevues.

L’école n’est plus le seul lieu d’apprentissage et les organisations doivent explorer diverses méthodes pour favoriser le développement des compétences et rester compétitives. Perrier Jablonski propose ici un cadre comprenant quatre dimensions : le corpus (ensemble des connaissances organisées et accessibles), le cursus (parcours temporel de l’apprenant), le campus (lieu physique ou numérique d’apprentissage) et le caucus (vision commune et ambition collective), qui vous permettront de mettre sur pied une école «à vous», adaptée à votre réalité, mais aussi aux réalités du monde qui vous entoure.

Documentaire sur l'École 42 https://www.youtube.com/watch?v=dVA91J3jL3w

Les claviers Azerty : https://lapiscine42.wordpress.com/

Les énantiosèmes : https://culture-crunch.com/2021/07/20/mots-ayant-un-sens-contraire-enantiosemes/

C’est la plus grande fierté d’un artisan. Le savoir-faire est la récompense d’une vie de travail acharné, à vouloir faire toujours mieux, toujours autrement. Le savoir-faire c’est le temps qui récompense la valeur, c’est un actif précieux pour une entreprise. Preuve de sa valeur, plus de 180 entreprises utilisent le mot « savoir-faire » dans une marque déposée au registraire de la propriété intellectuelle, sans compter les milliers d’autres qui affichent cette promesse partout sur leurs édifices, leurs camions, ou en signature de leurs courriels. Le savoir-faire, c’est ce que vos clients viennent chercher chez vous. Oui, c’est vrai.. Mais cela ne suffit plus.

C’est devenu le nouveau mantra des entreprises qui misent sur l’expérience client. Le savoir-être est précieux pour développer une clientèle, écouter ou comprendre. C’est une vertu capitale dans un monde qui s’est numérisé. Le savoir-être est une poignée de main franche, un regard bienveillant, une attitude ouverte qui donne confiance à vos clients. Mais pas seulement!

Autrefois, on choisissait des recrues pour leurs qualifications (quelles qualités nécessaires au poste?), ensuite pour leurs compétences (quelles connaissances nécessaires?). Maintenant, on demande de comprendre un monde qui nous échappe (nouvelles habitudes de consommation, nouvelles attentes des clients, réseaux sociaux…) et c’est là que le savoir-être fait toute la différence : écoute, curiosité, empathie, jugement et prise de décision sont autant de qualités qui permettent de naviguer dans un monde en constant changement.

Et parfois, ça peut prendre aussi le courage de dire qu’on ne sait pas…

C’est la qualité des entreprises qui évoluent dans un monde qui change vite. Le savoir-savoir est une capacité de ne pas savoir et d’apprendre. Une sorte de candeur, de regard de débutant. L’image du sachant, du puissant et du contrôlant a laissé place à une image de guide, de découvreur, de meneur d’expédition en terre inconnue. Courageux, il n’a pas peur de se tromper, de faire demi-tour parfois, d’apprendre avec son équipage. La récompense? Des trésors de découvertes, des mines d’informations, des pépites de nouvelles idées.

Le savoir-savoir est une qualité humaine, un appétit d’apprendre de nouvelles choses, un goût pour l’aventure, une soif de curiosité. Le savoir-savoir n’a pas d’âge, il n’est pas certifié, ou sanctionné par un diplôme. Le savoir-savoir, c’est être disponible à ce monde nouveau qui a tant à nous apprendre.

Élève du célèbre psychologue Kurt Lewin, Bluma Zeigarnik est née en Lituanie en 1900. Elle part étudier en Allemagne avant de quitter pour les États-Unis en 1933 — comme de nombreux chercheurs menacés par le nazisme. Bluma traversera le siècle, obsédée par la psychologie. Ses champs de recherche : la motivation, la mémoire et la cognition.

Alors qu'est-ce que l'effet Zeigarnik? Nous sommes dans les années 1920, Bluma est étudiante en psychologie à l'Université de Berlin sous la direction de Kurt Lewin. Alors qu'elle dîne avec des collègues dans un restaurant, elle remarque que le serveur a une capacité étonnante à se souvenir de commandes complexes... qui semblent disparaître de sa mémoire une fois les commandes servies et réglées. Intriguée par cette observation, Zeigarnik décide d'enquêter sur cette observation de retour à l'université.

Elle mène alors une série d'expériences — où elle demande à des sujets de réaliser diverses tâches, comme résoudre des puzzles ou fabriquer des boîtes en papier. Parfois, elle les interrompt avant qu'ils ne puissent terminer. Bluma confirme sa découverte : les participants se souviennent beaucoup mieux des tâches qu'ils n'ont pas pu finir ou résoudre. Cela s’explique par une théorie clé : notre esprit est motivé par un besoin de fermeture cognitive. Cette découverte porte désormais son nom : l'effet Zeigarnik.

Dans le domaine de l’apprentissage, l’effet Zeigarnik agit comme un levier puissant pour capter et maintenir l’attention des apprenants. En interrompant stratégiquement une tâche ou un raisonnement, on peut exploiter la tension cognitive créée par une information incomplète pour favoriser la mémorisation. Par exemple, présenter une question sans en donner immédiatement la réponse incite le cerveau à maintenir cette question active, ce qui renforce son ancrage en mémoire. De même, structurer une leçon avec des pauses intentionnelles ou des éléments non résolus stimule la curiosité et encourage les apprenants à revenir vers le contenu pour trouver une solution. Ainsi, loin de simplement retenir l’information, les apprenants deviennent plus engagés dans un processus d’apprentissage actif et durable.

En gestion, l’effet Zeigarnik peut être utilisé pour stimuler l’engagement et la productivité des équipes. Lorsqu’une tâche ou un projet est volontairement laissé inachevé, il crée une tension cognitive qui pousse les collaborateurs à y revenir jusqu’à sa résolution. Ce principe peut être particulièrement efficace dans la gestion de projets complexes : en structurant le travail en étapes visibles, avec des jalons partiellement atteints, on maintient l’intérêt et la concentration des équipes. De plus, en communiquant sur des questions ouvertes ou des défis non résolus, les gestionnaires favorisent une culture d’implication où les employés se sentent motivés à contribuer activement. Bien géré, l’effet Zeigarnik devient un outil pour renforcer la dynamique collaborative et la satisfaction au travail.

Les gestionnaires peuvent utiliser l'effet Zeigarnik pour optimiser la charge de travail de leur équipe. Assigner des tâches en sachant que les employés sont plus susceptibles de se souvenir et de rester engagés avec des tâches inachevées peut aider à maintenir une motivation constante. Il est crucial, cependant, de ne pas surcharger les employés avec trop de tâches inachevées, car cela pourrait entraîner du stress et une baisse de productivité.

En commençant par des tâches plus complexes ou moins agréables et en les laissant inachevées, les gestionnaires peuvent augmenter la probabilité que ces tâches soient accomplies plus tard. Cela peut être une technique efficace pour gérer la procrastination ou la réticence à effectuer certaines tâches.

Bien que l’effet Zeigarnik soit un levier efficace pour maintenir l’attention et stimuler l’engagement, son utilisation présente des limites qu’il est crucial de reconnaître. La tension cognitive créée par des tâches incomplètes peut facilement devenir une source de stress, particulièrement si les interruptions sont trop fréquentes ou mal dosées. Dans un environnement d’apprentissage ou de gestion, des attentes mal définies ou des projets inachevés peuvent générer un sentiment d’éparpillement ou de surcharge mentale, nuisant à la motivation. De plus, si la difficulté des tâches dépasse les capacités perçues des individus, l’effet peut se retourner contre l’objectif initial, entraînant un désengagement. Il est donc impératif de calibrer avec soin les interruptions et d’accompagner les personnes concernées en leur offrant des outils pour prioriser et structurer leurs efforts, afin de transformer cette tension cognitive en un moteur positif plutôt qu’en obstacle.

De plus, on peut aussi nommer d'autres limites importantes à prendre en considération :

Bien que l’effet Zeigarnik et l’effet Ovsiankina partagent des fondements communs liés aux tâches interrompues, ils se distinguent par leurs implications psychologiques. Si l’effet Zeigarnik met en lumière notre propension à mieux mémoriser les tâches incomplètes en raison de la tension cognitive qu’elles génèrent, l’effet Ovsiankina explore une dynamique plus comportementale : il incite à reprendre une tâche interrompue pour satisfaire un besoin d’achèvement. Formulé par Maria Ovsiankina, une collaboratrice de Kurt Lewin, cet effet révèle que l’interruption d’une activité déclenche un désir actif de la terminer, particulièrement si celle-ci a été perçue comme importante ou engageante. Alors que l’effet Zeigarnik agit principalement sur la mémoire et la rétention, l’effet Ovsiankina stimule l’action et la persévérance, soulignant une facette essentielle de la motivation humaine face aux défis non résolus.